![]() 2013.01.17

2013.01.17

「羽目をはずす」は建築用語!?

新年最初のぶらり旅は、お正月は過ぎましたが、まだちょっと日本文化の雰囲気を残しつつ、言葉についてのお話をしたいと思います。

普段、私たちが何気なく使っている言葉の中には、意外と建築用語が使われているのをご存じでしょうか?

今回はそんな建築用語を使った言葉のいくつかをご紹介しましょう。

まずは・・「羽目をはずす」

新年会でお酒を飲みすぎて羽目をはずしちゃった。

なんて方もいらっしゃるかもしれませんが、この「羽目」という言葉、じつは建物の外壁材として使われた板のこと。羽目板を指しているのだそうです。

羽目板をはずしてしまうと、柱などの構造体がむき出しになってしまい常識では考えられない状態になる。また、見た目にも格好の悪い様になってしまうことから常軌を逸した状態、無様な様子をさす言葉になったと言われています。

ちなみにこの言葉は、ハミ(馬を制するために口に装着された馬具)をはずすと馬が自由になって手がつけられなくなるところからきている、という説もあります。

次にご紹介するのは「結構」

「結構」なんて言葉のどこが建築用語なんだろうと思いますよね。

この「結構」という言葉、元々は建物の構造が組みあがった様を表すことばで、その様子が見事ですばらしいところから、見事な様や仕上がりの良さを表す言葉として使われるようになったんだそうです。

「もう結構です」などと断りの意味で使われるようになったのは最近のことで、もう満足だから・・・という意からなんだそうですよ。

さて次は「こけら落とし」

さて次は「こけら落とし」

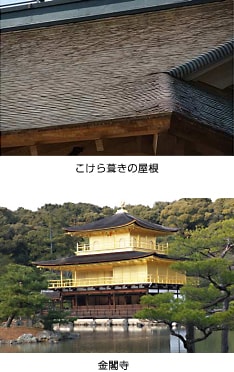

この言葉、劇場などが新しく完成して最初の公演などが行われる際に使われる言葉ですが、この「こけら」というのは木片や木屑を表すことばです。

そもそもの由来は、建物が完成し、最後に屋根に残った木屑を払い落すところから劇場が完成し、公演ができるようになったことの意として使われるようになり、次第に初演のことを指すようになったと言われています。

平安から江戸の時代には寺院などの屋根は木材で葺くことが多く、「こけら葺き」「とくさ葺き」「とち葺き」などと呼ばれ、板の厚みによって名称が変わります。中でも「こけら葺き」は最も板が薄く、屋根に繊細な曲線をつけ易いとされています。

ちなみに有名な京都の金閣寺の屋根はこの「こけら葺き」で作られているんですよ。

昔は建築現場で木材を加工していたので、屋根にも木屑がたくさん残っていたんですね。

現代の建物の屋根にはあまり木屑が残っていませんので、本来の「こけら落とし」にはお目にかかれないとは思いますが、屋根を見上げたときに思い出してみてください。

そのほかにも「子はかすがい」や「うだつが上がらない」、「几帳面」など建築用語を由来とした言葉はたくさんありますが、ページの都合で今回はここまでにしておきます。

ご興味のある方は是非、調べてみてください。きっと、建築への興味がますます湧いてくると思いますよ。