![]() 2014.01.16

2014.01.16

あの国宝の!?茶室のある住まいご紹介。

こんにちは!MJ Wood住まい相談室です。

皆様、お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか?

私は年末からおせちづくりをして、初詣をして、お正月を満喫しました!

今年も皆様にお役に立つ情報を届けたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします!

お正月は初詣に行かれたり、日本文化に触れる機会が多かったのではないでしょうか?

今年1回目のぶらり旅は、MJ Woodのオーナー様が作られた「茶室」をご紹介します。

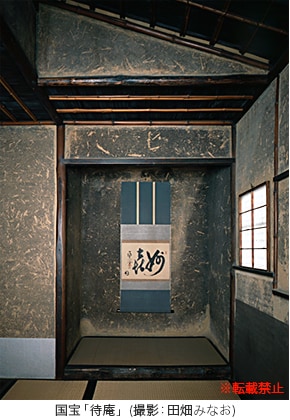

突然ですが、日本三大茶室のひとつである京都の妙喜庵「待庵(たいあん)」(1582年)をご存知でしょうか?

かの有名な茶人、千利休によって作られ、現在、遺されている唯一の茶室が「待庵」です。

先日、取材させていただいたオーナー様は、趣味の茶道を究めていくうちに、千利休「待庵」の世界観を再現したいと思われて、ご実家の建替えの際に実現されました!

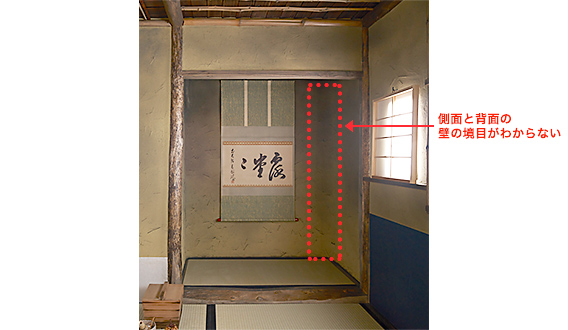

こちらが「待庵」を再現した茶室です。

実物同様に、広さは畳2枚分です!

ご存知の方も多いかと思いますが、千利休は、織田信長や豊臣秀吉に茶頭として仕え、

「わび・さび」という言葉に表される簡素美に価値観を置く「侘び茶」を大成させた人物です。

それまで広い座敷(書院造り)で行われていた茶席が、四畳半を基本としたシンプルな

座敷に変化してゆく時代の中で、千利休は「侘び」の手法をさらに極め、客のための一畳と、

亭主のための一畳の、たった二畳という極小空間を生み出しました。

それでは、T様が実際に再現された茶室のレポートをお届け致します!

みなさま、「にじり口」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?

座ったまま体を動かして茶室に出入りする「にじり口」は利休の創案といわれています。

武士も商人も誰も身分の差なく、同じように頭を下げなければ入れない、茶室に入れば平等であるという意味も込められていたようです。

実際、武士も大切な刀をとらなければにじり口はくぐれず、にじり口の上には刀掛(かたながけ)といって刀を預けておく掛け具があるそうです。

また、わざと入り口を小さくして、二畳の空間を相対的に大きく感じさせる、という視覚的効果をねらっている、という説もあります。

話が脱線してしまいましたが、、、

茶室の中に入ると、まず、床の間が目に飛び込みます。実物同様の「室床」と言われる床が再現されており、入り隅が面取られ、側面と背面の壁の境目が分かりません。そのため、奥行感が消えて、掛け軸が浮いているように見えます。狭い中で、できるだけ広さを感じさせる工夫だそうです。

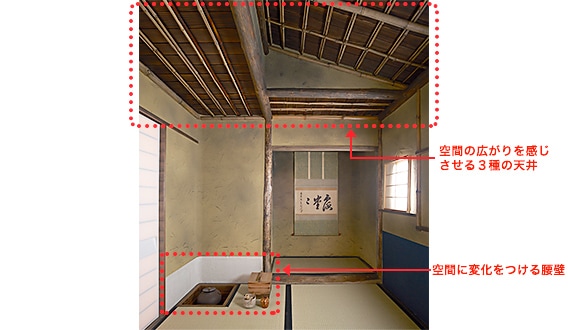

また、たった二畳の空間の中に、勾配天井と平らな天井を組み合わせて空間の広がりを感じさせたり、壁に腰紙を貼って変化をつける工夫も、実物同様に再現されていました。

茶室を作られたT様は、実現の苦労話を楽しそうに話されました。

「ミサワホームの設計の方と一緒に、書籍や「待庵」のある京都大山崎の資料館の文献から寸法などを紐解いて、忠実に再現しました。畳が現代の一般的な住宅では使われない京間の寸法であったため、京都の畳屋さんから仕入れたり、と大変でした。また、腰紙も色合いや質感を確かめに、自分で京都に出かけて選びました。茶室にお招きすると皆さん感動するので、とても満足しています。」

自由な材料を選べ、自由設計のMJ Woodの特長をいかした空間を作られたT様。

皆さまもこだわりの空間をMJ Woodで実現してみてはいかがでしょうか?