いまもドイツで利用されている

バウハウスの建築物

- バウハウスのあゆみ

-

1919年、当時世界で最も民主的な憲法とされたワイマール憲法が制定された年に、古都ワイマールに開校。

-

1925年、工業都市として発展しようとしていたアンハルト州デッサウに移転。

-

1932年、ヨーロッパの芸術・学問の中心として栄えていた首都ベルリンに移転。翌年8月にナチスの圧力により閉校。第二次世界大戦後「バウハウス・アーカイブ(バウハウス資料館)※1」が建てられ、コレクションを鑑賞することができる。

※1 2025年9月現在は工事のため休館中。別会場で小規模な展示を実施。

ワイマール

- バウハウス・ワイマール校舎

(現バウハウス大学) - グロピウスはワイマールの旧造形美術大学と旧工芸学校を統合。1919年4月、両学校の建物にバウハウスを開校しました。当時、区別して考えられていた芸術と技術(工芸)の各ジャンルを建築のもとに総合しようとしたバウハウスは、それまでの芸術学校と一線を画するものでした。

グロピウスによってデザインされた校長室。家具と天井照明は家具・金属工房が、カーペットやタペストリーは織物工房が制作した。1923年バウハウス展覧会の目玉の一つとして披露され、1925年のデッサウへの移転に伴い一度取り壊されたが、1999年に再現された。

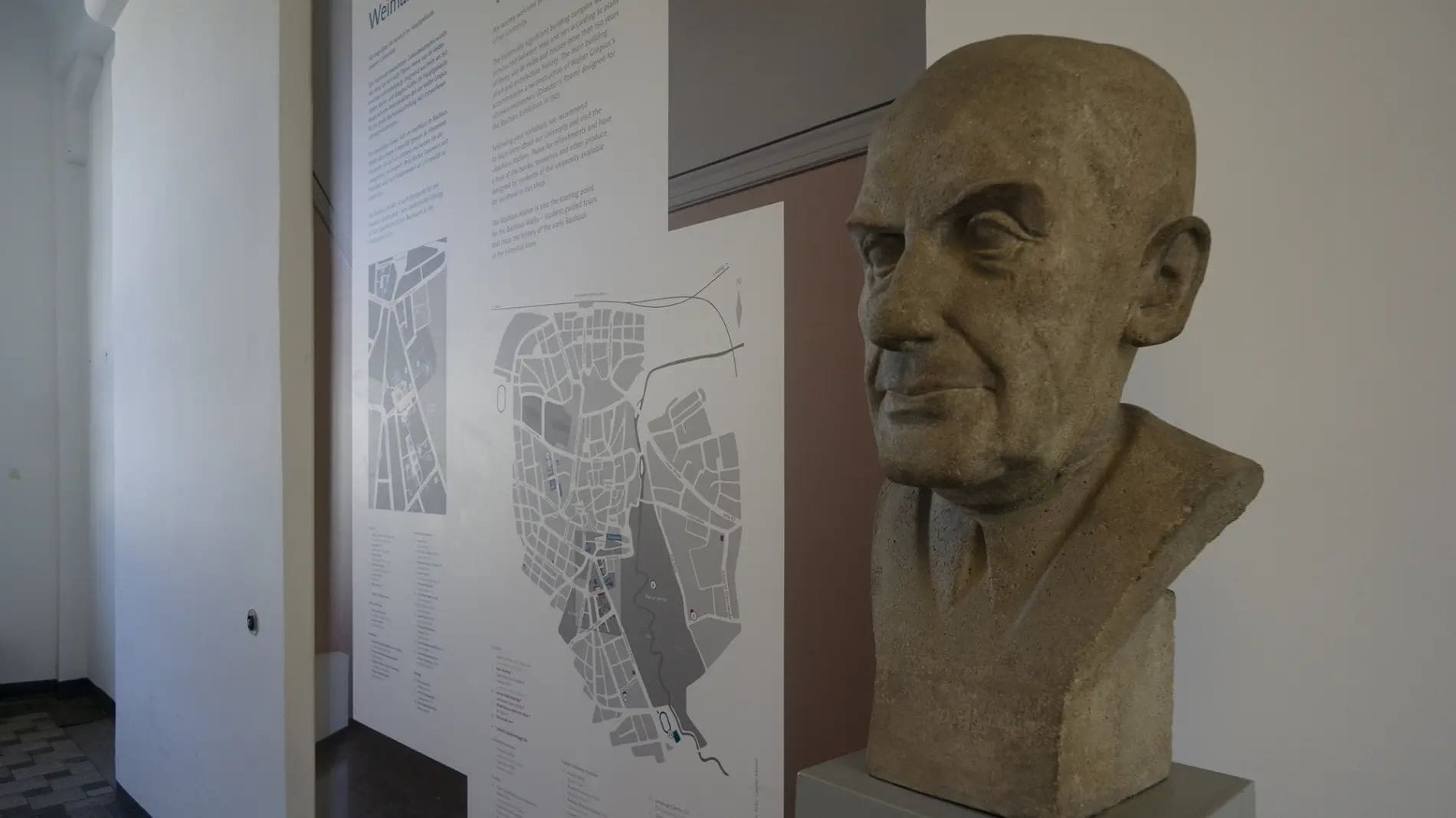

1911年に建築家のアンリ・ヴァン・デ・ヴェルデの設計により旧造形美術大学の校舎として建てられ、1919-25年にバウハウスの校舎として使用された建物。1999年に改装され、現在はバウハウス大学の本館になっている。

バウハウスの創設者である建築家ヴァルター・グロピウスの胸像が今も飾られている。

校長室の机上には、バウハウスで学んだヴィルヘルム・ヴァーゲンフェルトとカール・ヤコブ・ユッカーのテーブルランプ(1924年)がある。ここでグロピウスが作業をしたのだろう。

校長室天井の照明は、オランダの建築家リートフェルトの作品を参考にグロピウスがデザインしたもの。この部屋を構成するデザインは照明や家具を含めすべて、厳密な三次元グリッド(格子)に基づいて設計・配置されている。

校舎のいたるところで見ることができる壁画には、バウハウスの基礎教育で繰り返し取り上げられた円・三角形・四角形の基本形と、赤・黄・青の基本色が用いられている。この幾何学形と原色は、工房でのデザイン開発のよりどころとなっていた。

校舎内部のオスカー・シュレンマーによる壁画は、戦後に復元されたもの。螺旋階段の壁に描かれた浮遊人物は、人間と建築(空間)の関係を表現している。

1906年、アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデにより旧工芸学校の校舎として建てられた、均一な建築構造を持つL字型の建物。1919-25年バウハウスの校舎として使用された。現在はバウハウス大学 芸術デザイン学部の校舎となっており、2009年に大規模な改修工事が行われている。

- ハウス・アム・ホルン

- 1923年に建てられた実験住宅であり、ワイマール市に残る唯一のバウハウス建築物です。小さな子どもがいる標準的家族を想定し、生活に必要な機能を分析して設計されたこの家は、同年の「バウハウス展覧会」でも展示されました。

グロピウスがワイマール市へ提案した再開発案に基づき、最年少でバウハウスのマイスターとなった画家のゲオルク・ムッヘが設計。当時バウハウスに建築部門はなかったが、この建物ができた翌年の1924年には学生たちによる建築研究会が発足した。

最大の特長は家の中心にリビングを置く“センターリビング”の発想で、日本の伝統的建築に強い影響を受けていると言われる。リビングは天井の高さを4.5mまで立ち上げており、東と南に設けた窓から一日中採光できる。そのリビング周りを小さな部屋が取り囲んでいる。

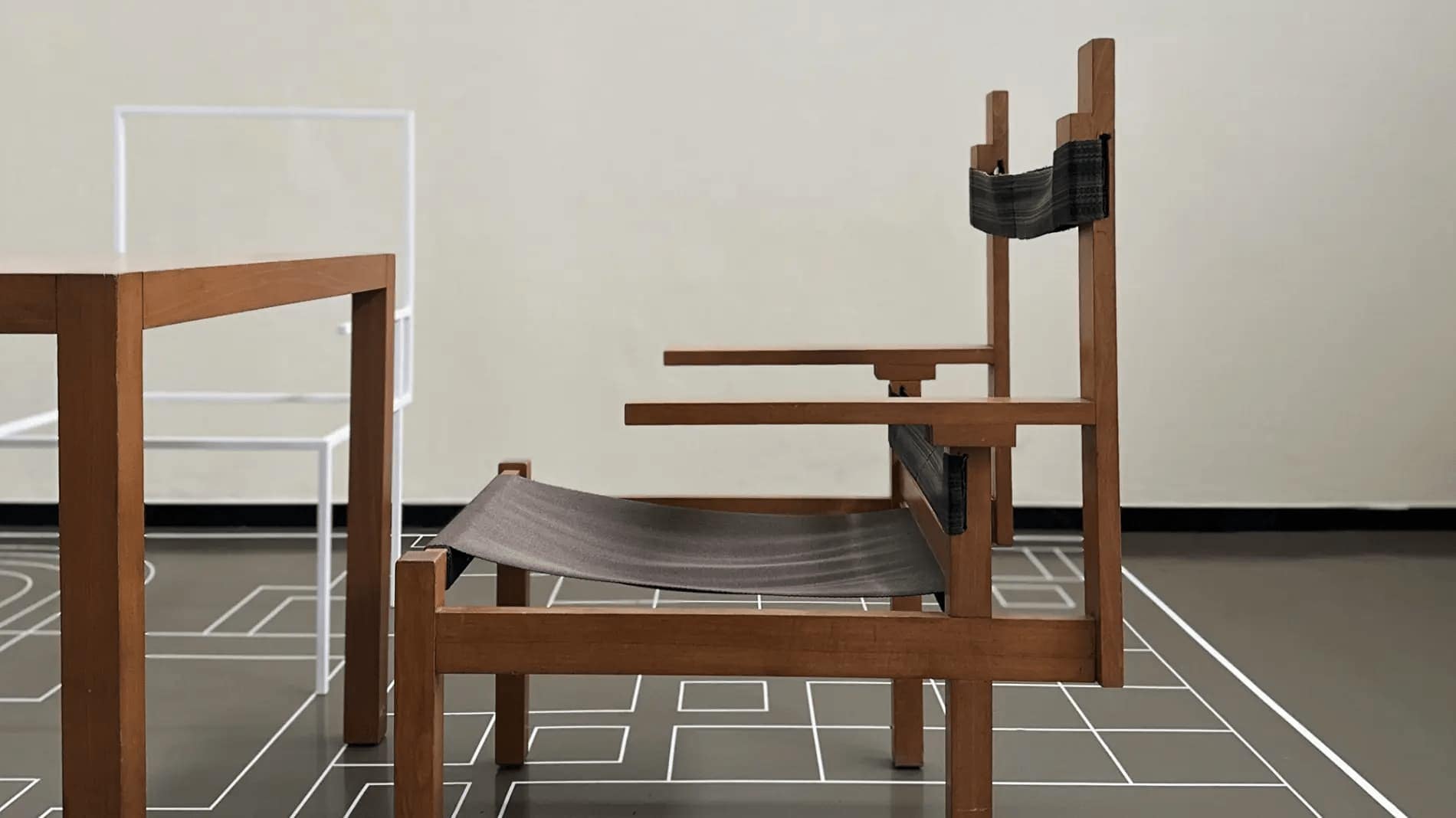

リビングに置かれた木椅子は、当時バウハウスの学生でのちにマイスターとなるマルセル・ブロイヤーの作品。この椅子は機械で再生産可能な「標準型」として、機能分析に基づき開発され、子供用サイズもあった。

大きな窓のある書斎から奥の部屋が見える。この建物には廊下が一切なく、部屋と部屋が直接つながっている。

写真はマルセル・ブロイヤーがデザインした化粧台。なお、建物の中にあるインテリアや家具はバウハウスの家具工房、カーペットなどは織物工房、照明などは金属工房、台所用容器(キャニスター)は陶器工房がそれぞれ制作したもの。

ベニータ・コッホ・オッテが設計した、現代的で合理的なキッチン。主婦に使いやすいよう配置や高さが工夫されている。戸棚の上の陶製のキャニスターもバウハウスの陶器工房がデザインしたもので、当時話題になった。

テーブルとイスが置かれたダイニングルーム。写真左手にはキッチンがあり、効率的な動線になっている。ダイニングをはじめリビングルームを取り囲む部屋は、その部屋の目的だけに割り切ることで小さくし、その分を中央の大きなリビングに割り当てている。

1923年のバウハウス展覧会の後しばらくすると、普通の住宅として使われた。現在は元の姿に戻され、建物内のすべての部屋を見学可能。1923年当時の展示コンセプトに基づいた家具の配置などが再現されている。

デッサウ

- バウハウス・デッサウ校舎

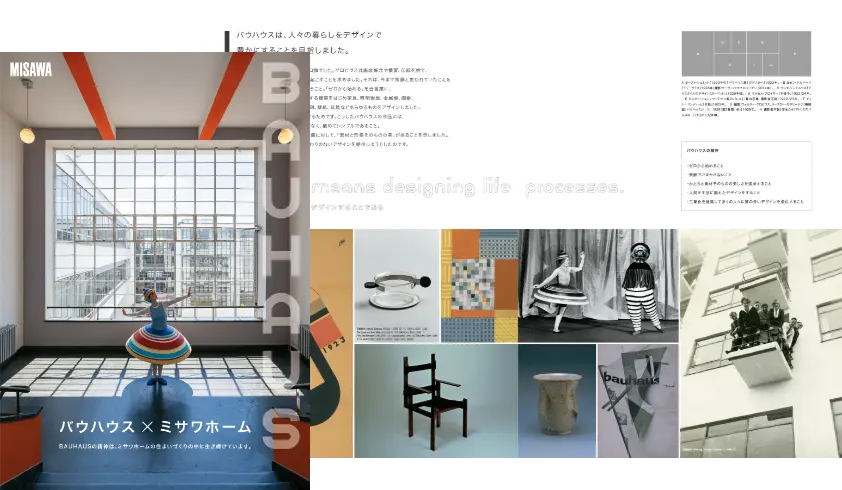

- バウハウスがデッサウに建てた校舎は、世界の校舎建築の原型となった建物です。グロピウスのプランは左右非対称の構成、ガラスのカーテンウォール、道をまたがるブリッジなど近代建築の特長を備えた先進的なデザインで注目を集めました。この校舎を含むバウハウス関連建築物はユネスコの世界遺産に登録されています。

従来の建築のようなファサードはなく、内部の機能に合わせてサイズや高さが異なる各棟が、3方向に伸びるかたちで設計されている。食堂とホールを中心に工房棟、建築学校棟、プレラーハウス(学生寮)が、管理棟を含む渡り廊下で連結した構成になっている。

鉄、コンクリート、ガラスなどの、当時として新しい建築材料で構成されている。壁面の巨大な「BAUHAUS」の文字はマイスターとなったヘルベルト・バイヤーによるデザインで、建築物に宣伝手段としての意味を付加した。

工房棟のエントランス。バウハウスならではの配色は、ヒネルク・シェーパーの壁画工房で建築コンセプトの重要な部分として開発された。

工房棟は全面ガラス張りの大胆なデザイン。外からは各作業部屋の様子が分かり、内からは周囲の風景がよく見える。

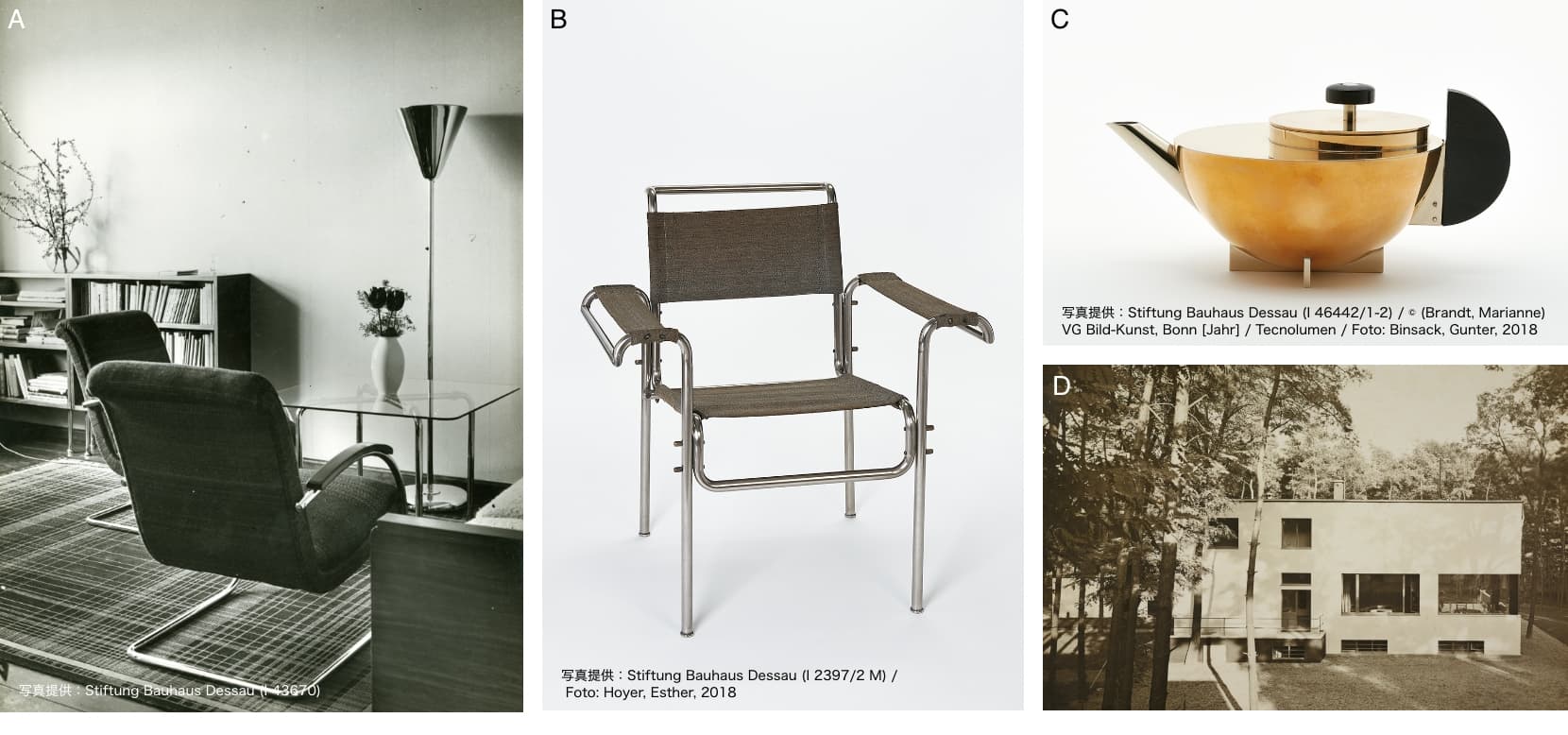

建築学校棟と工房棟を結ぶ、2階建の空中渡り廊下に展示されたチェア。家具や照明もバウハウスの工房でデザインされた。

工房棟の内部。ガラスウォールの大開口からたっぷりと自然光を取り込むため、明るい空間が広がっている。

校舎内に設けられた舞台では、空間と身体と動きの幾何学性に焦点を当てた、オスカー・シュレンマーの『3つ組のバレエ』が上演された。シュレンマーは1920-29年にバウハウスで「人間」の授業を担当したマイスターで、この舞台は研究成果を披露する場となった。

5階建てのバルコニー付きプレラーハウス(学生寮)には、学生とヤングマイスターとなった卒業生(学生の中からバウハウスの教師に任命された者)が住んだ。現在は宿泊施設となっており、室内からバウハウスを体感することができる。

左手は建築学校棟、右手は工房棟で、中央の道の上を通る2階建の部分には管理棟と校長室がある。校舎は今なお、現代の建築・芸術の育成、芸術を利用した都市再開発の研究拠点として使用されている。

- マイスターハウス

- 1926年デッサウ校舎の近くに完成したバウハウスの教員住宅で、1つの一戸建住宅と3つの二戸建住宅※2で構成されています。一部、建築材料をあらかじめ製造し現場で組み立てるプレハブの方法で建てられ、二戸建住宅はすべて同じ平面図が用いられています。この住宅群はグロピウスによる合理的で美しい住宅建築の実験棟でもありました。※2二世帯が住む半戸建住宅

二戸建住宅の外観。2階にはそれぞれ広びろとしたスタジオが設けられており、マイスターたちのアトリエやギャラリーとなった。二戸建住宅はこのクレー/カンディンスキー邸のほか、ムッヘ/シュレンマー邸、ファイニンガ―/モホリ邸が並ぶ。その先にグロピウス邸がある。

室内には、ブロイヤーなどバウハウスのデザイナーによる家具や照明が配置されている。

造り付け家具がデザインされた機能的でモダンな室内。クレーとカンディンスキーは室内を微妙に異なる170色に塗り分けたといわれる。

クレーやカンディンスキーが暮らした二戸建住宅内部は、赤・黄・青などでカラフルに塗り分けられており、色彩が特徴的な作品を多く残した彼らがここで暮らしていたことを感じさせる。

ブロイヤーがデザインしたスツールとテーブル。その上にはヴァーゲンフェルトによるランプがある。

バウハウス・デッサウ校舎と同じく、大胆なガラスのカーテンウォールが目を引くデザイン。光をたっぷりと採り込み、室内は明るい。

- テルテン・ジードルンク

- 当時のワイマール共和国では、住宅不足が深刻な課題でした。手頃な価格の住宅を大量に供給する目的でデッサウのテルテンにつくられたのが、集合住宅のジードルンクです。グロピウスはデッサウ市から委託を受け、1926-28年に2階建の小さな戸建住宅314軒を、合理的な方法で建設。改修や修復を経て、現在も人々が暮らしています。

グロピウスはこのプロジェクトを通して、建設方法を工業化する利点を実証したいと考えていた。集合住宅ジードルンクは、合理化された建築における美しさの実例を示すものでもあった。

直方体のシンプルな形状が特徴。設計と施工にあたってグロピウスが追求したのは建築の工業化と合理化であった。建材にはコンクリートなどを用いて、組み立てはクレーンで行われた。

その土地にある砂と砂利を用いてコンクリートの梁や壁を現場で生産し、作業工程もあらかじめ厳密に決められた日程表に従うなど、無駄のない工場のライン生産のようなシステムがで建設された。

現在も人々が暮らす住宅地でありながら地上に電線がない。まち全体がすっきりと美しい景観を保っている。

計画当初、集合住宅の中心とされる予定となっていた生活協同組合の建物。

- コルンハウス デッサウ

- グロピウスの建築事務所で働き、のちにバウハウスのマイスターとなった建築家カール・フィーガーの設計で、1930年に完成したコルンハウス。構造体にはバウハウスらしい鉄筋コンクリートが用いられています。改修工事も経ながら、長年レストランとして営業を続けています。

ガラス張りの半円形が特徴的な2階テラスの内部は、自然光が射す明るい空間。レストランになっており、95年前に建てられたバウハウス建築の中でゆったりと食事を楽しむことができる。

「コルンハウス」という名前は、かつてこの場所に穀物倉庫があったことが由来となっている。

キッチンなどがあるまち側の四角い1階と、ダンスホールとレストランのある2階で構成されている。デッサウを流れるエレベ川に面した側には、レストランのテラス席が並ぶ。

ベルリン

- バウハウス・アーカイブ

- バウハウス最後の校舎はベルリンにあった電話工場の空き家を借りたものでした。閉校後の1960年代、グロピウスによりダルムシュタットでバウハウスの資料館が設計され、その死後に建設地をベルリンへ移して完成しました。バウハウスを代表する絵画、彫刻、家具などを展示しており、1997年に文化財に指定されています。*2025年9月現在は工事のため休館中。別会場で小規模な展示を行っています。