|

|

|

|

|

|

|

| 床の間の奥行は、常に半間(約91cm)必要とは限りません。格式にとらわれず、床の間の奥行を40cm程度にして、残りの奥行を隠す収納のスペースにしてみるのも、ひとつのアイデアです。花器や水盤、掛け軸など、主に床の間を飾る道具をしまっておけば、重宝な分散収納になります。 |

|

|

|

|

|

和室の造りには伝統的なルールがありますが、現代的に柔軟な発想を取り入れるのもセンスを感じさせます。写真は押入れを吊戸にして、下のスペースも床の間に設計。床まで収納にした場合より、空間に広がりが感じられ、和室の小物などを飾る余裕もでてきました。奥には生花や掛け軸を飾ることも出来ます。 |

|

|

|

|

|

|

|

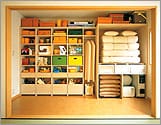

| 日本ではさまざまな家具や調度品などを「蔵」から出し入れすることで、季節のしつらいや行事を演出してきました。この知恵をいかしたのが納戸です。お客さまの寝具、テーブル、掛け軸、花器、雛壇などなどまでまるごとしまっておけます。また階段下を上手に利用したタイプも設計可能です。 |

|

|

|

|

|

大切にしたいが、目立たせたくない仏壇。建具をスライドさせてすっきり格納できる「軸廻し襖」がぴったりです。扉を閉めた状態なら両開き襖と同じ意匠ですから、仏壇があると気がつきません。 |

|

|

|

|

|

一般的な中段と天棚のほかにも収納をシステムアップする方法があります。たとえば引き出しをつけたり、キャスター付の布団ラックを備えたりすれば、もっと便利に活用できます。洋服など収納するクロゼットとして利用できるアイテムもご用意。 |

|

|

|

|