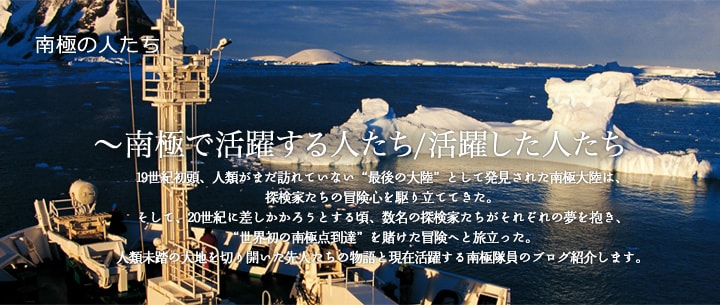

ロバート・スコットが南極探検に興味を抱いたのは、すでにイギリス海軍に入隊し少佐となっていた1899年、王立地理学協会による南極探検計画を知ったことが始まりと言われています。南極探検隊隊長になることを嘆願したスコットは、その翌年、中佐に昇進すると望みどおりに任命されることとなります。

1901年、スコットは「ディスカバリー号」に乗り込み、国家規模のプロジェクトとして、南極探検に出発します。3年間にも及んだこの第1回南極探検は、南極の氷河や動植物の科学調査などの学術的な調査と共に南極点到達も目的としていました。スコットたちは一度極点到達へとチャレンジしたものの、隊員の体調不良や動力としていた犬そりの犬の相次ぐ死などトラブルが重なり、残り733mの地点で挫折してしまいます。

しかし、この南極探検は、南極の環境や生物の生態など、未踏の大地であった南極に関する多くの調査結果を得ることができ、高い評価を受けることになりました。またそれと共にスコットは、この南極探検での極点到達失敗により「南極点一番乗り」を強く夢見るようになったのです。

第1回南極探検より帰国したスコットは再度の南極探検の構想を始め、1910年、33名の隊員と共に「テラ・ノヴァ号」に乗り込み、第2回南極探検へと出発します。この途中、オーストラリア滞在時にアムンセン率いるノルウェーの南極探検隊も南極大陸を目指しているとの電報を受け取り、ライバルの存在を強く意識することとなります。

翌1911年1月、南極大陸に上陸したスコットたち探検隊は、南極点到達のための前線基地を設営し、そこで越冬を行いました。そして、同年10月、まずは先発隊が雪上車で、そして11月1日、馬そりのスコットたち本隊がロス棚氷から南極点を目指し出発しました。この越冬中、スコットたちを降ろし調査航海していた「テラ・ノヴァ号」は、アムンセン率いるノルウェー隊の「フラム号」と遭遇しており、スコットは、ノルウェー隊も南極大陸に上陸していることを知らされていました。

スコットたち探検隊の移動手段は、犬そりではなく、ガソリン機関で駆動する雪上車と寒冷地に強い馬を採用していました。これは、第1回南極探検での犬そり使用の失敗からの選択であったと言われていますが、これが裏目に出てしまい、雪上車は出発して間もなく故障により動かなくなり、残された動力である馬も寒さと疲労、食餌の不足により次々と失うこととなってしまいます。そして、最終的には人力によってそりを引いていくしか移動手段がなくなり(その際には学術的調査の成果として得られた標本約16キロも持ち運んでいました)、じりじりと進行ペースは落ちていきました。

それでも南極点到達を諦めなかったスコットたちは、翌1912年1月、南緯87度32分に物資集積所を設営し、スコットを含む5名の選抜隊が南極点を目指すこととなります。

南極点へ出発した2週間後の1912年1月17日、とうとうスコットたちは南極点に到達することに成功します。しかし、スコットたちが訪れた南極点にはすでにノルウェーの国旗が掲げられていたのです。

犬そりを使って南極踏破を試みていたアムンセンたちノルウェー隊は、未開拓ルートだったものの極点までの最短距離を走りきり、スコットたちよりも先立つこと1ヶ月、1910年12月14日に人類初の南極点到達を成し遂げていたのです。

失意の中、スコットたちは、アムンセン隊が残していた手紙(後から来るであろうスコットに向けて書かれていた手紙が、食料や防寒着と共に、極点から3kmほど離れた地点に張られたテントの中に残されていました)を手にし、翌日には帰途に着きました。

しかし、隊員たちの衰弱はすさまじく、まずは隊員のひとりが怪我が原因で凍傷を起してしまい、出発1ヵ月後に死亡。続けて、足に凍傷を起してしまった別の隊員が症状を悪化させ、極度に衰弱してしまいます。仲間に迷惑を掛けたくないと訴えた彼は自らテントを出ると、二度と戻りませんでした。

不運なことにこの年は例外的な荒天が続き、夏期にも関わらず降り続ける暴風雪に足止めされ、貯蔵していた燃油も寒さのため気化してしまい、予定よりもだいぶ早く無くなるといった悪条件が続きました。

3人となっても進行を続けるスコット隊は、物資を貯蔵している地点まであと18kmという地点までたどり着きましたが、南極の猛吹雪がここで彼らを足止めしました。1日、もしくは半日でも天候が好転していればたどり着けたかもしれない距離でしたが、天候は回復することはなく、3月29日、スコット隊は全滅してしまいます。その最後の様子は、8ヶ月後に派遣された捜索隊が発見した3人の遺体と共に、最後の日まで記されていたスコットたちの日記により判明しました。