西堀栄三郎は1903年、京都でも有数の裕福な家庭の5人兄弟の末っ子として生まれました。幼い頃から好奇心や探究心が強く、兄からもらった試験管でいろいろなものを混ぜ合わせてみたり、小さなエンジンを分解してみたり、様々なものに関心を持つ子どもでした。

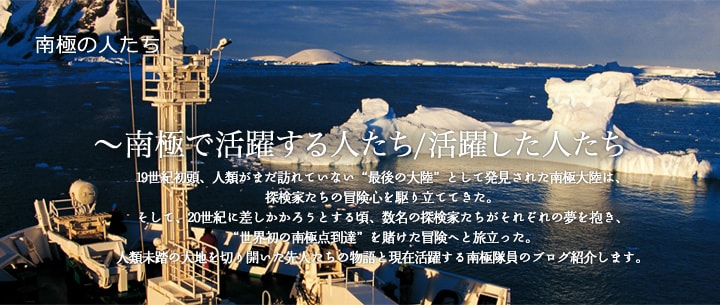

西堀が南極に憧れを抱き始めたのは彼が11歳のとき、兄に誘われて行った白瀬矗中尉の南極探検報告会でした。白瀬中尉は日本で初めて南極を探検した日本人で、報告会では彼から話される南極探検の物語とともに、南極で撮影してきた様々な映像がスクリーンに映し出されました。これまで見たこともない巨大な氷山、ユーモラスに歩いている愛らしいペンギン、分厚い防寒服に身を包んだ隊員たち…「いつかは自分も南極へ行きたい」11歳の西堀少年の心は、初めて知った南極の世界に強く魅了されてしまいました。

それからの西堀は、到底かなわない夢だと思いながらも、事あるごとに南極に関する知識を蓄え、いつかやってくるかも知れないチャンスに備えたいと思うようになりました。中学時代から始めた登山でも、南極の厳しい自然に対応できる技術や知識を学びたいという気持ちがいつもどこかにあったといいます。大人になって、会社で働いているときに留学したアメリカでは、休日を利用しては南極へ行った人々を訪ねて歩き、南極の情報を集めるなどの熱心さを見せました。

そんな西堀のところに日本学術会議から突然の呼び出しが掛かったのは1955年(昭和30)の秋のことでした。日本が1957年(昭和32)の「国際地球観測年」に参加することになり、南極観測を行うことになったので南極についての意見を求めたいという主旨のものでした。

呼び出された西堀は長年蓄積してきた知識を披露し、意見するだけだと思っていましたが、その翌年には南極観測隊副隊長就任を打診されました。

幼い頃に南極への憧れを抱いてから40年、西堀の長年の夢を叶えるチャンスが突如現れたのです。

地球観測年は1957年を予備観測、翌1958年を本観測と定められており、文部省の計画では、予備観測年に越冬するという計画はなく、日本に割りふられた観測地域の偵察を行い、基地を設置する場所を決めるだけとなっていました。南極観測隊参加を決めた西堀は予備観測年での越冬を強く主張しました。「困苦欠乏に耐えうる訓練のできた人間がまず行ってみて試してみる。また日本の機械がそういうところで耐えうるかどうかも試してみる。そういうステップを踏むことが必要だ」と、予備年での越冬経験のない状態では、本観測年での越冬は危険であるというのが西堀の主張でした。その結果、予備観測年での南極観測に越冬計画は盛り込まれることとなり、さらに1957年1月に南極に到着した第1次南極観測隊は、現地を飛行機で偵察した永田観測隊隊長の判断で、越冬が決定されることになりました。

この第1次越冬は数々の困難に見舞われたものの無事に成功することができ、本年度(2011年)、第53次まで続く日本の南極観測事業のスタートを切ったのでした。

この予備年から越冬をするべきだという西堀の主張が最終的に通ったことは、後年から振り返ると日本の南極観測にとって、とても大きな決断でした。なぜなら、本観測年に当たる1年後(1958年)に南極へとやってきた第2次観測隊は、予想をはるかに上回る悪天候の氷海を前に、南極大陸に接岸することもままならず、本観測隊の越冬を断念するしかなかったからです(このときに、タロとジロなどの樺太犬を収容することができず、南極に置いていくことになったのです)。もしも、西堀の初年度からの越冬論が採用されることがなく、第1次での越冬がなかったら、本観測年での越冬断念と併せて、日本の南極事業は大きく後退していたのではないでしょうか。当時の世論が、本観測年での越冬失敗を受け、消極的な意見が多くなっていたことからもその可能性は強かったのではと思われます。また、その世論を押し切ったのも西堀隊の越冬成功でもあることからみても、西堀栄三郎は今日まで続く日本の南極観測事業を切り開いた人物だったのです。