全部出す

「引き出し1段」など15分程度で終わるような範囲を決めて床にすべて出しましょう。そこにどんなモノがあるか、一目でわかります。

たくさんのモノであふれがちなキッチン。とくにストック食品は、使いたいときに必要なモノがすぐに見つからないことも多いはず。「ムダなモノを置かず、必要なモノに定位置をつくりましょう」と語る本間さんに、引き出し整理のポイントを教えていただきました。

まず、モノを整理するには、「上手にモノを減らす3ステップ」を実践します。

「引き出し1段」など15分程度で終わるような範囲を決めて床にすべて出しましょう。そこにどんなモノがあるか、一目でわかります。

出したモノを種類別に分け、何をどのぐらい所有しているのかを確認。同じモノを多数所有しているなどアンバランスな状態に気づくことができます。

「必要なモノ」「不要なモノ」に分けます。要・不要の判断は「1年以内に使ったか」を基準に判断します。「迷うモノ」は、空箱を用意して入れ、外側に1年後の日付を書いてその日までに使わなければ手離しましょう。

分類と判断をした後は、使用頻度の高いモノから出し入れしやすい場所に収納していきます。 「整理されていると何があるのかが一目でわかるため、探す手間が省けて必要なモノがサッと取り出せます」

キッチンに限らず、さまざまな収納場所で応用できそうですね。

キッチン収納の引き出し内のモノをすべて出し、調味料や乾物類など食品の種類別、瓶詰めなどの形態別に分類。期限が切れたモノや不要と判断したモノは廃棄します。

引き出しの中に、分類した状態で入れると、どこに、なにが、どれだけあるのかが一目瞭然。

冷蔵庫内も、とかくモノが混雑し、必要なモノが「行方不明」になりがちな場所。モノに 埋もれて賞味期限切れに気づかず、食材をムダにすることも避けたいものです。 冷蔵庫内の工夫についてもアドバイスをいただきました。

食品は、種類別にカゴやトレイに載せて収納すると探しやすく、奥のモノを取り出しやすくなります。使用頻度の低い食品は、手が届きにくい最上階へ。「取っ手付きのカゴに入れると、取り出しやすくなります」

賞味期限は、サインペンで日付をメモ。「卵は一番奥の1個に日付を書いて手前から使っています。保存容器には直接書いてもアルコールで消せるので安心です※。ペンは冷蔵庫に入れておくと使い勝手がいいですね」※目立たない所で試してから行ってください。

次回の料理で使う食材は「準備トレイ」にひとまとめ。「調理のスタートダッシュが切れて、食事の準備の時短がはかれます」

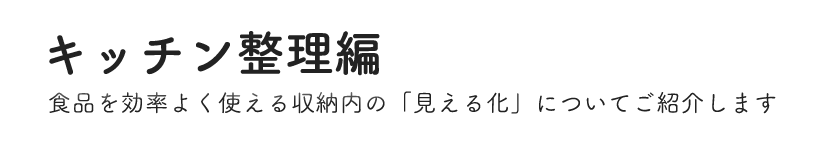

肉・魚・野菜・パンなど食材ごとに仕分けて管理。「立てて収納すると、探しやすくなってさらに使いやすくなります」

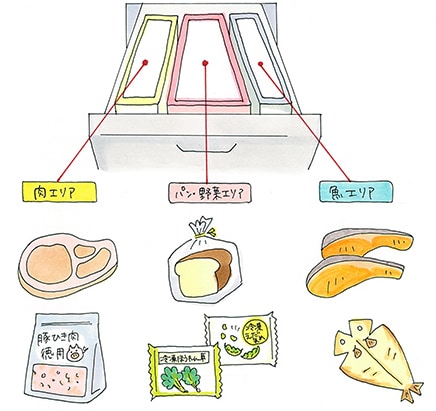

A使いかけゾーンを用意しておくと、「野菜がムダなく使えます」

B使いやすいカタチで保存すれば、「取り出してすぐに使えます」

C細長い野菜は立てて収納すると、「埋もれずにしっかり使い切れます」

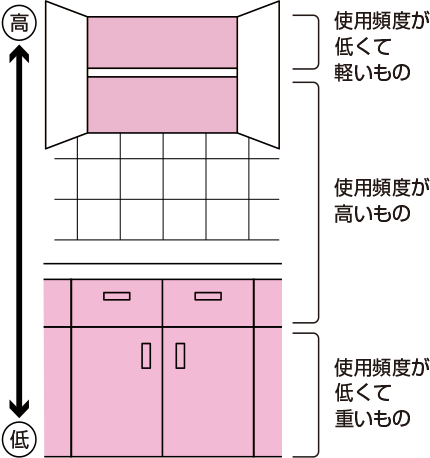

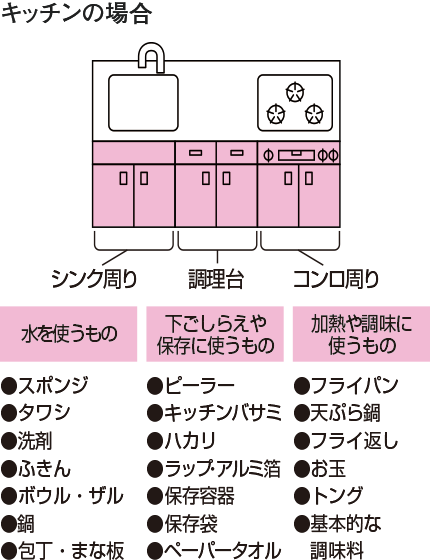

毎日使うモノの「定位置」をつくるには、「使う場所=ヨコの位置」と「使用頻度=タテの位置」で考えるのがポイント。

キッチンを例に定位置づくりを見ていきましょう。

「コンロ周り」「調理台」「シンク周り」のヨコのゾーンに分けて、どこで使うものなのかを判断すると、定位置が見つかります。

背伸びしたりかがんだりせずに手が届くゴールデンゾーンには、使用頻度の高いモノを。使用頻度の低いモノは、軽いモノなら高い位置に、重いモノなら低い位置 を原則に配置します。