日本発の研究で昨今世界中に広まりつつあるのが、「データロガー」という小さな記録装置をアザラシやペンギンの体に装着させ行動を追跡する研究。深度・遊泳速度・加速度といった、動物の水中3次元行動を細かくモニタリングするこの観察によって、コウテイペンギンは最大564m、ウェッデルアザラシでは最大で741mも潜水していることがわかりました。これは光が海中まで届く200mを大きく超えており、南極の動物たちが中深海水層まで頻繁に潜水していることが明らかになりました。

日本発の研究で昨今世界中に広まりつつあるのが、「データロガー」という小さな記録装置をアザラシやペンギンの体に装着させ行動を追跡する研究。深度・遊泳速度・加速度といった、動物の水中3次元行動を細かくモニタリングするこの観察によって、コウテイペンギンは最大564m、ウェッデルアザラシでは最大で741mも潜水していることがわかりました。これは光が海中まで届く200mを大きく超えており、南極の動物たちが中深海水層まで頻繁に潜水していることが明らかになりました。

また、このデータロガーは、動物の行動を観測するだけでなく、人間がなかなか目にすることができない厚い氷の下の世界や南極海中の姿も記録します。言うなれば、アザラシやペンギンが特派員となり、私たちに新しい情報を持ってきてくれているのです。

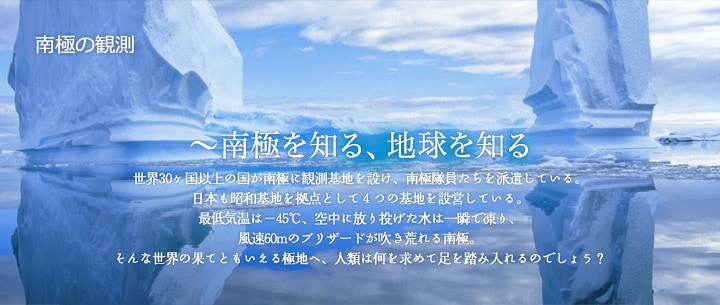

南極の生き物は、アザラシやペンギンのような大きな生き物だけではありません。南極の海には、太陽をエネルギー源とする珪藻などの植物プランクトンと、それを食べるナンキョクオキアミなどの生物群が集まり、ユニークな生態系を形成しています。このナンキョクオキアミは、ペンギンやアザラシから大型のクジラまで、南極に生息する多くの生物の主食となり、南極の生態系を支えているだけでなく、地球環境変動とも密接に関連していることがわかってきています。

南極の生き物を調べることは、その生態を明らかにする学術的な意味と共に、地球の環境問題にも寄与する重要な調査となっています。