膨大なデータを元に不動産市場を多角的に読み解くことは、土地活用のヒントとなるだけでなく、ご自身が住むエリアや土地を所有するエリアのポテンシャルを知る気づきにもなるはずです。

1.コロナ禍で変化する、住宅地と商業地の地価

ピンチアウトで拡大できます

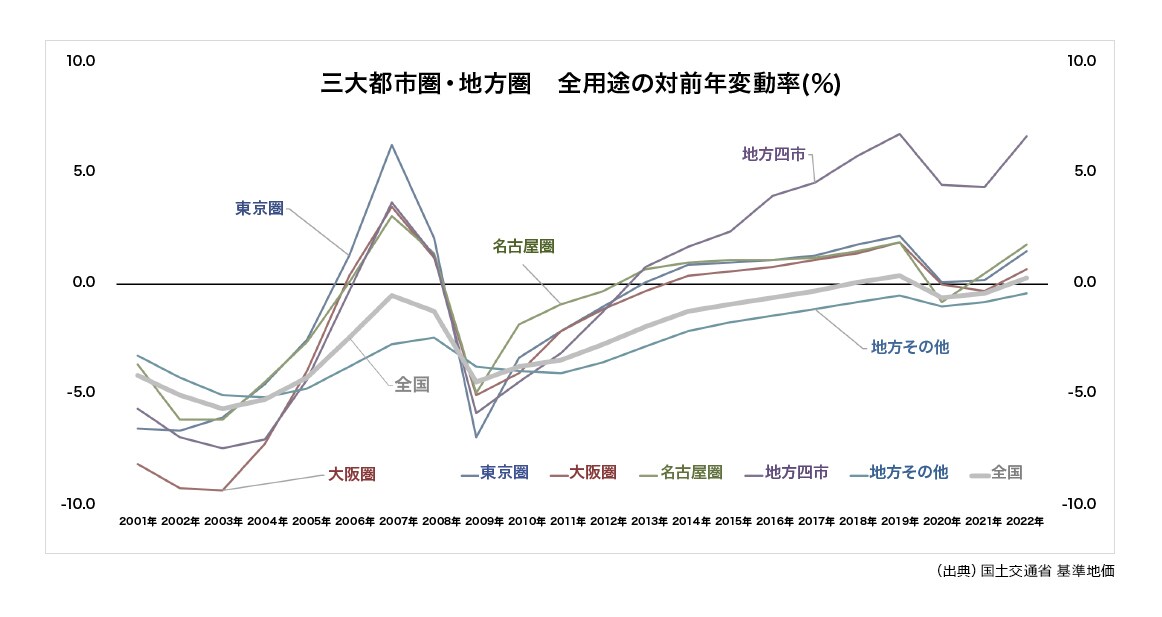

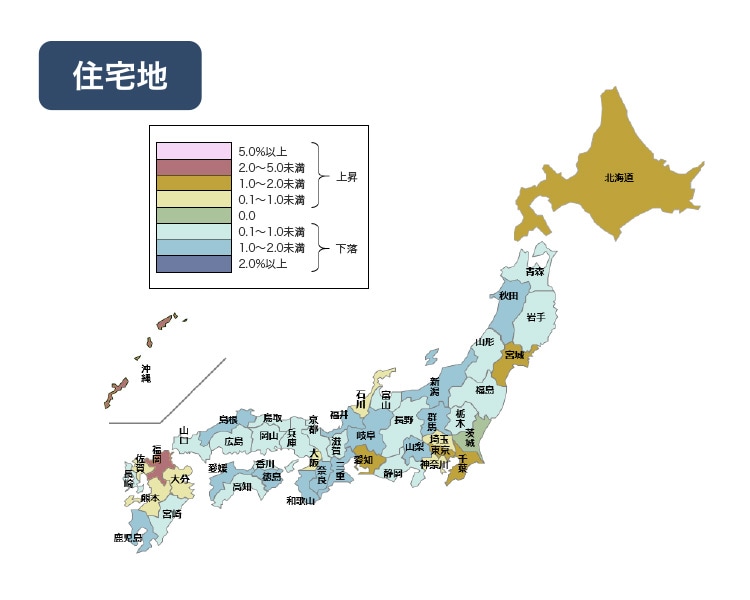

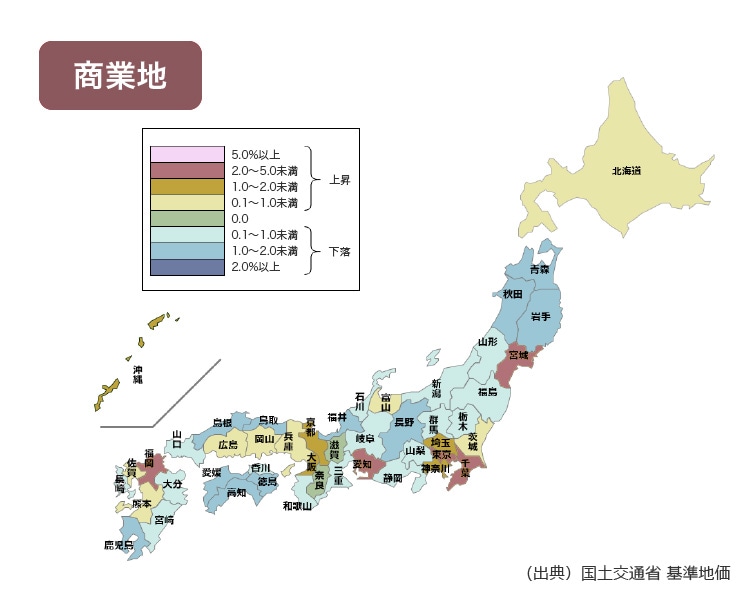

続いて、地価動向を「住宅地」と「商業地」に分けて見てみると、住宅地は31年ぶりに上昇(0.1%)に転じ、また商業地も3年ぶりに上昇(0.5%)に転じています。それぞれの上昇率にはどういった特徴があるのか、まずはこのデータをご覧ください。

ピンチアウトで拡大できます

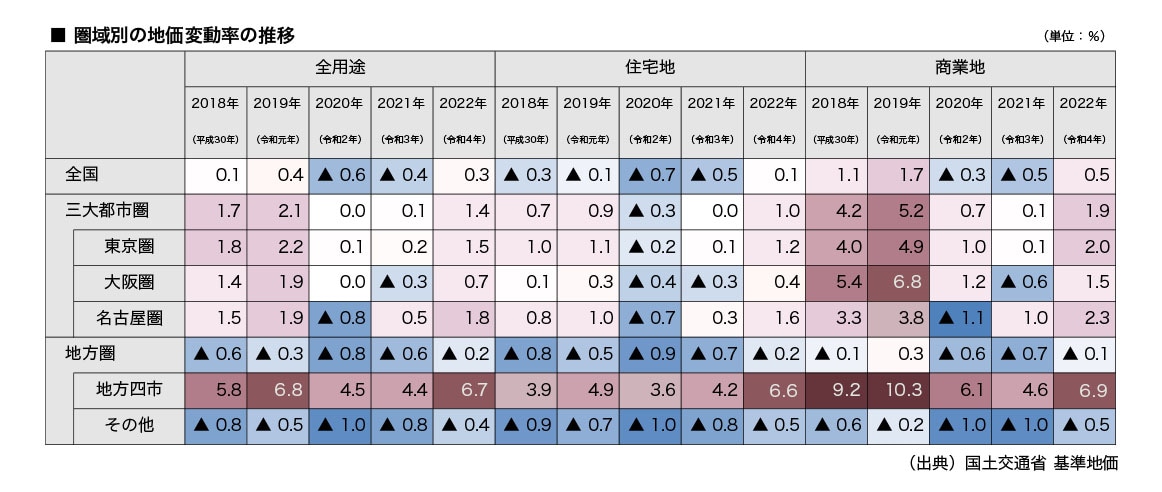

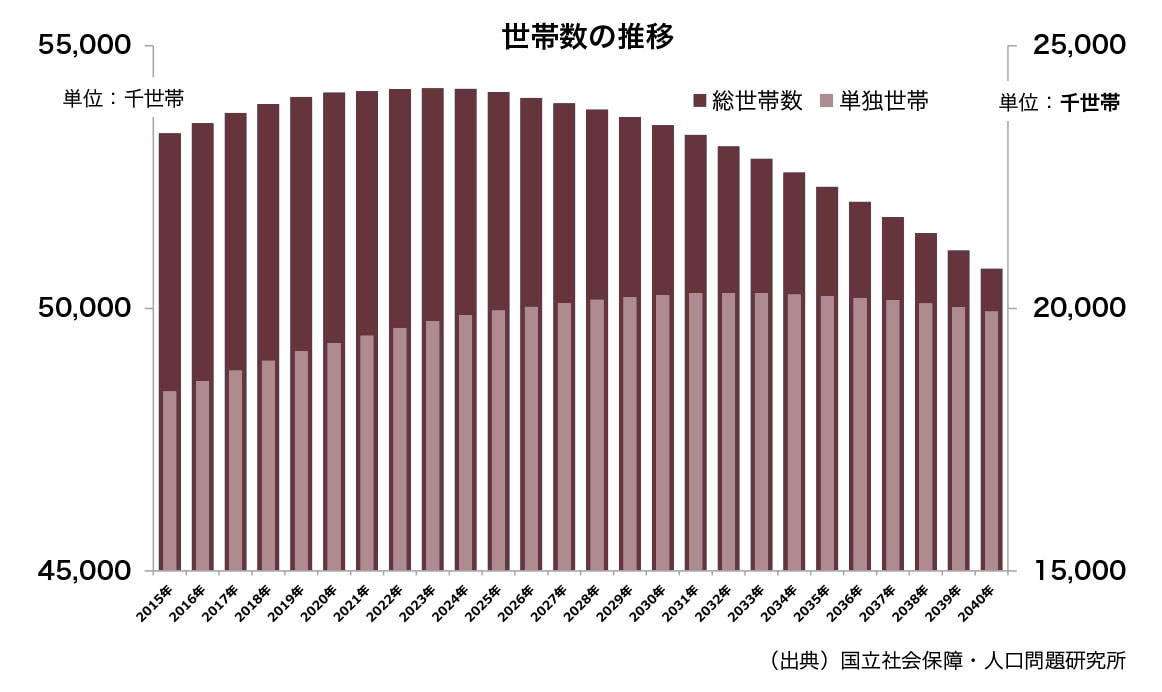

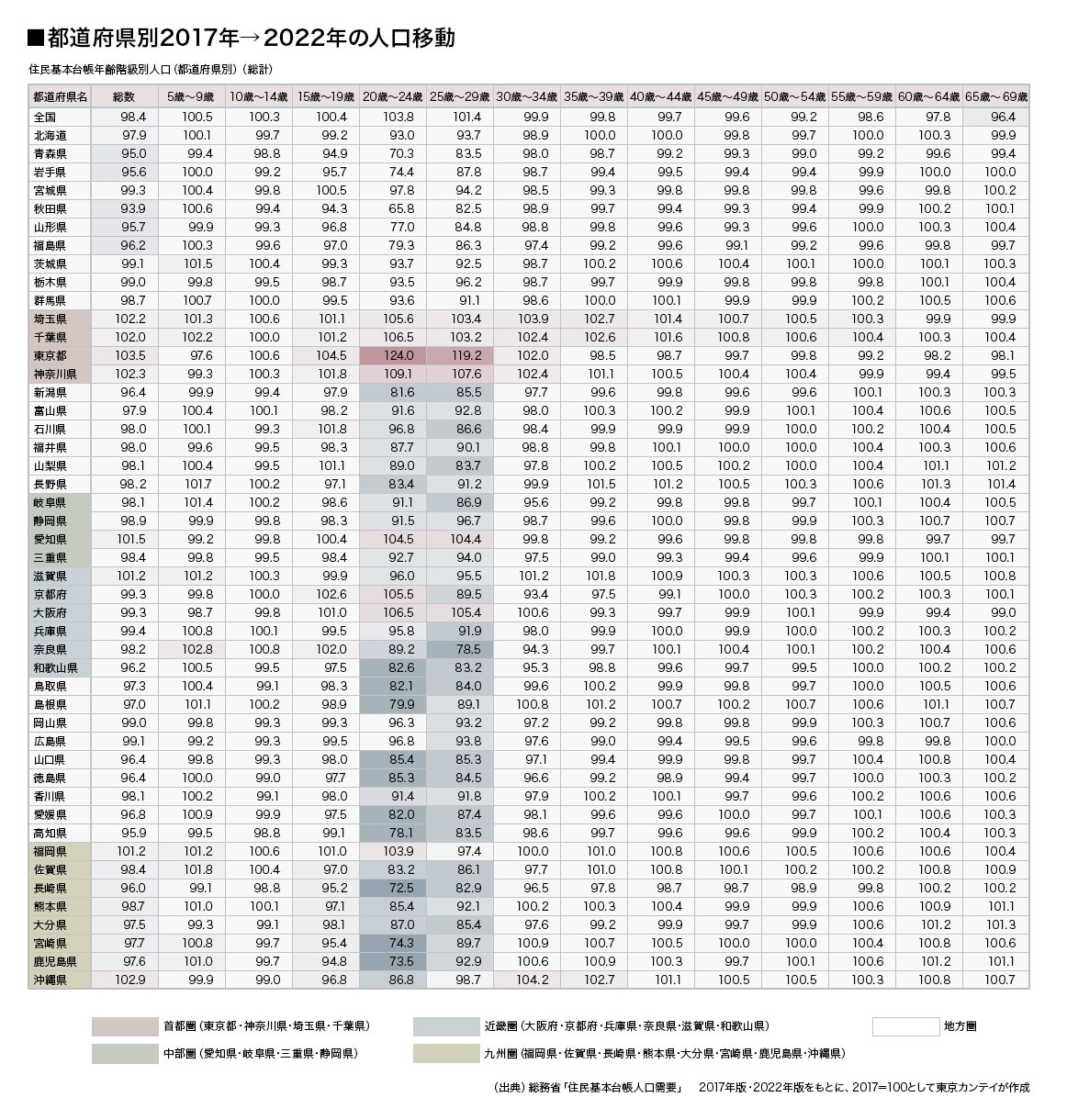

商業地についてはテレワークによるオフィスの空室率が問題視されることもありますが、商業地は元来ショッピングをする場所であり、そもそも駅が近いため地価が活性化しやすいといった特徴を備えています。また最近では駅から徒歩圏内にタワーマンションが建設され、商業地が“住む場所”として認知されてきたことも地価上昇の要因の一つとなっています。交通アクセスが良く、利便性に優れた商業地は単独世帯やファミリー層を中心に人気を集めており、コロナ禍で行動・生活様式・勤務形態などが変化したことで利便性へのニーズがさらに高まったことも追い風となっているようです。人口が減る中でも世帯数は増加傾向にあり、単独世帯数は2032年にピークを迎えるまで増え続けることがデータでも明らかになっています。また、2045年までの予測データを見ても、経済性や利便性の高い主要都市の人口は将来的に増加傾向もしくは横ばいとなっていることがわかり、都市化率は右肩上がりとなっています。

ピンチアウトで拡大できます

一方、住宅地については31年ぶりに上昇に転じたとはいえ、首都圏や地方四市を除く、その他の地方圏では人口減少を背景に下落が目立っています。商業地と比べて、住宅地の地価上昇エリアはかなり限られていることが下図でも示されています。

ピンチアウトで拡大できます

2.新築価格が高騰!家を「買う」から「借りる」へ

ピンチアウトで拡大できます

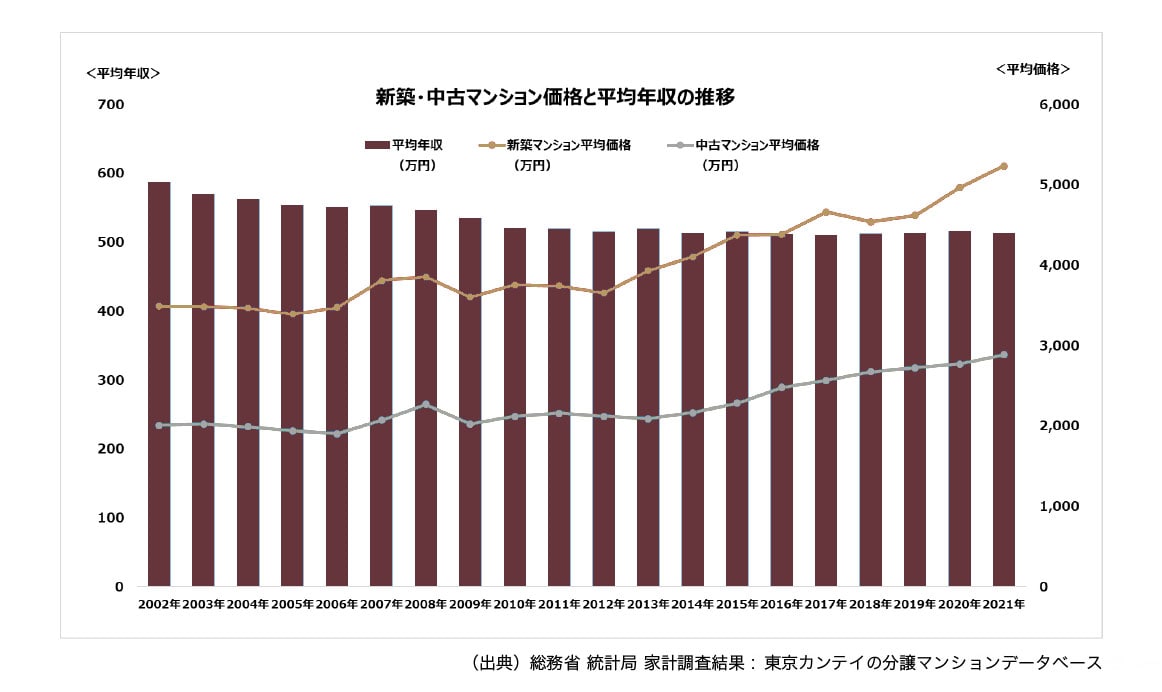

労働人口の減少による働き手の不足やウッドショック、国際情勢など、建築業界を取り巻く様々な問題が早期に解決する見込みは薄く、建築費が下がる可能性も低いことから、持ち家市場の高騰は今後も続くと予想されます。そのような中で、最近ではリフォームやリノベーションなどを施した、分譲マンションと大差のない賃貸住宅も登場してきました。コロナ禍を経験したことで、長期間の住宅ローンに縛られず気軽に転居できる賃貸住宅をあえて選択する方が増えた消費者マインドの変化も背景に、賃貸住宅への注目度は確実に高まっています。2023年は新型コロナウィルス感染症が落ち着いてきたことで、転勤の復活や出社へ回帰する企業が出始めたことなどからも、賃貸市場については今後さらなる安定的な拡大が見込めるでしょう。

3.賃貸市場は、新築から建て替えにシフト

ピンチアウトで拡大できます

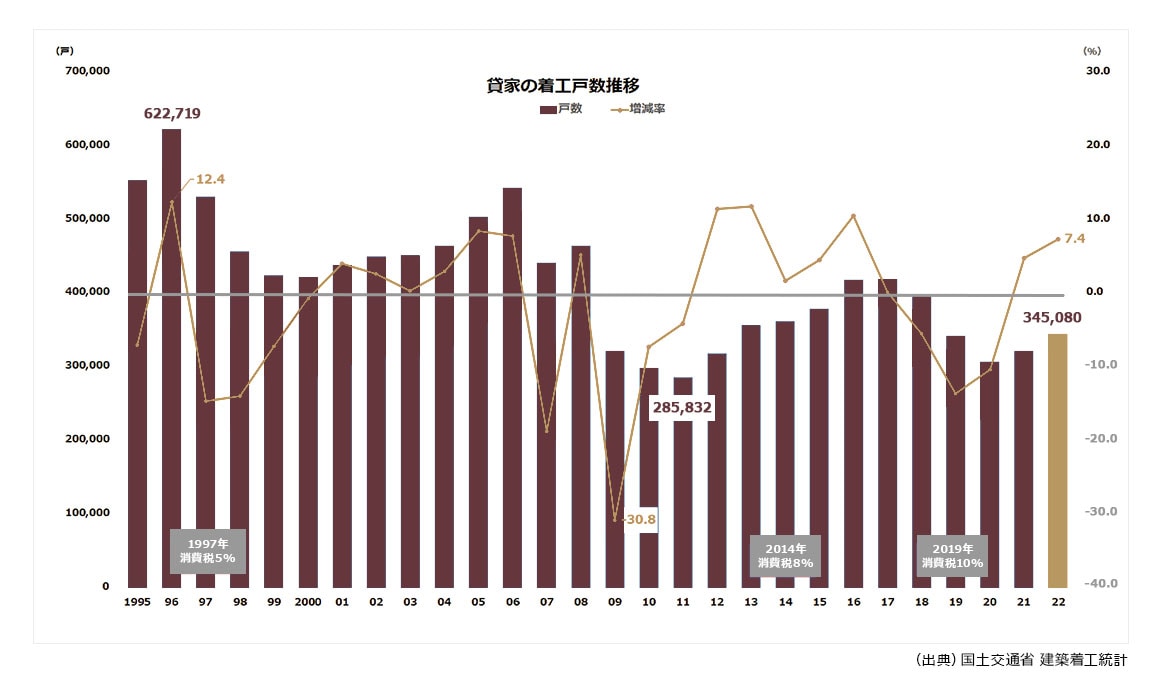

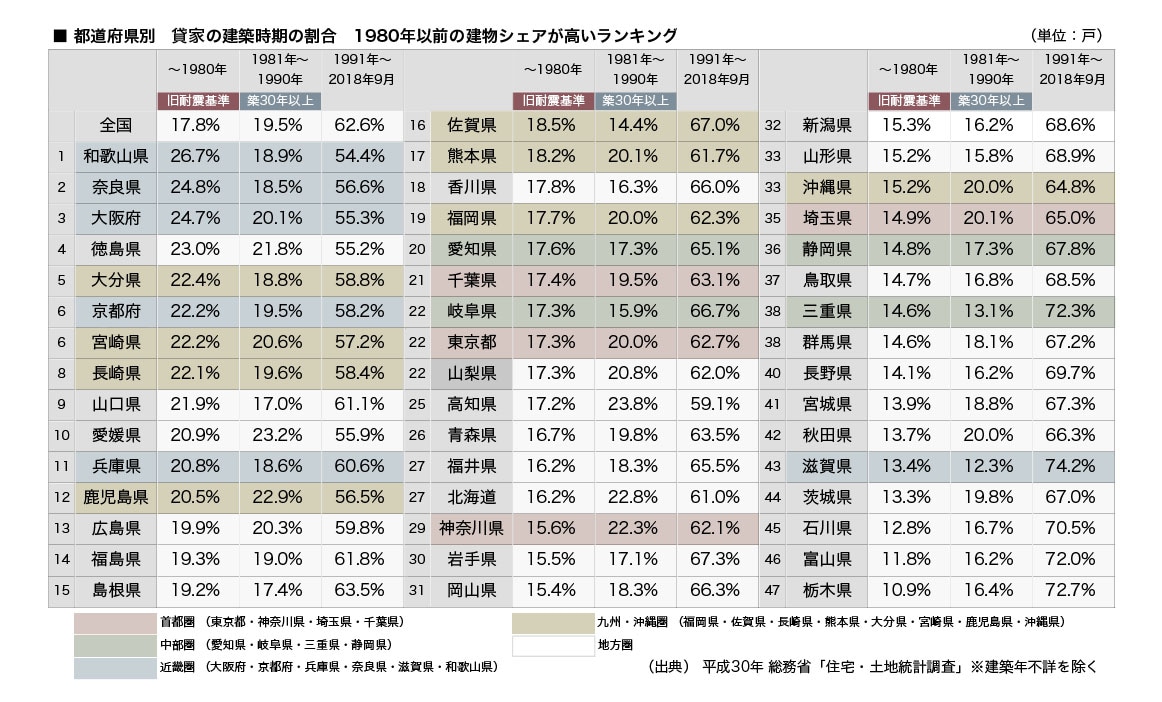

また、着工戸数データの注目点として「市場に出回る賃貸住宅の築年数」も挙げられます。賃貸住宅は1996年の約62万戸をピークに、リーマンショック前まで40万戸を超える大量供給時代が続きました。しかし、リーマンショック後は建築戸数が減少し、結果的に賃貸市場全体に築年の古い貸家が増える状況となっています。特に顕著なのが関西圏で、1980年(新耐震基準への改正前)に建てられた貸家のシェアが1/4前後を占めています。

ピンチアウトで拡大できます

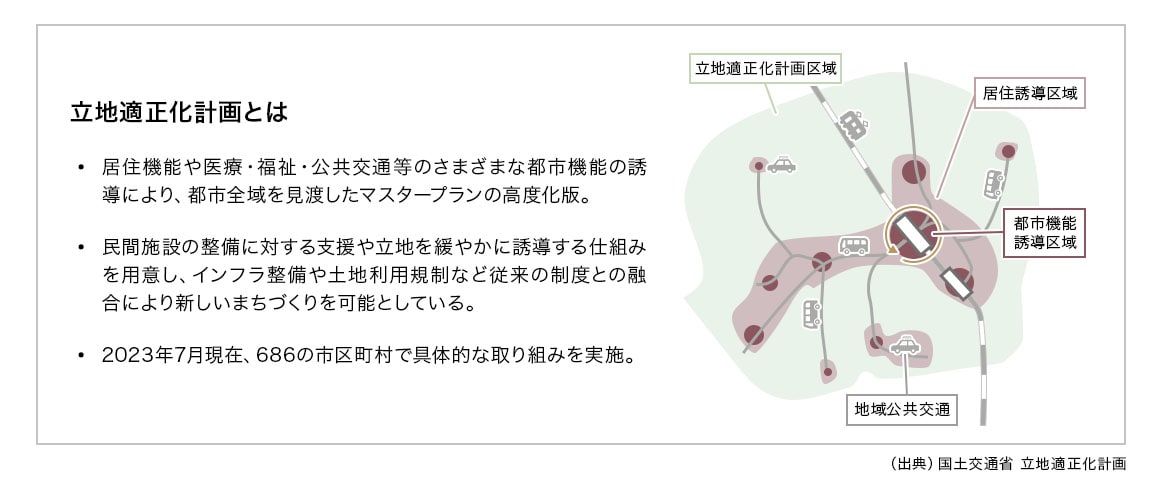

■立地適性化計画

ピンチアウトで拡大できます

ピンチアウトで拡大できます

ピンチアウトで拡大できます

ウィズコロナの常態化や気候変動に伴う脱炭素化などを背景に、先ほどの耐震性も含めて、良質な賃貸住宅への建て替えが求められているといえるでしょう。

4.データから予測される、2024年の賃貸市場の動向

新型コロナウィルス感染症の拡大は日々の行動や生活様式の変化をもたらし、住宅への関心が高まりました。一方、住宅価格は高騰の一途を辿り、資材価格や人手不足による人件費の高騰、日米の金利差による円安もしばらく続き、建築費の下落は見通せない状況です。さらに物価の上昇に加えて財力の格差や不透明な将来などの要因から、賃貸物件を選択する購入検討者が増えています。住宅ローンを抱えるリスクを避け、生活や家計の柔軟性を重視するため、賃貸への支持が広がり、持ち家率は年々低下しています。

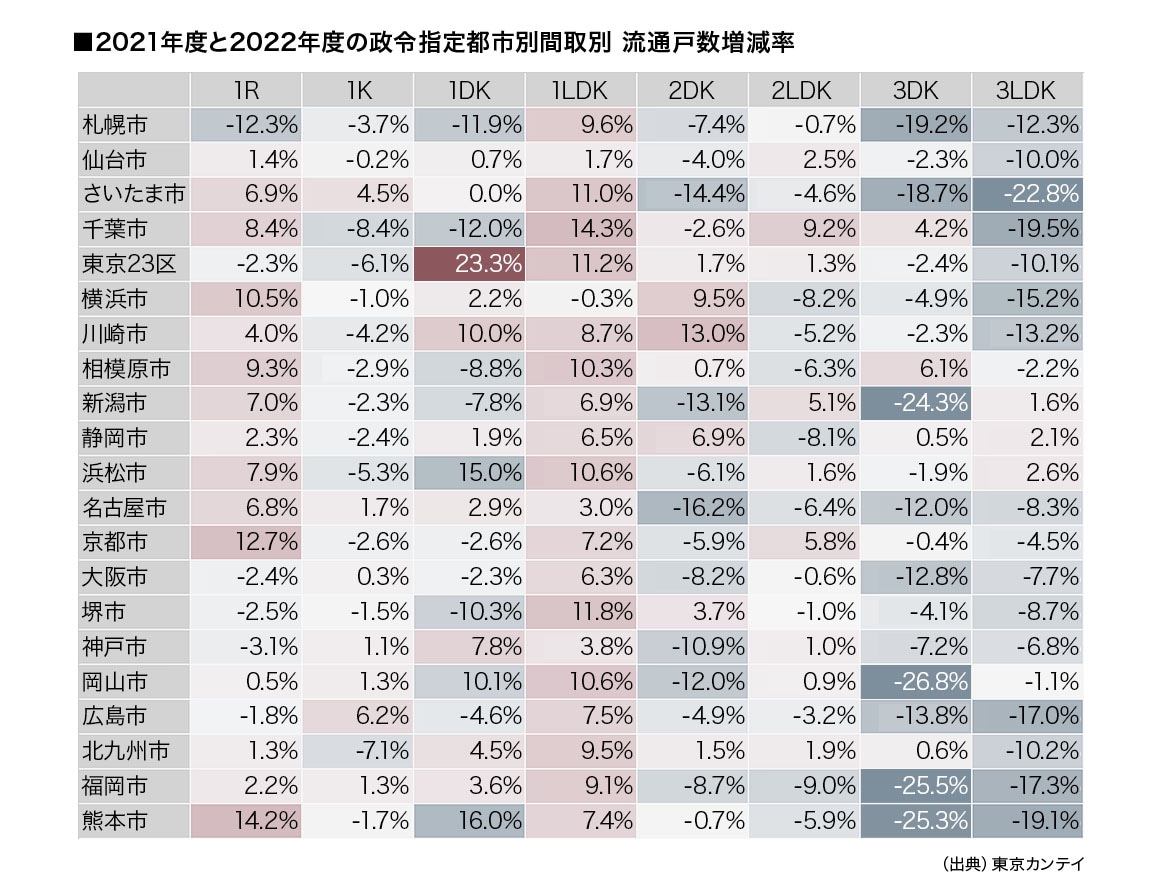

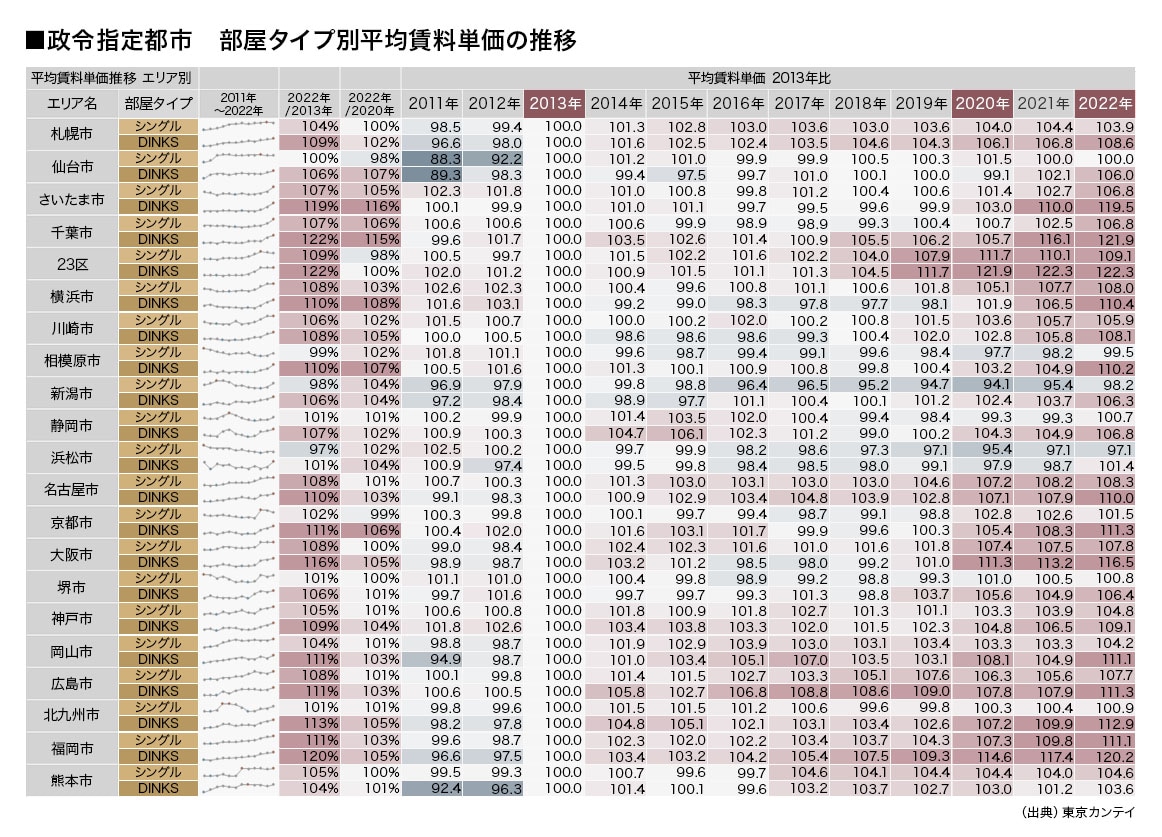

人口減少に加えて2023年は全国の世帯数がピークを迎えますが、2032年まで単身世帯は増え続けます。コロナ禍により法人社宅の需要減退やリモートワーク、オンライン授業の普及などにより、都市部への人口流入が停滞したため、単身向けの賃貸マンションは需給が緩みました。しかし2022年後半にはその影響も薄れ、家賃相場の回復傾向が見られるようになっています。

ピンチアウトで拡大できます

ピンチアウトで拡大できます

2018年以来、賃貸住宅の建設が減り、相対的に築年数が古い物件のシェアが増加していることに前章で触れた通り、賃貸住宅の質的向上に取り組む必要性が今まで以上に求められています。住空間への関心が高まる一方で、未だに耐震性、耐久性、快適性、安全性に乏しい、借り手の要望を満たせない賃貸住宅が多いのも事実です。また国交省は2024年4月以降、新築の建築物の販売・賃貸の広告等において、建物の「省エネ性能の表示」を努力義務とし、ガイドラインを公表しました。昨今では国民の省エネに対する意識も高まっており、賃貸住宅オーナーとしては住まいの省エネ性能が勝ることで、入居率アップにつながる可能性があります。

今後の賃貸市場は拡大が見込めるものの、利便性や柔軟性を求めてエリアの選別が進み、人が集中するエリアと淘汰されるエリアとの差が拡大するであろうことから、所有地の地域性を理解することは大変重要になってきます。先々の変化を的確に捉えるためにもデータ収集による分析が重要であり、常に最新の情報にアップデートしていくことを意識するようにしましょう。

ミサワホームからのアドバイス

多様なライフスタイルを背景に住まいのニーズが複雑化する昨今において、エリア特性やトレンドを定期的に確認することは大変重要です。

ミサワホームでは地域のニーズに合った活用企画提案はもちろん、エリア調査レポートを無料で作成させていただいております。

ページ下部のお問い合わせから「土地活用市場調査を依頼したい」にチェックを入れてお申し込みください。

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

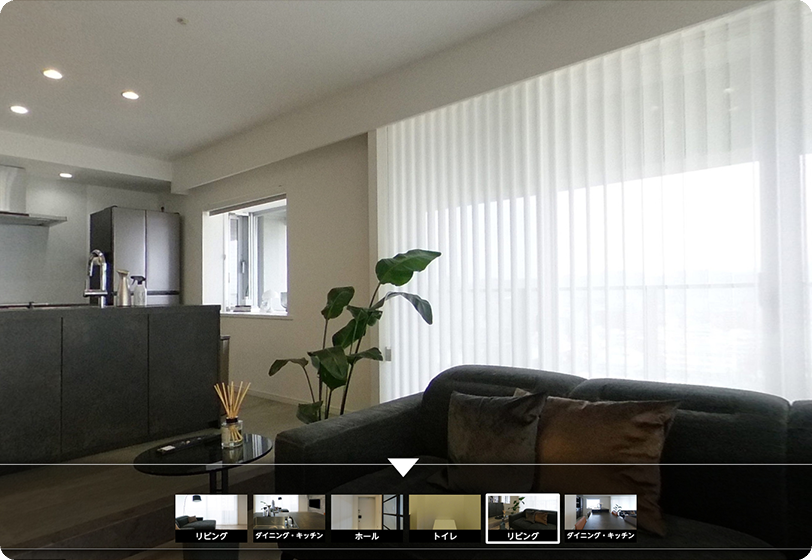

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。