賃貸住宅経営

2024年4月から開始の「省エネ性能表示制度」で、賃貸住宅経営者が知っておきたいこと

公開日:2024年3月25日

1.なぜ今、住宅の省エネ性能表示制度が求められるのか?

池本さん:日本では2050年にカーボンニュートラル、2030年度に温室効果ガス46%削減(※2013年度比)する目標があり、それを実現するために住宅分野もやっていく必要があります。国民の皆様に自分の住んでいる家がどれくらいのエネルギーレベルなのかを広く知っていただくためには、先行しているヨーロッパのように不動産広告で示していくことが有効だろう、と。

日本においては、これまで省エネ性能を示す表示義務はなかったので、作る必要があったんですね。こうした背景から、制度が策定されました。

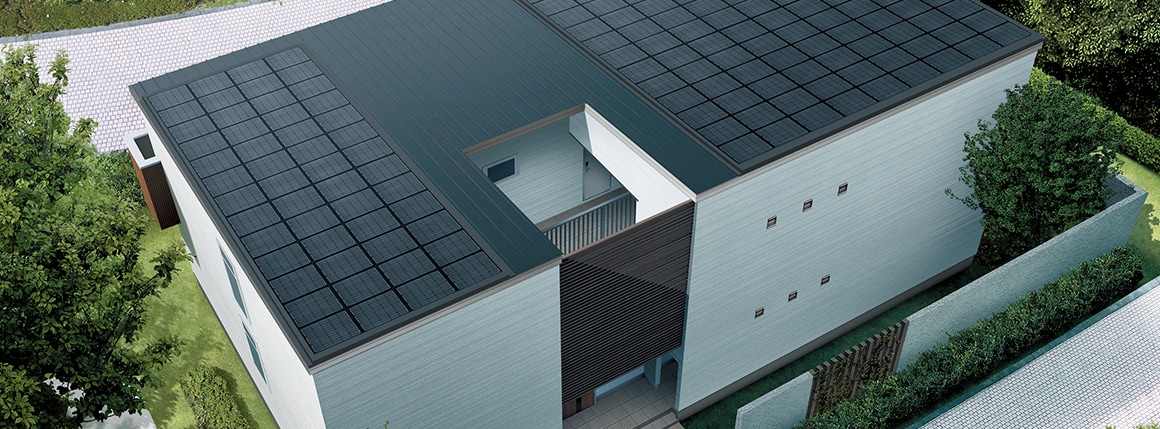

ちなみにヨーロッパでは約7割の方が広告での省エネ表示を認知しているという調査結果があり、フランスでは8割を超える認知率となっています。

ピンチアウトで拡大できます

池本さん:我々が、この省エネ性能表示について国土交通省と関わりを持ち始めたのが2019年。当時、2021年か2022年くらいに省エネ性能表示制度をスタートさせようという目標があって、それを先行する形で2019年頃から議論が始まったんです。その流れで、2019年に海外における先行事例の調査を実施しました。

断熱を例に挙げると、当時の日本では今の省エネ基準である「断熱等級4」から一次エネルギー消費量をさらに20%削減した「断熱等級5」を最高等級とする話になっていました。ちなみにドイツでは、日本の「断熱等級7」レベルの断熱性能を基準としています。「断熱等級5」を目指している時点で、ドイツの基準に追い付いていないですよね。また、元々省エネ性能表示は任意で、となっていたんですが、やりたい会社だけがやるのでは性能値を底上げしていくほどの大きなムーブメントにはなりません。そういった点についても何度も議論が重ねられ、最終的には「断熱等級6・7」の上位等級が設けられ、表示制度も「罰則付きの努力義務」に引き上げられています。

2.住宅の省エネ性能表示制度は、誰が対象?何をすべき?

池本さん:不動産広告のすべてです。バナー広告は不要ですが、ポータルサイトの広告、ホームページなど電子媒体においてはすべてが対象になります。紙媒体の場合は、あまりに小さい紙面には掲載できないため、A4 サイズ以上のチラシ、店頭広告などと決められています。

Q:住宅を供給する側から見ると大変な作業となりますが、問い合わせは来ていますか?

池本さん:問い合わせは、大きく二派にわかれています。すでにZEH(ゼッチ)化を進めており、省エネ性能の高さを事業戦略としている大手ハウスメーカー・大手マンションデベロッパーは、表示に前向きなモードを示しています。中小の工務店や中小の分譲マンション、分譲戸建て、賃貸の事業者は軒並みどうしようか、という感じですね。

ちなみに、制度に対して認知率が低いのは仲介事業者です。これまで、仲介事業者の方は住宅の省エネ性能をお客様に説明する機会があまりなかったため、お客様にラベルの説明を求められた際にどうしたら良いか、と一定の懸念を示されており、SUUMOから仲介事業者の皆様に資料を用意したり、ご説明などを実施したりしている状況です。省エネ性能表示制度の浸透の肝を握るのは、賃貸物件の客付け業務を行う仲介事業者の皆様です。住み替え検討をされるお客様と直接接点をもつ仲介事業者の皆様が省エネ性能について理解し、接客シーンでもお客様へご説明いただけるかというのが、この制度の浸透で重要なところでもありますね。

Q:広告への表示が努力義務化されていますが、仲介事業者は対象外なのでしょうか?

池本さん:今回、省エネ性能表示ラベルの表示義務を課されているのは、売主・貸主・サブリース事業者で、仲介事業者は対象外になっています。仲介事業者は、ラベルが売主側からきちんと提供されないと表示をすることができません。広告掲載に不備があった場合は広告主責任というのが原則ですし、仲介事業者を対象に含めると、売主からデータを提供されなかったり、売主から提供された情報が間違っていたりしたときにも仲介事業者が罰則を受けてしまう。制度スタート時にどこまで運用がスムーズに回るか見えない中でもあり、今回は売主・貸主・サブリース事業者までが努力義務の法規制を受ける対象となっています。

Q:賃貸経営のオーナー様も対象でしょうか?

池本さん:賃貸経営のオーナー様はいわゆる「貸主」なので、努力義務の対象となります。転勤の間だけ家を貸しているような事業として認められないものは対象外ですが、一定の規模でやっていらっしゃる事業性を持つオーナー様は貸主と認められて、努力義務の対象となります。ですので、大家さんが制度について知っていないと、自分がまさか規制の対象になっているとは……、と勧告を受けてから気づくというのもあり得ます。そうならないよう、建築業者をはじめ、サブリース事業者や管理会社の皆様からきちんと制度についてお伝えしていく必要があるということですね。

Q:努力義務からスタートしますが、いずれは義務化するのでしょうか?

池本さん:現時点で義務化が決まっているわけではなく、断言もできませんが、ただ世界各国の状況を見ると、義務化はどこの国でも実現していることです。いずれ日本もそういった流れになるのでは、と私は考えています。

また、ヨーロッパでは省エネ性能が低い物件を賃貸禁止にする制度もあります。義務化への移行や、省エネ性能の低い物件の賃貸を禁止するというのは、私自身、本気で脱炭素を目指すなら、そうすべきだと考えています。

Q:BELS(ベルス)のような第三者認証と、自己評価の二通りがありますが、第三者認証を使うメリットを教えてください。コストをかけるだけのメリットが、第三者認証にはあるのでしょうか?

池本さん:一つ目は、省エネ性能の中でもかなり高いことを示すZEHマークを使うには、第三者認証を取る必要があるということ。

二つ目は、高性能な賃貸への補助制度の証明書になること。第三者認証を受けた物件でないと補助金はもらえません。

三つ目は社会性、信頼性の向上。消費者側からすれば、やはり第三者機関が客観的に評価して、それに基づいて補助金が出たり、マークの使用が許可されていたりというのは安心感があります。資産としても安心ですよね。

3.省エネ性能表示制度に対して消費者の関心は?

池本さん:施工中の現場の看板に省エネに関する表示が貼ってあると、関心の高いお客様の目に留まりやすく、『完成したら引っ越そうかな』と思ってくれる方もいるみたいです。だから、現地看板などへの省エネラベルの掲載やキャッチコピーでの訴求は非常に有効だと思います。

Q:先行しているヨーロッパでは、認知率が約7割というお話がありましたが、どのくらいの時間をかけて、そこまでの認知率に至ったのでしょうか?

池本さん:認知率が上がった期間までは調査できていませんが、ヨーロッパと日本とでは大きく違う点が二点あります。一つはヨーロッパにおいては、罰金・罰則付きの「義務化である」ということ。仲介事業者にも義務が課せられています。日本のような努力義務ではないので、そもそものモードが違いますね。

二つ目は、ヨーロッパには「新築用のラベルがない」こと。ヨーロッパには新築住宅はほんのわずかしかなく、ほとんどが既存住宅だから、既存住宅のラベルしかありません。一方、日本では新築ラベルから作っていて、既存ラベルの詳細は検討中の状態です。日本の総ストック戸数は約5,000万戸といわれていて、賃貸も含めた新築住宅は年約80万戸あり、このうち、省エネラベルの対象となるのは注文住宅の約30万戸を除く約50万戸にとどまります。この約50万戸の新築には省エネ性能表示ラベルは表示されていくでしょう。ただ、総戸数約5,000万戸のうちの、たった1%なんですよね。

ヨーロッパは2007~2015年の間にEU各国が省エネ性能表示制度を義務化でスタートさせています。国によって年度は違いますが、2019年に我々が調査したときには、大体7割くらいの認知率にはなっていて、5年間で少しずつ伸びてきたのか、急速に立ち上がったのかは、はっきりとはわかりませんが、義務化されていますから、恐らく早い段階で認知されていたのではないかなと思っています。

Q:一般の省エネニーズの高さに関するデータはあるのでしょうか?

池本さん:最新のデータでは購入・建築検討者のZEH認知率は新築マンションの場合38.9%、新築一戸建ての場合35.9%、中古マンションは16.7%、中古一戸建ては35.7%となっています。一方、賃貸居住者を対象にしたZEH認知率は、たったの20.4%という結果です。ただ面白いのは“在宅勤務あり”の、いわゆる家にいる時間が長い方や、年収が600万以上の世帯となると、ZEH認知率は30%を超えてきます。

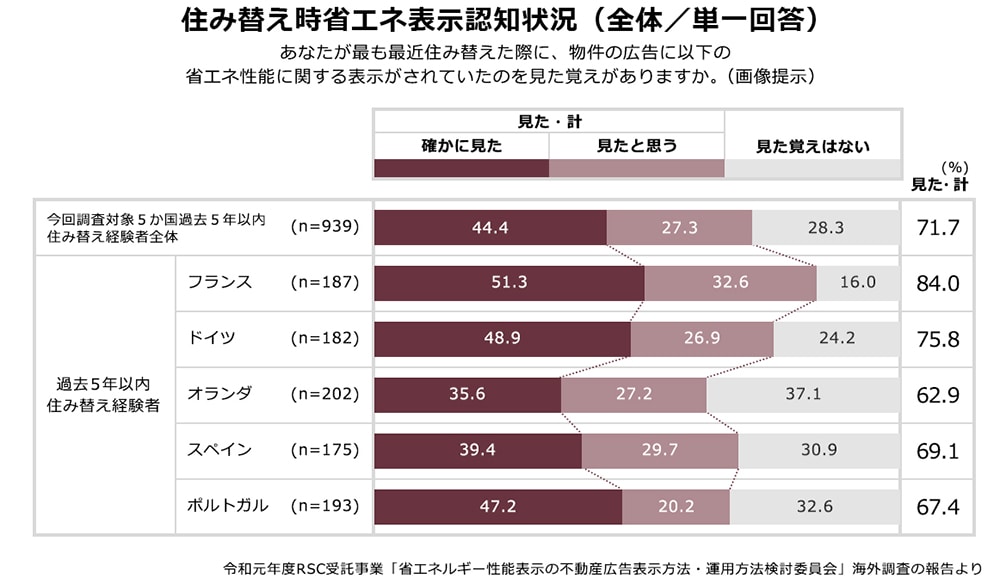

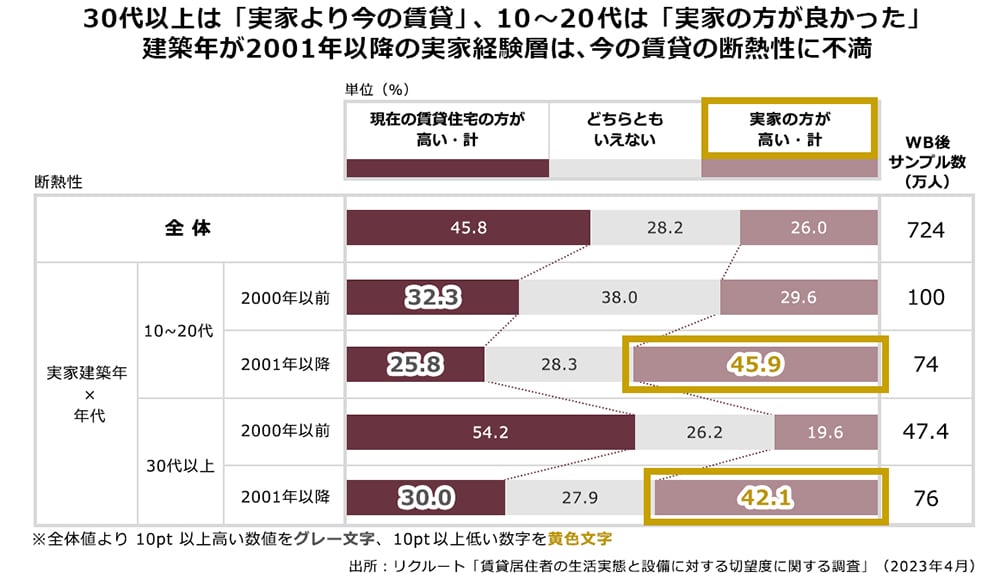

もう一つ興味深いデータでいうと、賃貸居住者に対するアンケートで「育った実家と今の賃貸住宅では、どちらが断熱性が優れていると感じるか?」という質問に対し、50代以上では半数以上が「今の賃貸住宅のほうが優れている」と回答していますが、10~20代になると逆転して「育った実家のほうが優れている」と回答した方が上回っています。

ピンチアウトで拡大できます

彼らは断熱性の悪い賃貸物件に住むと、『実家のほうがいい』という風になってしまう。オーナー様は60代、70代の方が多いから、暑さ寒さは我慢するもの、という考えの方も多いんですが、断熱をないがしろにした物件は入居者のメインである若い世代に嫌われてしまいます。実際のところ、築2001年以降の実家で過ごした方を対象に断熱性能について聞いたところ、「実家のほうがいい」45.9%、「今の賃貸住宅のほうがいい」25.8%とダブルスコアほどの差がありますから。

ピンチアウトで拡大できます

あとは、参考までにお伝えしておくと、2022年度のSUUMO掲載物件の中で「省エネ」や「ZEH」というワードが入っている賃貸物件は、それ以外の物件に比べ1.8倍も問い合わせ率が高いという結果が出ています。実際の問い合わせでも、目に見える効果が出ているんです。

| 「ZEH」「省エネ」文言ありの問い合わせ数倍率 | |

|---|---|

| 新築マンション | 1.6倍 |

| 新築一戸建て | 1.5倍 |

| 賃貸 | 1.8倍 |

Q:次の法改正でZEHが義務化されると思いますが、こうしたターニングポイントで消費者の省エネ意識も変わっていくという展望をもっておいたほうがいいでしょうか?

池本さん: 2030年にはZEH水準=最低水準になると決まっているわけですから、今から建てる賃貸物件をZEH水準未満で建てると2030年には法的には「既存不適格」とみなされる可能性があります。オーナー様に明確にお伝えしたいのは『今から賃貸物件を建てる場合は、なるべくZEH水準で建てましょう』ということです。

あと、オーナー様にとっては、賃料に転嫁できるかどうかも大事なポイントだと思います。省エネ性能表示制度ができたことで、性能の優れた物件の良さが目に見えやすくなるわけですから、オーナー様からしても、ようやく制度が追いついてきた、と実感されているのではないでしょうか。

4.既存の賃貸住宅はそのままでいい?改修する際の注意点は?

池本さん:2024年2月から、ようやく既存住宅向け省エネラベルの検討会議が始まります。既存住宅のラベルが発行されて、それが努力義務化もしくは義務化されるようになってから、ようやくヨーロッパと同じ土俵に立てる。本格的な浸透ということでいうと、そこからですね。

おそらく日本の既存住宅の半分弱くらいは、現存する設計図書で省エネ性能を確認できるのではないかと思っています。大手ハウスメーカーの場合は、新築時の設計に関するデータが残っていることが、ほとんどですから。

あと、昔は住宅金融公庫基準というのがありました。公庫融資によって建てられた住宅金融公庫物件は登記簿に記載されています。そのため、公庫の資料を確認すれば、大体どのくらいの性能であったか、新築と同じように評価が可能と考えています。

ただ、一方で何もデータが残っていない場合もあります。建築士法では一定の図書について15年間保存することが義務付けられていますが、逆にいえば30年前の図書というのは保存していなくても“止むなし”なんです。そういった物件が5割強はあると思われます。それに関しては現地に行って目視で確認していくしかないですね。給湯機の種類や窓の構造はわかりますが、難しいのは壁の裏側です。壁の裏側をどう確認するかは、極めて難易度が高い。

ヨーロッパではこの辺りは結構、大雑把なんです。壁をコンコンって叩いて、築年数や建築構造と照らし合わせて、空っぽだとかグラスウールが入っているようだ、とか。たとえば、イギリスの評価には「Assumed=~だろう」という言葉が使われています。あまりに古い物件はこのくらいのアバウトさがないと、新築と同じように省エネ性能を算出しようと思っても難しいんです。その辺りを日本でどうしていくか、我々も現実解として、どうすべきかを提案していくつもりです。

Q:ヨーロッパでは、等級の低い物件は賃貸禁止となっているんですよね?

池本さん:イギリスは2018年から7つある中の下2つのグレードは賃貸禁止、フランスはA~Gグレードあるうち、最も低いGグレードの中でも特に性能が悪いものは2023年から賃貸禁止、すべてのGグレードが2025年に禁止、その1つ上のFグレードも2028年から禁止が宣言されています。断熱改修をしていないと、そもそも賃貸事業が続けられないんですね。

日本と大きく違うのは、ヨーロッパでは入居者が入れ替わるタイミングで、家をいじるのが当たり前。その辺の住文化・商習慣の違いは大きいですね。毎年更新があり、大家が値上げを提示し、条件が噛み合わないと退居する、という感じです。日本ではあまり退居を良しとしない風潮がある分、家賃が上がりにくく、断熱化するタイミングがつかめない、ということも改修が進まない要因の一つだろうと思います。

ちなみに、2024年の補助金には、既存賃貸集合住宅を対象としたものがあります。従来型の給湯器をエコジョーズなどの効率のいい省エネ型給湯器に交換する工事で補助金を出すという制度です。従来型の給湯器と省エネ型給湯器の価格差が、補助金によりほぼ埋まります。給湯機は10~15年で交換すべき消耗品なので、交換のタイミングに合うなら、通常の給湯器ではなく、エコジョーズにしたほうが得。なるべく費用をかけずに物件としてのバリューを上げられるので、やらない手はないでしょう。この給湯機補助事業は賃貸物件のみが対象なので、賃貸経営のオーナー様は絶対に使うべき補助金といえますね。

また、2024年度の改修補助金でいうと、窓ガラスの断熱改修は予算額が増額され、これまで対象になっていなかった玄関ドアも窓と同時に改修することを条件に、補助金が出るようになりました。窓、ドア、給湯器は、今がまさに改修のチャンスです。

Q:これだけ光熱費が高いと、少々高くても省エネ物件に住みたいニーズもありそうですね。

池本さん:たとえば、一人暮らしの物件で樹脂窓のWサッシはなかなかないですが、それを導入することで実際に家賃の値上げが成功した事例もあります。断熱性能を上げて、適正な家賃を提示するのは当然のこと。性能が高い物件を作れば、家賃を上げていくことも可能だと思います。

池本さん:オーナー様には世の中の動向を知っていただいた上で、費用はかかるが、後々の家賃で回収できることを見込んで、先を見て賃貸住宅を建てていただければと思います。

ぜひ、ミサワホームのオーナー様が賃貸物件の省エネ性能をリードしていってほしいですね。

ミサワホームからのアドバイス

省エネ性能という新たな価値を提示することは、高い入居率の確保や安定した家賃収入につながります。今後、段階的に引き上げられる基準を見据えた賃貸住宅経営をしていく必要があります。

ミサワホームでは省エネ性能表示制度に関するご質問や、省エネ性能の高い賃貸住宅建築の設計・リフォームのご相談を受け付けております。お困りごとやお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

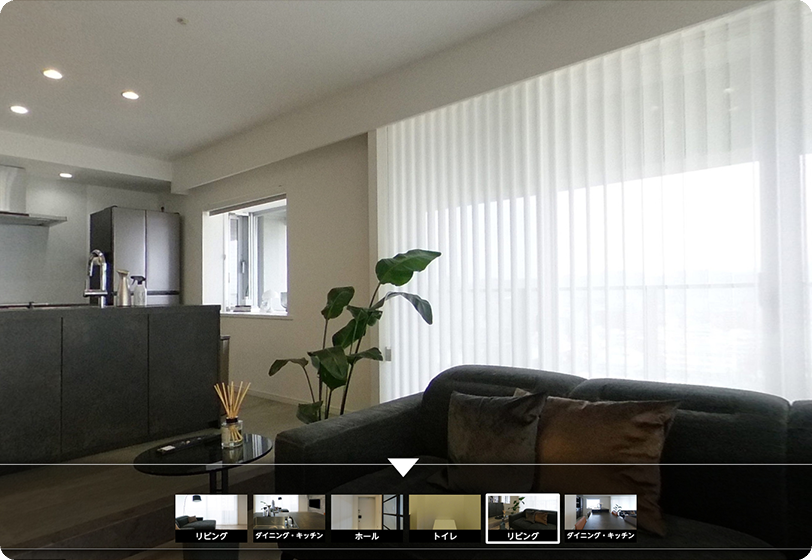

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。