知っておきたい賃貸経営の所得計算のしくみとポイント

収入が高くなるほど、税額が増加傾向。綿密な対策が必要

所得税改正のポイントは以下の4点となります。

- ● 基礎控除額が10万円引き上げ

- ● 給与所得控除額が10万円引き上げ

- ● 特定親族特別控除の創設

- ● 扶養親族等の所得要件の見直し

とりわけ賃貸経営に関する部分として、まずは基礎控除が重要です。従来は合計所得金額が2,500万円以下の場合は16万円~48万円の控除額であったのに対し、2025年以降は合計所得金額が2,350万円以下の場合58万円に所得に応じた措置法による加算額を加算した金額となります。なお、合計所得金額が2,350万円を超える場合に基礎控除額がゼロになります。

このように誰もが支払う消費税の増税と合わせて、所得税の増税も、所得が高額になるほど影響がでてくるので、より綿密に対策を行うことが必要になります。

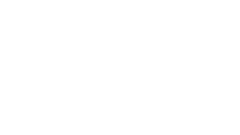

不動産所得は、家賃収入から必要経費を除いたもの

そしてこの所得に対して、累進課税が適用されるのが所得税となります。

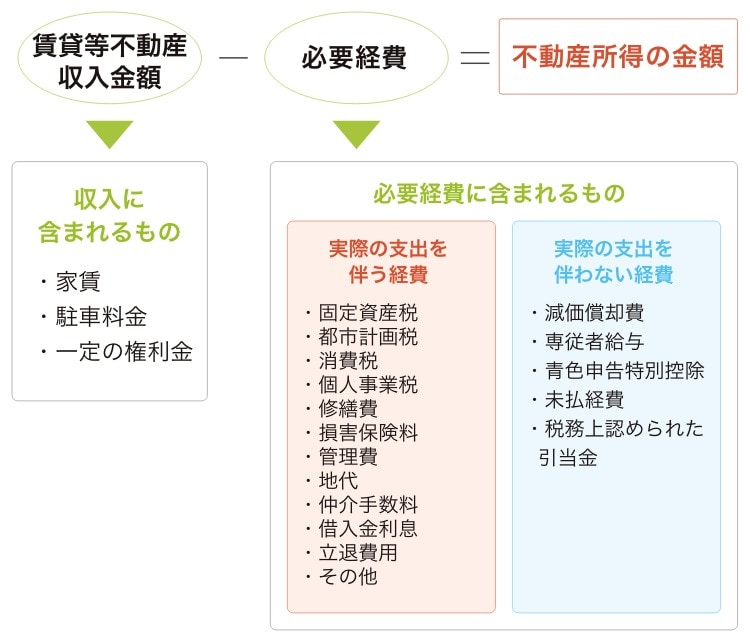

最も大切なのは経費を把握しておくこと

必要経費として計上できるものを知らずに確定申告してしまうと、節税対策ができていないので税負担は重いままになってしまいます。

この必要経費の判断は、なかなか難しいものがあり、所轄の税務署によっても判断が分かれるケースがあるので、税理士に相談することをお勧めしますが、どのような経費があるのかは、しっかりと把握しておくべきです。

減価償却費や不動産にまつわる税金、修繕費、借入金返済の金利分などは、明確に賃貸経営業務に関わるものなので判断は難しくありません。ただし一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費)となるものがあります。

例えば、接待交際費、地代家賃、水道光熱費、通信費などです。パソコンを購入したとして、それが仕事以外で使うこともあれば、その仕事に使う割合を出して計上する必要があります。

どこまでが経費となるか、ならないかの判断を税理士と相談することになります。

ピンチアウトで拡大できます

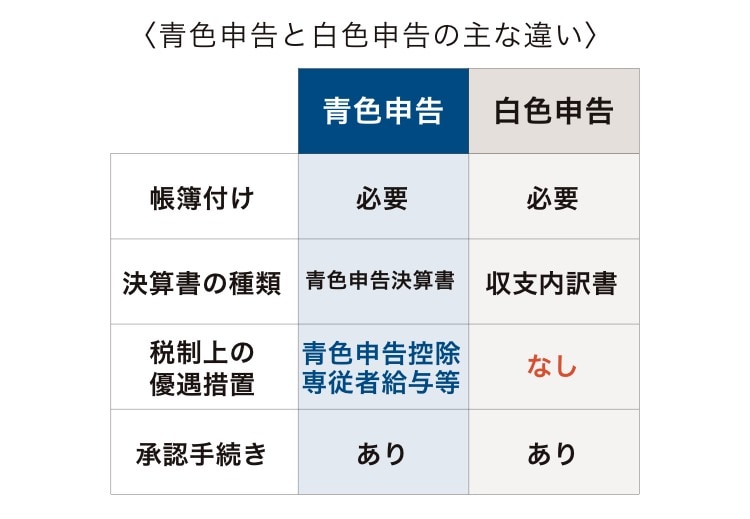

事業的規模の場合は青色申告で税制上の優遇が受けられる

青色申告には、さまざまな税制上の優遇措置がありますが、その中でも特筆すべきなのが、青色事業専従者給与です。生計を同一にする配偶者その他の親族へ給与を支払っていれば、所得分散もでき、さらにその給与分を経費として扱えます。

青色申告をするためには、その年の3月15日までに管轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。また、青色専従者給与の適用を受けるためにも事前に届け出が必要です。

具体的なメリットについて解説します。

※平成26年から白色申告者も帳簿付けが義務化されています

『青色申告』でここまで節税できる

所得分散を中心にそのメリットを知っておきましょう。

青色申告には特別控除や専従者給与などのメリットが

特別控除と専従者給与については、次項目に詳しく説明を掲載しますが、その他さまざまな特典があります。

例えば不動産所得が赤字になった場合、3年間であれば赤字分を繰り越し、黒字になった年にその課税所得から繰り越した赤字分を差し引く繰越控除を受けられること。30万円未満の資産であれば、減価償却を業務の用に供される期間の費用として配分せず取得した年に全額経費(年間300万円限度)にすることが可能になる特例などがあります。

特別控除所得税計算に大きな影響が

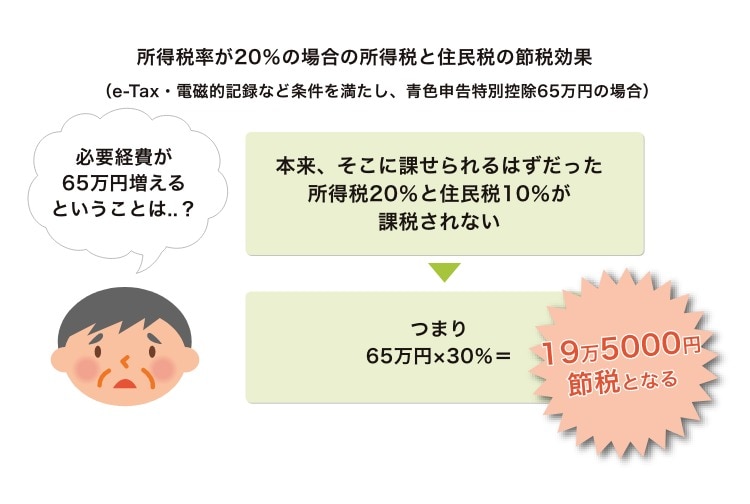

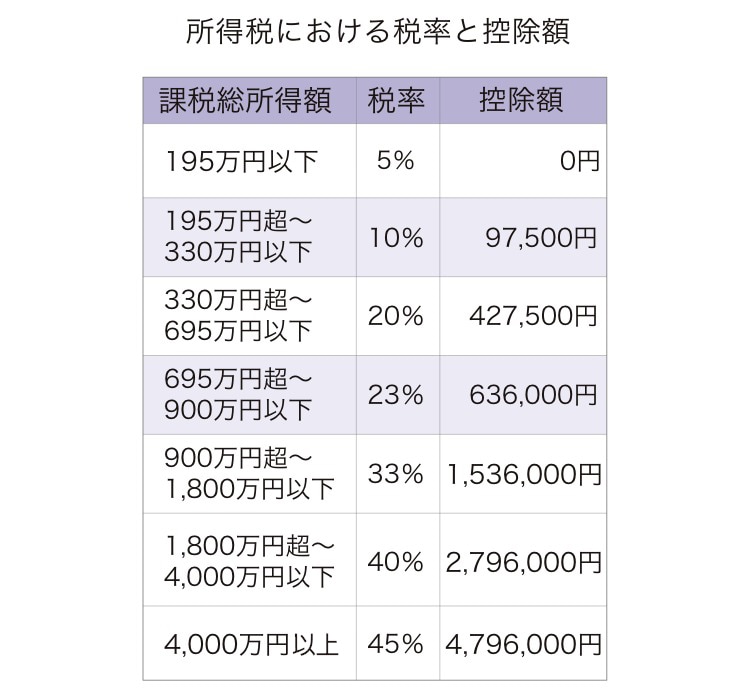

所得税は累進課税ですから、例えば所得が330万円を超え、695万円以下の場合は、所得税率20%になります。この場合、65万円の特別控除が適用されると、下記図のように20万円近い節税が可能になります。

また65万円の控除があることで所得額が累進課税の分類で一段低くなるケースもあり、税率も低くなります。

青色申告で所得分散を可能にする専従者給与

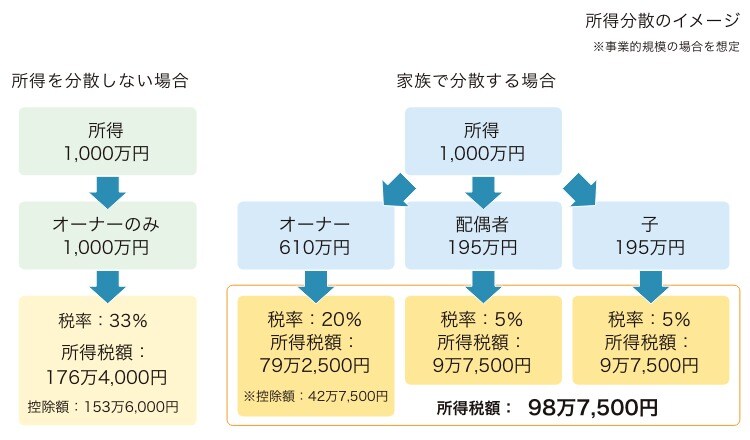

これにより所得の分散効果を期待することができます。所得税は累進課税で、所得が増えれば増えるほど負担する税も増加していきます。その所得を親族に分散することで節税につなげるのです。

例えば所得が1000万円ある場合、所得税率は33%になりますが、これを妻と子に195万円ずつ分散すると、オーナーさまは610万円の所得で20%の所得税率、妻と子はそれぞれ5%の所得税率になります。税額にすると77万円ほどの節税となる計算です。

また専従者給与を受ける配偶者や子に、他に収入がない場合は、年間160万円ほどまでは税金がかかりませんから、その枠を利用する方法もあります。

メリットの大きい所得分散を考える際は、税務上の複雑な計算が必要になります。税理士などの専門家に相談した上で、どの程度分散しておけばメリットになるのかを検討しましょう。

配偶者控除とのバランスを考えて分散する

ただし税制改正により、高額所得者の場合は、配偶者控除が受けられなくなっていますので、青色事業専従者給与の節税メリットが大きくなっています。もしまだこの制度を採用していない場合は、前向きに検討することをお勧めします。

一括借上げの場合は、注意が必要

特に一括借上げの場合は、建物の清掃などを業者が行うケースが多いので、専従者の仕事があまりないと判断されることもあります。

この点についても、所轄の税務署などで見解が異なる場合がありますので、税理士に相談しましょう。

事業規模により法人化にメリットが

メリット、デメリットをしっかりと把握して検討しましょう。

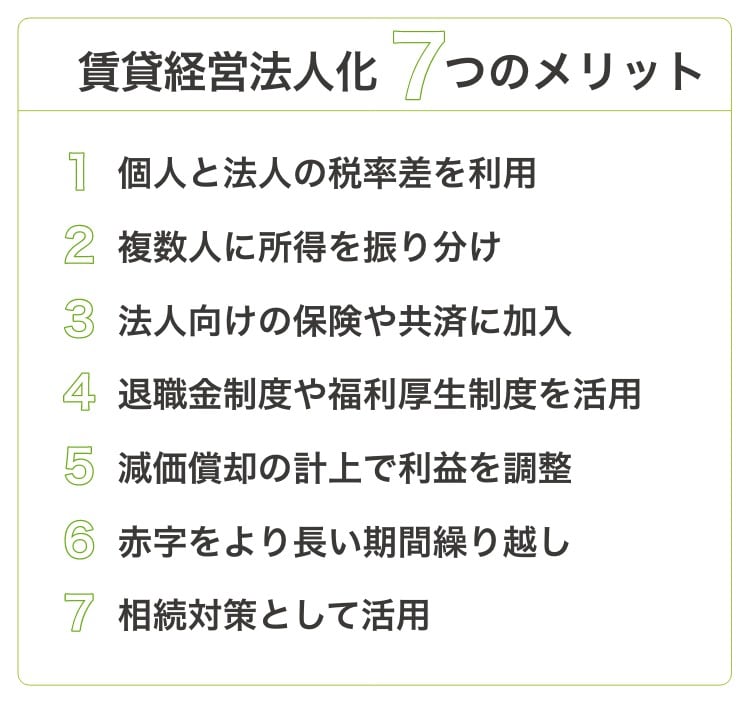

法人化するメリットはどのようなものがあるのか

「建物の所有者が法人」なのが建物所有会社です。賃料等の収入はすべて会社の収入となります。この会社の役員としてオーナーさまや、その親族が給与・報酬を得るという仕組みになります。 メリットを下の表にまとめました。大きく分けて7つメリットがあります。やはり最も大きなメリットは、個人所得と法人所得の税率の差を利用すること、また所得を家族で分散することによる節税効果です。この2つは次ページで詳しく解説します。 一般的にこの2つがメリットとしてあげられますが、他にも経費の範囲が広くなることや、法人向けの保険や共済に入れること、退職金制度や福利厚生の活用、減価償却の計上で利益を調整できる法人税では任意償却などのメリットもあります。 ただし賃貸経営の法人化には、登記を行う上でのさまざまな準備やデメリットが発生するケースもあるので、より慎重に計画する必要があります。 その上でメリットが大きいと判断できる場合にはプロに相談しながら検討しましょう。

法人化するメリットはどれほどの事業規模か

経費を除いた所得で1000万円を超えたあたりから検討することをおすすめします。

また事業規模だけでなく、親族の人数などでも法人化のメリットは大きく変わってきます。

つまり法人化した方が節税メリットがあるのか、現状のままでよいのかは、ケースバイケース。

どの程度の事業規模(課税所得)があり、どの程度の所得分散をするかで効果は変わってきますので、長期の計画を立てて判断することが大切です。

個人所得と法人所得の税率の差を利用する

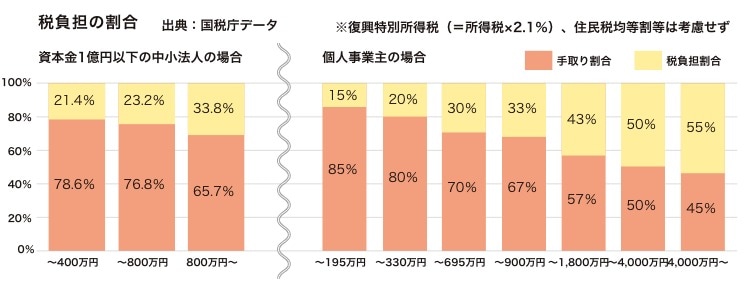

日本では法人税も累進課税ですが、個人の最高税率に比べると、実は低く設定されています。

例えば所得に合わせて企業が支払う主な税金(法人税・法人住民税・法人事業税)の負担割合である実効税率は、比較的利益が出ている中小企業でも30%を少し超える程度です。

この差を利用することで、最終的な納税額を減らすことが可能になります。法人に内部留保という形で資産を保存し、後から税率の低い退職金などで手元に戻すことも可能になります。

親族を役員にして給与を支給することで給与所得控除を利用できる

給与所得を他の会社から受け取っていない人を社員にすれば、個人としての給与所得控除も適用できるため、さらに税額を抑えることも可能です。

必要経費の範囲が個人事業より広くなる

法人の場合は、賃貸経営に直接関わる経費に加えて、不動産の取得費用、事業拡大のための不動産物件の視察出張、役員の生命保険料なども必要経費として認められています。

また福利厚生費や交際費なども個人より経費の範囲が広くなります。このように必要経費の範囲が広くなることで、結果的に所得を抑えることにつながります。

法人化により相続時にもメリットがある

また個人所有の賃貸住宅を複数の相続人に相続する場合、遺産分割において争いが起こるケースがありますが、法人にしておけば、相続資産は株式として相続することができ、収入を相続人で分けることができます。また、法人設立時に株主を相続人にしておくことで、相続時の不動産登記における面倒な手続きなども必要がなくなります。

デメリットもあります。専門家に相談しましょう

また法人の設立や経営には、専門的な知識も必要です。法人化を行う際は事前にデメリットも考慮したうえで、詳しい専門家をパートナーに加え、検討するとよいでしょう。

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

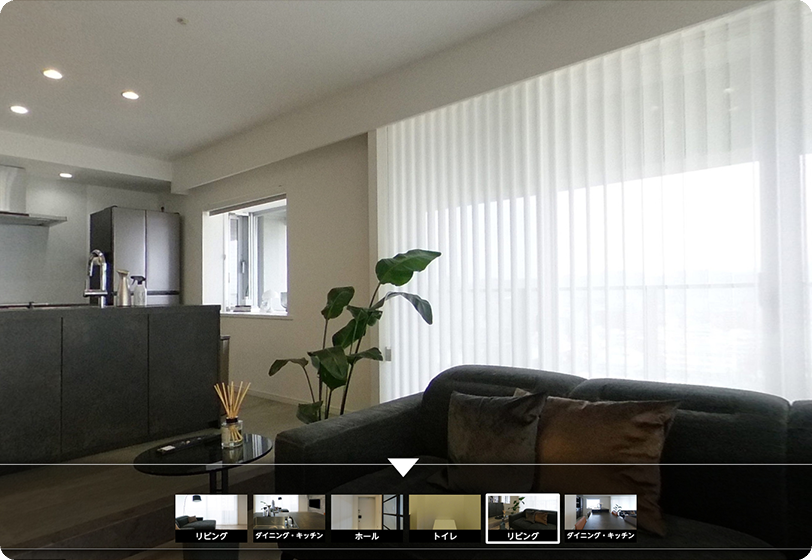

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。