そこで今回は、高齢者向け住宅をはじめとする 医療・介護・福祉事業での土地活用について特集します。

賃貸住宅のマーケットの変化で、

注目されている医療・介護・福祉のための土地活用

超高齢社会の中、様々な社会問題を解決するために

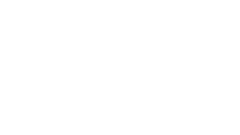

国が推進する「地域包括ケアシステム」

超高齢化社会の対応策として日本政府が推進しているのが、「地域包括ケアシステム」。重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される社会システムです。そしてこのシステムで中心となるのが「住まい」です。

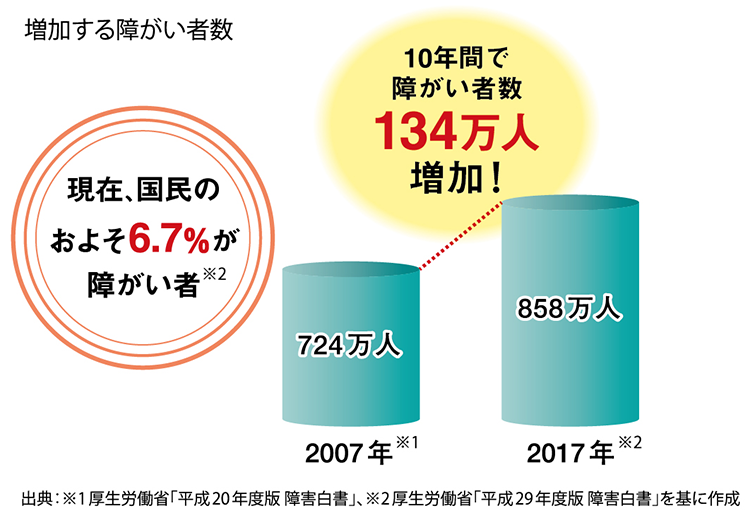

要介護状態になっても在宅医療や介護サービスが受けやすく、自分らしく安心して暮らせる環境整備のために、高齢者向け住宅が必要とされています。また障がい福祉の分野でも、障がい者が住み慣れた地域での生活が実現できる環境整備が求められていて、グループホーム整備の需要が急速に高まっています。

これらの課題は運営事業者だけでなく、地域が一体となって解決する必要があり、そのためには、土地所有者の協力も不可欠な状況です。

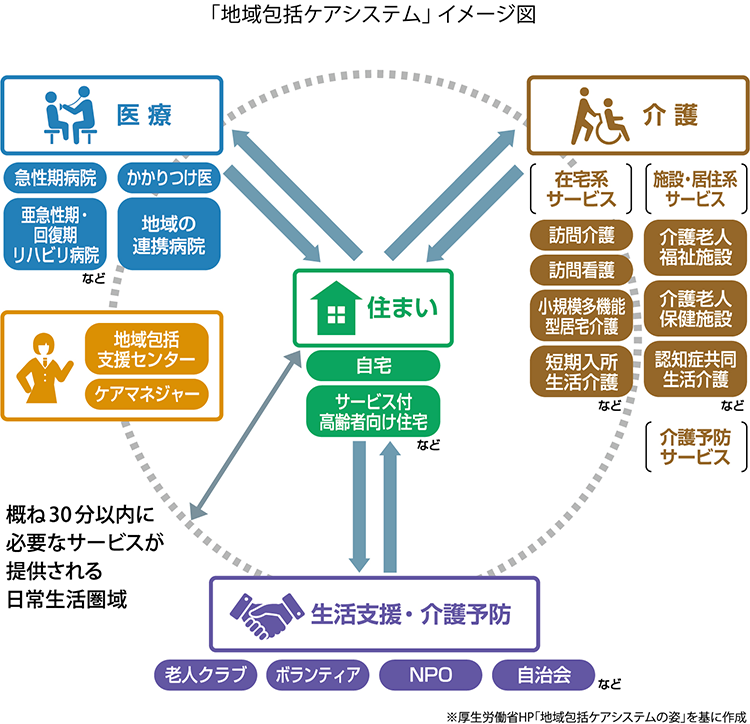

超高齢社会によるマーケットの変化

さらに少子化による人口減という問題もあり、これからの賃貸住宅経営は、中心となるターゲットを慎重に検討したうえで進める必要があります。従来の入居者をターゲットとするならば、厳しい差別化競争を勝ち抜く戦略が必要です。

一方、ボリュームゾーンである65歳以上を対象としたマーケットを見据えた戦略も選択肢のひとつとなっています。今、高齢者向け住宅をはじめとする医療介護系施設での土地活用が注目されているのも、そんな日本の未来を見据えてのことだと言えるでしょう。賃貸住宅の入居者でも単身やファミリー、社会人や学生などで必要な形態が違うように、医療介護系施設の活用にも様々な方向性があります。

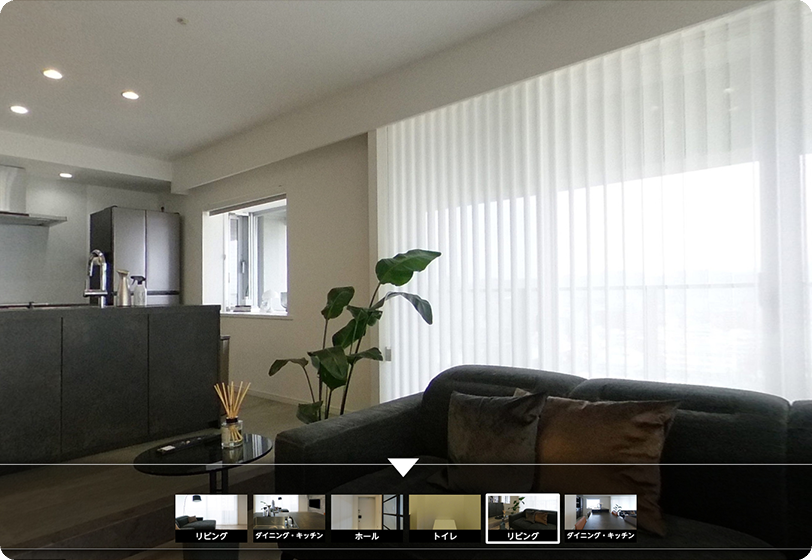

ピンチアウトで拡大できます

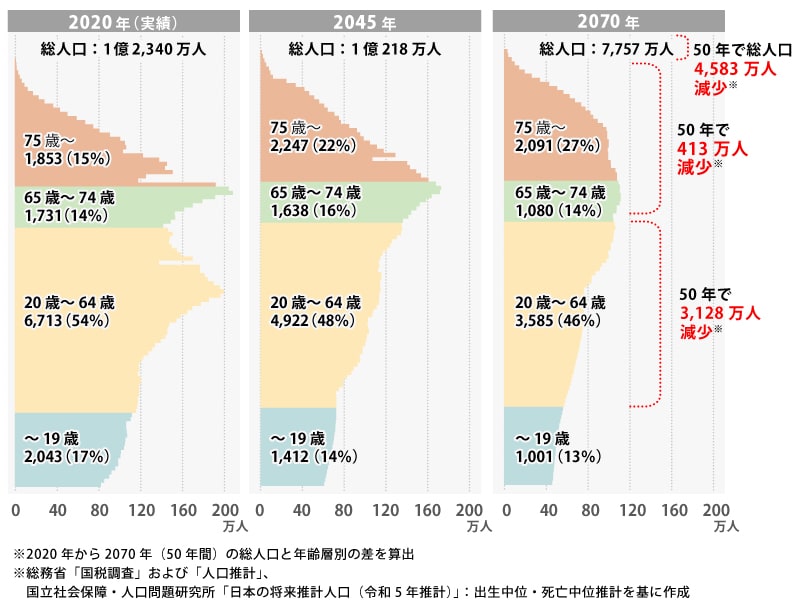

求められる3つの土地活用分野

土地所有者と運営事業者を結びつけるミサワホーム

こうした背景から所有している土地を、医療・介護・福祉事業として活用したいという土地所有者は年々増加しています。将来を見据えた選択により、所有地の活用で社会や地域への貢献を実現されています。ミサワホームでは30年以上にわたる介護事業直営実績をもとに、様々な運営事業者との情報ネットワークを構築。数多くのマッチングを手がけています。所有地を社会のための活かしたいとお考えの時は、まずはお気軽にご相談ください。

高齢者向け住宅での土地活用

そのための土地活用のヒントをご紹介します。

まだまだ不足している高齢者向け住宅

高齢者向け住宅といっても様々な形態があります。

代表的なのは、介護サービスが包括的に提供される「介護付き有料老人ホーム」、介護サービスが外部から提供される「住宅型有料老人ホーム」、より入居者の自由度が高い「サービス付き高齢者向け住宅」の3つです。それぞれに必要なノウハウ、立地条件などが違いますから、所有地がこのような活用に向いているのか、プロによる調査を受けることをお勧めします。

有料老人ホームは、行政の総量規制がポイント

認知症グループホームもその対象となっています。開設後の過当競争を避けることで、安定した事業継続を促し、高齢者の生活を守る目的もあります。また、サービス付き高齢者向け住宅については、2025年度まで整備費用に補助金が受けられる制度があります。

運営事業者とのマッチング、行政手続きなど、ミサワホームには多くのノウハウがありますので、まずはご相談下さい。

差別化が求められるサービス付き高齢者向け住宅

しかし、入居者ニーズを正しく捉えないまま事業参画し、あえなく撤退するケースも見受けられます。今求められているのは、サービス付き高齢者向け住宅の差別化だと考えます。一般的に賃貸住宅が様々な入居者ターゲットに合わせた計画を行なっているように、サービス付き高齢者向け賃貸住宅も入居者ニーズによって、サービスに違いを出していく必要があります。

例えば、透析医療が必要な高齢者に特化し、医療機関と一体となったサービスを行なえる住宅や、ご自宅へ戻れるように医療サービスを受けられる「在宅復帰型」の住宅など、サービスの内容に特化した物件は、実際に人気となっています。ミサワホームでは、サービス付き高齢者向け住宅の差別化に対するノウハウも多くあり、運営事業者とのマッチングの際にコンサルティングも行なっています。

医療対応細分化の「メディケアホーム」

自立から要介護まで支えるサービス付き高齢者向け住宅 「BLANJR札幌」

今後、需要が増加するホスピス型住宅

がん末期・難病専門の「在宅ホスピス南柏」

土地所有者が建築して一括貸しが主流

医療施設での土地活用

その建築用地として活用できる土地が求められています。

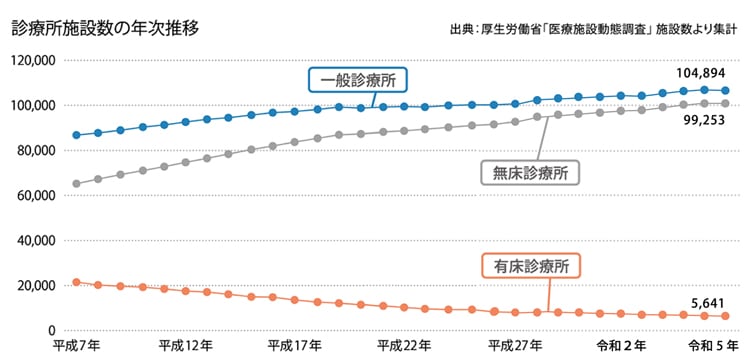

行政の地域医療振興策による診療所の変化

また、一戸建の診療所に加え、複数の診療所と薬局が入居するクリニックビルや、一戸建の診療所が集積するクリニックビレッジなどの医療拠点の形態が注目されています。こうした施設は、診療科目間の連携や医療機関の運営効率向上につながることから、今後の地域医療の重要な選択肢となる可能性があります。

医療施設に多くの実績を持つミサワホーム

周辺の競合医院の有無、ニーズの有無、どのような診療内容が周辺に足りないかなどを調査して、医療法人とベストなマッチングをしていきます。土地の活かし方としては、医療機関が求める建物を土地所有者が自ら建築して貸すオーダーリース方式や、土地を貸し、医療機関が建築する方式など、土地所有者や医療機関の要望によって柔軟に対応が可能です。

複数の診療所が入居した「メディカルコミュニティ砧」

クリニック「きとう小児科」

障がい者グループホームでの土地活用

全国的に不足しています。

地域生活への移行を支える障がい者グループホーム

この背景には、障がい者の高齢化・重度化や、地域の受け入れ体制の整備不足といった課題が指摘されています。こうした状況を踏まえ、国は第7期障害福祉計画(令和6年度~令和8年度)において、施設入所者の5%以上削減を新たな目標としました。

各自治体でも地域生活移行に向けた取り組みが進められています。例えば、鎌倉市では令和4年度末時点で102人の入所者がおり、令和8年度末までに7人(6%)以上の地域移行を目標としています。一方、福山市では令和元年度末の入所者355人のうち、令和5年度末までに22人(6.2%)の地域移行を計画していましたが、実際には3人(0.8%)にとどまりました。

このように、国の方針に沿って障がい者グループホームの整備が進められているものの、現状では地域移行の進捗には地域差があり、さらなる受け入れ体制の強化が求められています。今後、障がい者が地域で安心して生活できるよう、グループホームの整備と支援策の充実がますます重要となるでしょう。

調整区域でも建築できるなど様々なメリットが

また、通常建築が困難な調整区域でも建築許可を出している自治体も多いため、賃貸経営が難しい立地条件でも、土地活用の可能性があります。また、スプリンクラーの設置が義務化されたことにより、古い建物からの移転も多くなり、新築のニーズはますます高まっています。

ミサワホームでは、障がい者向けグループホームの建築推進に力を入れており、事業者とのマッチングだけでなく、行政との調整等も行っておりますので、ご興味のある方は、ぜひご相談下さい。

千葉県市川市・障がい者グループホーム

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。

ラウンジメニュー

ラウンジメニュー

住まいづくりが初めての方でも、基礎からしっかり学べるコンテンツが充実。

会員登録をすると、さらに魅力的な動画や記事、あなたにマッチする情報、特典などもお届けします。

-

住まいづくり

- 住まいの基本を動画で学ぶ

- まずは動画からスタート。楽しみながらこれからの住まいづくりを学べます。

-

杏と学ぼう

あしたの住まいこれからの住まいづくりの重要ポイントを対談方式で杏さんといっしょに学べます。

-

新しい時代の

住まいづくりあなたが知りたい"住まいづくりの新しいあたりまえ"について、気軽に学べます。

-

MISAWA TV

オーナーの感動的な実話から、CM、新商品・技術紹介など幅広いジャンルを楽しめます。

-

資産活用これからの

賃貸住宅経営ショートドラマで「これからの賃貸住宅経営」のノウハウを楽しく学ぶことができます。

-

住まいづくり

- ミサワホームの住まいを見学

- 建築実例や展示場バーチャル体験で、住まいのイメージをふくらませましょう。

-

建築実例

オーナーさまが建てた家を写真や動画でご紹介。

「HOME LOUNGE」限定の実例も掲載。 -

住宅展示場

MISAWA

VR体験住宅展示場を訪れたように、360°見回しながら一棟まるごとバーチャル体験できます。

-

MISAWA

DIGITAL

MUSEUMミサワデジタル

ミュージアム美術館のようにゆったりご覧いただける「デジタルカタログ」をご用意しています。

-

住まいづくり

- 読んで深める住宅の知識

- 住まいづくりのポイントやノウハウをマンガや記事でわかりやすく解説します。

-

意外と知らない

「住まいづくりの基本と常識」マンガなどを使って、わかりやすくアドバイス。住まいづくりを成功へと導きます。

-

住まいづくり

- あなた専用の情報ラウンジ

- お一人ひとりに必要な情報をお届けする、プライベートなラウンジです。

-

お近くのミサワホーム/イベント案内

お客さまのお近くの住宅展示場や開催予定のイベントをご案内します。