その主流が借上社宅や寮などの、いわゆる給与住宅です。時代が求める社宅・寮の「今」をリポートします。

人材確保のために、今注目されている社宅と寮

社宅と寮のニーズについてプロにお聞きしました

「私どもタイセイ・ハウジーは、社宅や寮を保有したいという企業の社宅管理を代行するサービスを行なっています。現在約 900社超の企業で、約11万戸の社宅を管理しています。中でも多いのが転勤の方のための社宅です」。

その他のニーズとしては、福利厚生の一環として人材確保のために社宅や寮を用意するというものもあります。

「今、どの業界も人材の確保が難しくなっています。社宅などの住宅を福利厚生で用意している企業は、人材確保の面では大きなアドバンテージになります。また地方都市などでの人材確保も難しく、別の都市から人材を募集する場合も住宅が必要になります」。

「私たちの仕事は、そのような日本全国で社宅や寮を求めている企業に代わって、質の高い賃貸住宅を探し、賃貸契約を結び、月々の家賃の支払いまで代行することにあります。近年、社宅の多くは自社所有ではなく借上社宅が主流です。いわば、賃貸住宅を経営されているオーナーさまと、企業の橋渡し的な仕事と言えるでしょう」と社宅代行課の大澤さま。さらに詳しく社宅について、ひも解いてみましょう。

法人営業部 営業推進課

鈴木 健生様(左)大澤 良介様(右)

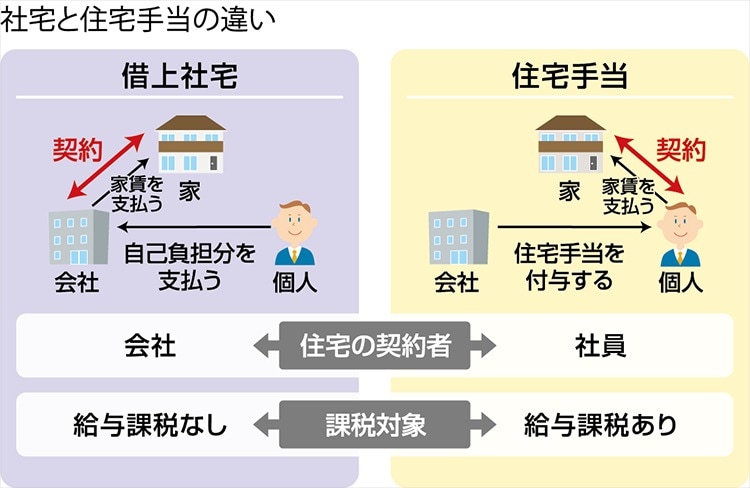

住宅手当と借上社宅。その違いがポイント

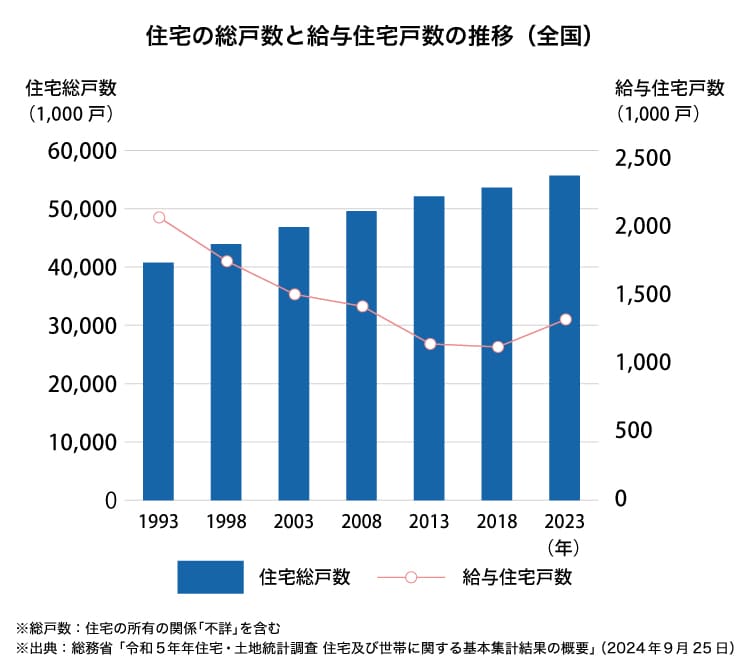

しかし、近年の傾向として住宅手当に関しては減少傾向にあり、借上社宅は増加している印象があります。この理由のひとつに税制面があげられます。

住宅手当に関しては給与と同じように給与所得の対象になりますが、社宅の場合は一定の自己負担があれば給与として課税されません。つまり社員側にとっては「手取額」が多くなるケースがあり、メリットが大きくなるのです。このような理由から、今後は借上社宅の需要が増加していくと予想されます。

自社所有から借上げへ社宅の運営がシフト

「社宅を所有するとさまざまな管理の手間が増えます。メンテナンスコストも必要ですし、固定資産税なども発生します。何より建物が老朽化したり、設備が古くなってしまうと社員の満足度が下がってしまうので、福利厚生としてのメリットも少なくなってしまいます。そのような要素もあり、借上社宅を採用している企業が増えています。また事業所などを全国展開している企業では、さまざまなエリアで社宅を確保する必要があり、社員の移動も流動的なので、借上社宅の方が企業にとってもメリットが大きいと言えます」というのが社宅代行課の鈴木さまの見解です。

良質な賃貸住宅を社宅として貸すために

いま経営されている賃貸住宅でも、これから検討をされる土地活用でも、周辺に社宅としてのニーズがあるかどうかを検討するべきでしょう。

そのためにはやはりプロのアドバイスが必要です。ミサワホームでも法人需要については情報を収集していますし、タイセイ・ハウジーさまのようなプロとも協力し合いながら進めています。まずはご相談ください。

そのメリットと成功のポイントをご紹介します

社宅・寮の土地活用メリットとポイント

リスクの少なさが社宅契約のメリット

また企業と契約することで、入居者の審査などの手間が省けるケースも多くあります。

転勤が多い企業の社宅ニーズが多い

さらに地方で新しい工場をつくるなど、大きなプロジェクトの際も、社宅のニーズが高まります」と大澤さま。人も仕事も全国展開するケースが多くなった現在、住まいの受け皿が必要になっているのです。

単身から家族ごとの赴任も増えている

単身向けに比べると物件の量も少ないし、設備が充実した物件は社宅としてのニーズが高くなるといえるでしょう。

役員クラスの社宅などハイクラスの物件にニーズも

ミサワホームの実例でも、設備を充実させたハイグレードな戸建貸家が法人契約となったケースも多くあります。まずはどのようなニーズがあるかを検討してみましょう。

住宅の性能や設備にこだわるケースは多い

さらに光熱費を抑えながら快適に暮らすことができる断熱性も大切な要素のひとつでしょう。この点でもミサワホームの賃貸住宅は有利だと考えます。

一棟社宅借上げは減少。個別の契約が主流

さらにこのリスクを企業側も望まない傾向があるということです。自社の社宅のせいで個人に大きな損害を与えることは、現在の社会通念上避けたいと考える企業が多いのです。例えば40室の賃貸住宅があり、そのうち10室を一社で借上げるということは多くあります。リスクも分散できるため、オーナーさまにもこのような契約をお勧めしています」と鈴木さま。

ひとつの賃貸住宅に、複数企業の社宅が入っていることも珍しいことではないそうです。オーナーさまにとっても、経営リスクを軽減できる一室ごとの社宅契約はメリットがあるといえるでしょう。

社宅管理会社とのマッチングもポイント

しかしきちんとアピールすることも必要です。ミサワホームでは、さまざまな入居者にアピールする方法のノウハウがあります。社宅管理会社などとのマッチングもお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。

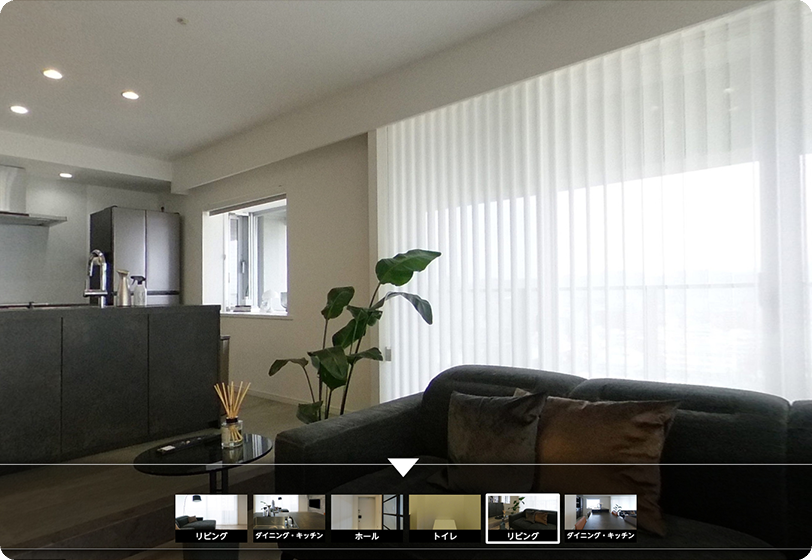

社宅・寮の建築実例

食堂から大浴場、サウナも完備した 名門陸上競技部の学生寮

そして多くのハウスメーカーの中から、耐久性に優れた建物が建築でき、かつ大学陸上競技部からのさまざまな要望に柔軟に対応できるということで、ミサワホームが選ばれました。50帖を超える食堂や広々とした大浴場、マッサージルームやトレーニングルームなど、一般の寮にはない設備を備えています。

このような要望に応えることができるのもミサワホームの大きな特徴のひとつです。

シェアハウスタイプの アットホームな学生寮

さらに将来、学生が減って学生寮のニーズがなくなった時には、高齢者向けのグループホームとして転用できるように考えられた間取りになっています。まさに今後のニーズを見据えた賢い賃貸経営といえるでしょう。

地方の医療拠点が人材確保のために 用意した職員寮

こだわたったポイントは快適性。冬の寒さが厳しい土地ですから、できるだけ暖かい建物を、と考えてミサワホームに決められたそうです。女性職員が多いこともあり、入り口はオートロックにして、部屋の鍵もカードキーを採用、安全面にこだわりました。

その快適性は、入居されている職員に大好評で、部屋へ遊びにくる他の職員がうらやましがるほどだそうです。地方医療を支えるためにも、必要不可欠な寮であったといえます。

横浜山手の高台に建つ 超高級外国人向け戸建貸家

欧米人の好みに合うように、外観は高級感を重視し、室内は機能性を重視。洗面所は収納量を多くし、さらにキッチンも広く、七面鳥もまるごと焼けるサイズのオーブンなども採用しました。周辺の賃貸ニーズとは異なる賃貸住宅を建てることで、まったく新しいニーズを作り出した事例でした。

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。