睡眠時間の短い日本人が抱える問題

――よくある睡眠の悩みや相談、日本人の睡眠状況を教えてください。

友野さん:日本人の多くは「睡眠時間が足りない」「熟睡感が得られない」といった悩みを抱えています。実際に日本人の平均睡眠時間は諸外国と比べて短い傾向にあり、多くの人が忙しい日常生活の中で十分な睡眠を確保できていないのが現状なんです。そもそも日本人の文化として、潜在的に「眠る時間がもったいない」と感じたり、「無生産」「無駄」「怠け」といった考えを根強くもっているので、眠りに対するイメージがネガティブであることが大きいです。そのうえで、真面目で勤勉な人が多いため、必要以上に就業時間が長かったり、我慢を重ねてストレス過多になっていたり、アウトソーシングすることが苦手だったりします。「やらなくてはいけないこと」「やりたいこと」「やるべきこと」が常に山積みで時間が足りず、そうすると削る時間のプライオリティとして睡眠時間が削られるわけです。また、「眠ること」に対する正しい知識が不足していることも一つの要因として考えられます。良質な睡眠はさまざまなメリットをもたらし、睡眠不足には多くのデメリットがあります。心身ともに健やかでいるために、もっと睡眠のことを考えてほしいですね。

――良質な睡眠が私たちに与える影響について教えてください。逆に睡眠不足が引き起こす問題もお願いします。

友野さん:まず良質な睡眠がもたらすメリットですが、「心身の健康維持」「日中のパフォーマンス向上」「成績向上」「美容のブラッシュアップ」の4つが挙げられます。しっかりとした睡眠をとることで、心身の健康が保たれ、仕事や勉強、家事や趣味など、あらゆることで日中のパフォーマンスが向上します。結果、ビジネスでも勉強でも良い成績につながるはずです。また、肌の状態が良くなるなど美容面でも大きなメリットがあります。

一方、睡眠不足は心身に多くの悪影響を及ぼします。例えば、肥満や心身の病気のリスクが高まり、日中のパフォーマンスは低下します。眠気混じりで作業を行うと、うっかりミスにつながってしまうのではないでしょうか。これでは仕事でも勉強でも良い成果を上げることは難しいですよね。持久力や瞬発力にも影響にして、運動機能の低下も考えられます。これらのデメリットは生活の質を大きく低下させる要因となりますので、誰もが避けたいと思われるのではないでしょうか。

睡眠五感のアプローチで眠りの質を高める

――友野さんの記事で“睡眠五感”というワードが上がっていました。詳しく教えてください。

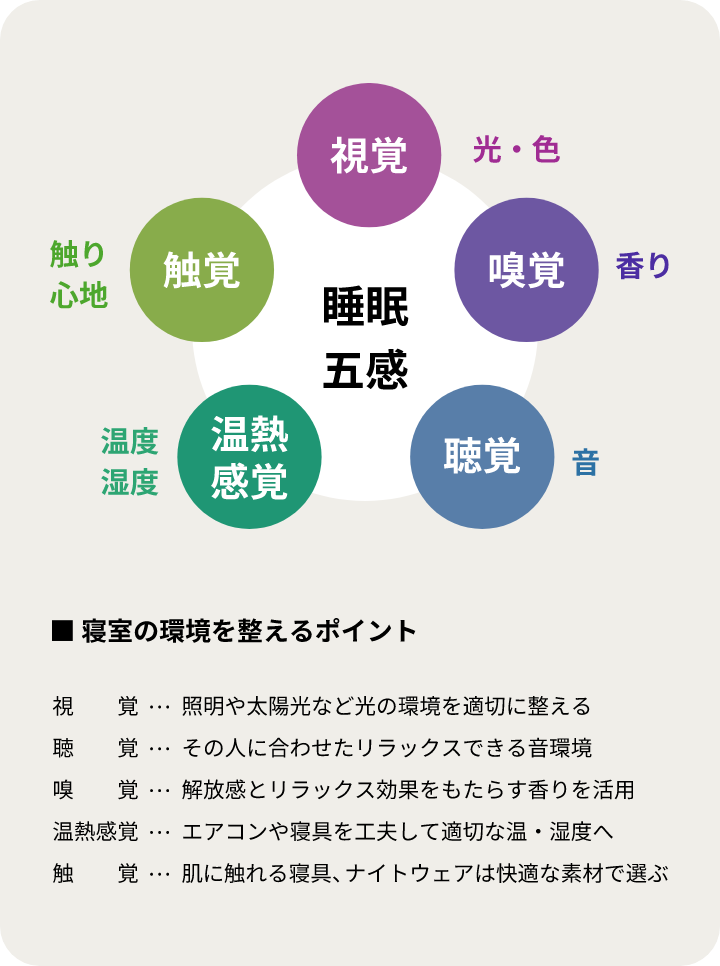

友野さん:ぐっすり眠るための基本性能には、私たちの五感が深く関わっています。視覚、聴覚、温熱感覚、触覚、嗅覚という5つのセンサーひとつひとつの感覚にアプローチすることで、「ストンと眠って朝まで熟睡」のシナリオができ上がります。私はこれらのセンサー5つを「睡眠五感」と呼んでいます。

1つずつ簡単にご説明します。まず「視覚」は、睡眠のリズムや質に直接的な影響を与えます。特に夜間の光の管理が重要で、就寝前はもちろん、就寝中も適切な光環境を整えることでスムーズな睡眠を促すことができます。

「聴覚」もまた睡眠に大きな影響を与えます。静かな環境は深い眠りをサポートし、騒音は睡眠を妨げるため、音環境を整えることが重要です。人によっては適切に音楽を流したり、生活音の管理や環境音への対策をするといったことも、睡眠の質を上げるために大切なポイントです。

就寝時は無音が理想的ですが、音楽などを流す場合は、必ず就寝後1時間でオフになるようタイマーをセットしてください。

次に「嗅覚」ですが、例えば煙臭くなると「逃げなきゃ」と直感的に思うなど、生命維持に直結した感覚なんです。それぐらい強いインパクトがあるので、解放感とリラックス効果をもたらす香りを活用することで、入眠を促進する役割を果たしてくれます。心地よさを感じたり、不安感を緩和したりする作用により、心身がリラックスしやすくなるでしょう。

一般的は五感では「味覚」になりますが、睡眠五感は「温熱感覚」になります。四季により温・湿度が顕著に変化する日本では、寝室空間における温・湿度管理は非常に重要で、そのためにエアコンや寝具の使い方を工夫して、最適な寝室の環境を作り上げることをおすすめしています。

最後に「触覚」です。触覚は、眠るときに直接影響を受ける感覚です。とにかく寝ている間はいかにリラックスできるかが重要なので、肌に触れる寝具やパジャマの素材が快適であることは、快眠を得るためにデリケートに考えたいポイントといえます。

快適な睡眠環境を作るための色・光・音

――視覚の観点から、快適な睡眠環境づくりのために寝室・寝具の色選びや光の取り入れ方で工夫する点は何でしょう?

友野さん:パソコンやスマートフォンなどから発せられるブルーライトは、脳内の生体時計に悪影響を与え、メラトニンの分泌を低下させます。これにより、寝付きにくくなったり、睡眠を維持しにくくなったりします。したがって、就寝30分から1時間前にはパソコンやスマートフォンを使わないようにすることが大切です。また、就寝前に照明を暖色系のやや暗めのものに切り替えることで、脳に眠る準備を促す信号を送ることができます。調光可能な照明やアロマキャンドルを利用するのも効果的です。

夜間の光環境も重要で、就寝中の光が身体や精神に影響を与えることが研究で明らかになっています。たとえば、夜間に5ルクス以上の光があると、うつ症状の発症率が2倍になるという報告があります。就寝中は完全な暗闇が理想的ですが、暗闇が不安な場合は、間接照明を低い位置に設置することで対処できます。

朝は太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、身体のリズムが整います。遮光カーテンを使用している場合は、夜明けとともに少しカーテンを開けて光が入るようにするか、光で目覚めを促す目覚まし時計を使用するのがおすすめです。

このように、視覚の観点からの工夫により、快適な睡眠環境を整えることができます。

――聴覚の観点から、寝室の静けさを保つために音対策として気をつけるべき点は何でしょうか?

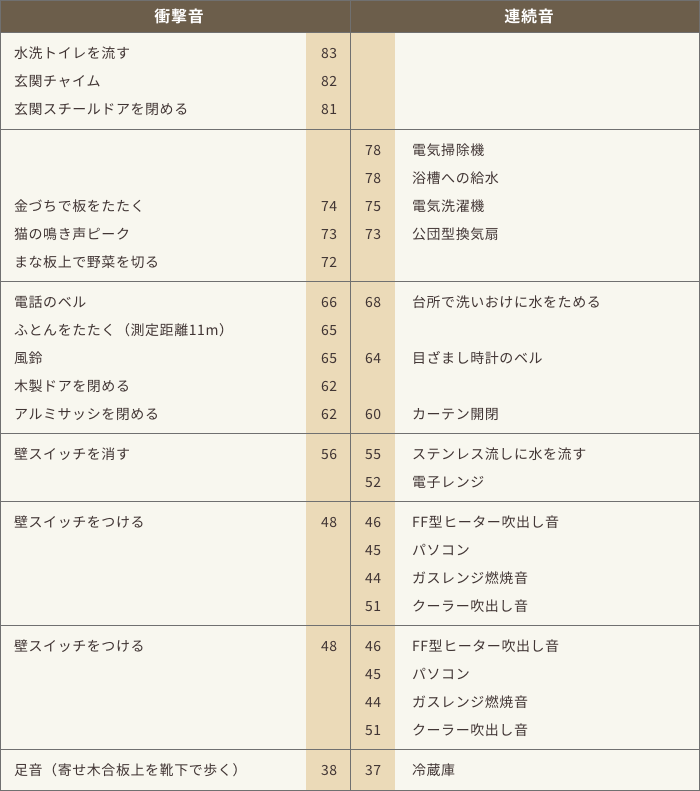

友野さん:生活騒音は安眠を妨げる大きな要因となります。特に、45デシベル以上の音は睡眠中に覚醒反応を引き起こし、入眠潜時の延長や覚醒・浅い眠りの増加など、睡眠に悪影響を与えます。電気のスイッチを入れる音でも既に48デシベル、消す場合は45デシベルとされており、就寝中は図書館並みの静けさが求められます。

高齢者は若年者よりも聴力が劣るものの、深い睡眠が減少し、中途覚醒が増えるため、わずかな音にも反応しやすくなります。また、間欠的な騒音は連続的な騒音よりも睡眠に与える影響が大きいことが知られています。突発的な音は睡眠を大きく妨害するため、風鈴などの突発的な音を発するものは寝室に置かない方が良いでしょう。

就寝時は無音が理想的ですが、音楽などを流す場合は、必ず就寝後1時間でオフになるようタイマーをセットしてください。

家族で協力して家事の時間帯を調整したり、廊下を静かに歩いたりする工夫も重要です。場合によっては、インテリアや電気器具を変えることもおすすめします。

住居内での音の大きさ

(鉄筋コンクリートの建物内で距離1mで測定・単位:dB)

快適な香りと肌への感触で睡眠環境を整える

――嗅覚の観点から、寝室の空気環境づくりやアロマなどの香りの取り入れ方について、アドバイスをいただけますか?

友野さん:嗅覚は人間の本能と深く関わっているので、精油などの香りは快眠に有効です。ただし、自分が「いい香り」と感じる香りを選ぶことが重要です。例えば、ラベンダーの香りは睡眠感を向上させ、不安感を緩和する効果がありますが、苦手な香りだと逆効果になります。

ピローミストや入浴剤、ルームスプレーをふったり、コップのお湯に精油を垂らすなど、できるだけ手軽にできる方法で採り入れましょう。ヒノキやセドロールの香りは、森林浴をしているようなリラックス感をもたらします。

――触覚の観点から、身体に合う正しい寝具・衣類の選び方について教えてください。

友野さん:入眠時にどれだけリラックスできるかは、その後の睡眠の質に大きく影響します。そのため、掛け布団や敷き寝具、枕のカバー、毛布、パジャマなど、肌に直接触れるものの肌ざわりを追求することが重要です。特にパジャマは、シルク、麻、コットンなどの素材が適しています。季節や肌質、好みに応じて、適した素材の寝具を選ぶと良いですね。

寝室の温度・湿度と就寝前の飲食で気をつけるべきこと

――触覚に近い、温熱感覚についてのアドバイスもいただけますか。

友野さん:温熱感覚は特に重要な要素なので、詳しくご説明します。理想的な寝床内気候は33±1℃、相対湿度は50±5%です。寝室の温度は季節に合わせて18~27℃、湿度は55%前後が望ましいとされています。28℃を超えると寝苦しくなり、睡眠が妨げられることがあります。

夏季の高温多湿の環境では、エアコンの使用が不可欠です。就寝前半に冷房を使用し、室温を26℃、相対湿度を50%に保つと、睡眠の質が向上します。エアコンが苦手な方は、就寝1時間前に冷房を強めにして部屋全体を冷やし、寝る直前に設定温度を27℃に上げます。さらに、ベッドの位置をエアコンからなるべく離したり、風量を弱くすることでエアコンを上手に活用してください。

温熱感覚の管理は快眠のために非常に重要であり、季節に応じた適切な対応をすることで、質の高い睡眠を得ることができます。

――睡眠五感から外れますが、味覚の観点からもアドバイスをいただきたいです。就寝前の飲食について気をつけるべきことと、寝室でコーヒーを飲むことの是非について教えてください。

友野さん:就寝前の飲食について大事なのは、食事の時間と内容です。遅い時間に食事をすると消化に時間がかかり、睡眠の質が低下しますので、就寝前3~4時間前までに夕食を済ませることが理想的ですね。どうしても遅い時間に食事をしなければならない場合は、夕食を2回に分ける「分食」を取り入れると良いでしょう。18時~19時頃に軽い食事をし、帰宅後に消化に良いスープやヨーグルトなどを摂ることで、スムーズに入眠することができます。

コーヒーなどカフェインを含む飲み物は、就寝前に摂取すると入眠を妨げるため、夕方以降は避けるほうが良いです。代わりに、白湯やルイボスティー、そば茶、カフェインフリーのハーブティーなどをおすすめします。特に高齢者の場合、覚醒効果のあるカフェインの影響が長く続くため、夕食時以降はノンカフェインの飲み物を選ぶと良いですね。

睡眠五感を活用した理想の寝室づくりのポイント

――睡眠五感すべてを活用して快眠を促す寝室づくりのポイントを、これまでに分かっていることや最近分かったことを交えて教えてください。

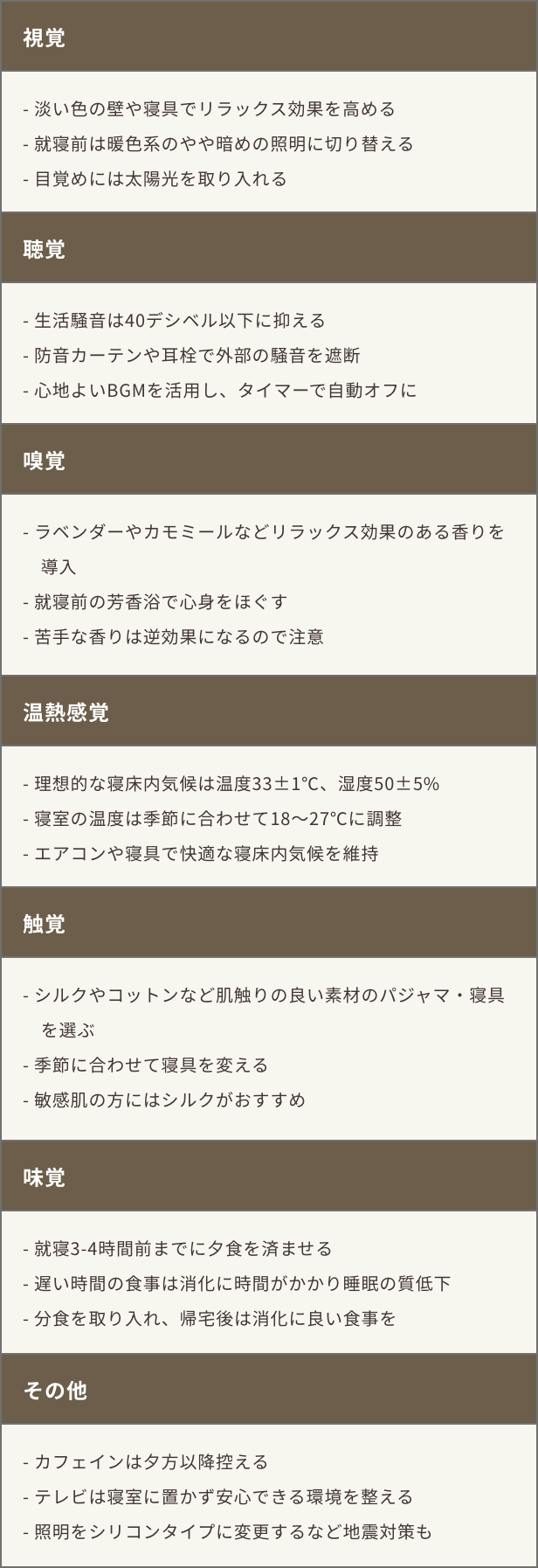

友野さん:快眠を促すためには、睡眠五感すべてを活用していただきたいです。

視覚的には、寝室の色選びや照明の工夫が必要です。淡い色の壁や寝具はリラックス効果を高め、夜間には暖色系の照明を使用することで、眠りやすい環境を作ることができます。

聴覚的には、静かな環境を保つことが重要です。防音カーテンや耳栓を使用して外部の騒音を遮断し、無音にすることが理想です。時計の針の音が気になる場合はデジタル時計に変え、電気器具の音がうるさい場合は静かなタイプのものに変えるか、防振マットやシートを活用しましょう。

音がほしい場合は、モーツァルトなどのクラシックやヒーリング系といったリラックスできる音楽や自然音を流すことで、静かな眠りをサポートします。

嗅覚に関しては、リラックス効果のある香りを取り入れることが有効です。夜にはラベンダーやネロリ、カモミールなどの入眠を促進する香りを、朝にはレモンやペパーミントなどの覚醒を促す香りを使用するのが効果的です。寝る前に精油を使って芳香浴をするのもおすすめです。

温熱感覚に関しては、寝室の温湿度管理が重要です。エアコンや加湿器を使用して適切な温度と湿度を維持し、快適な寝床内気候を保つことで、深い眠りを得ることができます。エアコンには「おやすみモード」や「加湿・除湿機能」などが搭載されているものを利用すると、快適な寝室環境を維持できます。扇風機を併用して空気の循環を促すことも効果的です。風量は最弱にし、直接身体に風が当たらないように配置しましょう。寝具も季節に応じて変えることが大切です。春夏は通気性の良い素材、秋冬は保温性の高い素材を選びましょう。特に冬は、軽くて身体にフィットし、保温性と吸放湿性のある羽毛布団が理想的です。

触覚的には、肌触りの良い寝具やパジャマを選ぶことが大切です。シルクは肌触りが良く、保温性や吸湿性、発散性に優れており、季節を問わず快適に使えます。敏感肌の方にもおすすめです。綿は吸汗性と保湿性が高く、耐久性もあるため頻繁に洗濯しても長持ちします。オーガニックコットンは、洗うたびに柔らかくなり、肌に馴染みやすくなります。麻は夏に適しており、吸湿性や放湿性、熱伝導性に優れ、涼しく快適な寝心地を提供します。

さらに、自分が安心して過ごせる環境を作ることも重要です。例えば、地震が不安で眠れない場合は、照明をシリコンタイプのものに変更するなどの工夫をすると良いでしょう。また、テレビを寝室に置かないことも、睡眠に集中するために効果的です。

<睡眠五感を活用した理想の寝室づくり>

これらの五感に対するアプローチを取り入れることで、質の高い睡眠を得ることができ、日中のパフォーマンス向上や健康維持に繋がります。五感を意識して、自分にとって最適な睡眠環境を作り上げることが、快眠への第一歩。

「眠らないと!」というプレッシャーは感じないように、わくわくしながら、楽しんで実践してみてください。ゆるく継続することが大事です。

睡眠コンサルタント、株式会社SEA Trinity代表取締役。自身が睡眠を改善したことにより、15kgのダイエットと重度のパニック障害の克服、体質改善に成功した経験から、睡眠を専門的に研究。日本公衆衛生学会、日本睡眠学会 正会員。行動療法からの睡眠改善、快眠を促す寝室空間づくりを得意とし、全国での講演活動、企業の商品開発やコンサルテーション、執筆活動などを行う。

2000年、東洋英和女学院大学卒業後、共同テレビに入社。

フジテレビアナウンス室に出向し、「プロ野球ニュース」「すぽると!」「ゴルフ中継番組」などスポーツ番組を中心に担当。

06年より米女子ゴルフツアーに挑戦する宮里藍の密着取材を開始し、著書「最高の涙ー宮里藍との一四〇六日」(幻冬舎)を出版。

08年に共同テレビを退社し、フリーアナウンサーに。現在、テレビやラジオなど様々なメディアで活躍。