住まいの耐震性能を知ることが震災対策の第一歩

ーー地震に強い家の特徴とは何でしょうか。一般の方にもわかりやすく、耐震設計の重要なポイントを教えてください。

野村さん:地震に強い家づくりで最も重視したいのは、建物全体のバランスです。具体的には、まず屋根を軽くすることで地震の揺れに対する負担が軽減されます。重い屋根は地震の際に大きな力を生み出してしまうため、軽い屋根材を選ぶほうが良いということです。こうした軽量化は、耐震性を高める重要な要素なのです。

次に、壁や柱のバランスの良い配置と適切な補強です。地震の揺れを建物全体で均等に受け止めるために必要なことで、壁に筋交いを入れたり、構造用合板や耐力面材を使用して補強したりします。

建物の強度を高める重要な要素として、柱と梁の接合部の強化があります。接合金物をしっかりと取り付けることで、地震の揺れに対する建物全体の強度が向上するのです。

基礎については、しっかりとした鉄筋を入れることが不可欠です。ベタ基礎の採用や、コンクリートを十分な厚さにすることで、より強固な基礎を実現できるでしょう。

また、家の形状も重要な要素です。シンプルな正方形または長方形の平面形状が望ましく、できれば平屋造りが理想的です。これは、複雑な形状の建物よりも地震の力を均等に分散できるためです。

設計にあたっては、建物全体の強度バランスを考慮する必要があります。一部分だけを補強しても効果は限定的で、かえって建物にストレスがかかる可能性があるので注意しましょう。

これらの特徴は、私が東日本大震災や能登半島地震の被災地で確認した、地震に強かった建物に共通して見られた点ですので、ぜひ参考にしていただきたいですね。

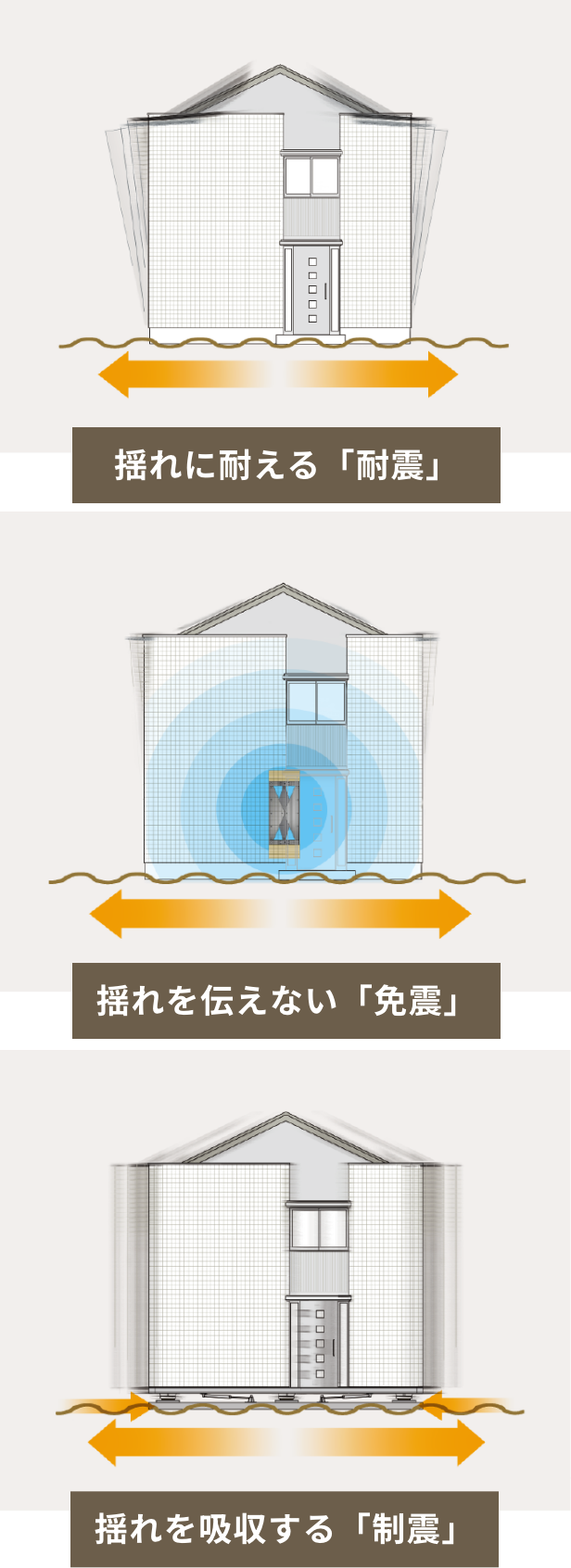

地震に強い家をつくる

3つの地震対策

次世代耐震リフォーム「MGEO-R」

建物に地震の力がかかると、MGEO(エムジオ)に組み込まれた「高減衰ゴム」が伸縮しながら、地震のエネルギーを熱エネルギーに変換。地震の力をしなやかに吸収し、一般的な在来木造仕宅の場合だと、1階上部の振れ幅を最大1/2に軽減できる強さを発揮します。

ーー築年数や建築時期によって、耐震性能にどのような違いがありますか。また、古い家でも耐震性能を高めるためにできる対策を教えてください。

野村さん:建物に求められる耐震性能は、建築時期によって大きく違っていきます。これは建築基準法の改正によって、耐震性能の基準が変化してきたためです。特に1981年の改正は大きな転換点で、それ以前に建てられた住宅は、現在の耐震基準と比べると想定される耐震性能に大きな差があるのです。

ただ、建物の耐震性能は築年数だけでなく、様々な要因で低下していく可能性があります。例えば雨漏りやシロアリ被害による劣化は、本来の耐震性能を大きく損なう原因となり、さらに近年の気候変動の影響により、建材の変形や腐食、部品の破損や緩みなども起きやすくなっています。また、立地環境や周辺の都市開発による地盤への影響なども、建物の耐震性能に影響を与えると考えておいたほうが良いです。

もちろん、古い家でも適切な対策を講じれば、耐震性能を高めることができます。そこでまず大切なことが、現在の住まいの状況を正確に把握するということ。特に1981年以前に建てられた家については、専門家による耐震診断を受けることを強くおすすめします。地震はいつ発生するか予測できませんので、現在の基準を満たすための最低限の補強は必要です。

具体的な補強方法としては、基礎の補強のほか、接合部の補強、柱・壁の補強の三つが主な選択肢となります。接合部の補強については、土台と柱、梁と柱の接合部を金物で補強することで、地震時の建物のズレや抜けを防ぐことができます。これは建物の骨組みの強度を高める重要な要素となります。柱・壁の補強では、必要に応じて柱の交換を行ったり、耐力壁や筋交いを追加したりすることで、建物全体の耐震性能を向上させることができます。

重要なのは、定期的・計画的なメンテナンスを行うこと。建物の状態を定期的に確認し、適切なタイミングで修理・改修・修繕を行うことで、耐震性能を維持・向上させることができます。

居住スペースや寝室だけの部分的な補強という選択肢もありますが、これは必ずしも最適な解決策とは言えません。建物全体のバランスを考慮した総合的な耐震対策を検討することをおすすめします。まずは専門家に相談し、建物の現状と必要な対策について適切なアドバイスを受けることが、安全な住まいづくりの第一歩となります。

事前に準備しておくべき室内の安全対策

ーー家具の固定や配置など、すぐにでも実践できる室内の安全対策にはどんなものがあるでしょうか?

野村さん:室内の安全性を高めるためには、まず収納の見直しから始めましょう。据え付けの収納家具を効果的に活用することで、室内に置く家具を最小限に抑えることができます。これにより、地震発生時に避難できるスペースを確保しやすくなり、緊急地震速報発令時や揺れはじめ直後にすぐに安全な場所へ移動できるわけです。

避難経路の確保も重要です。部屋の出入り口や廊下には家具を置かず、緊急時にスムーズに移動できるようにしましょう。掃除機やモップなどの転倒しやすい物も、避難の支障とならないよう適切に収納します。また、家具を設置した後は、引き出しなどの可動部分の動きを確認し、避難時の障害とならないか確認することも大切です。

家具の固定は、その種類や設置場所によって最適な方法を選びましょう。背の高い家具は、上部をL型金具で壁に固定します。この際、金具は下向きに取り付けることで最も高い強度が期待できるでしょう。家具が壁から少し離れている場合は、面で固定できるプレート式の器具を使用するのも効果的です。

キャスター付きの家具には特に注意が必要です。使用しない時はキャスターをロックし、定位置がある場合は壁や床に着脱式ベルトなどで固定します。常に動かさない物の場合は、キャスター部分に下皿やポール式器具を設置して固定することをおすすめします。

季節によって使用する家電製品や暖房器具についても注意が必要です。これらが転倒すると火災などの二次災害につながる可能性があるため、適切な固定や配置を心がけましょう。特に冬季は暖房器具の周囲には可燃物を置かないよう注意が必要です。

つり下げ式照明器具は、チェーンやワイヤーによる補強が効果的です。特に高層階では長周期地震動の影響を受けやすいため、チェーンを2本以上使用するなど、より慎重な対策が必要です。同様に、観賞用水槽やウォーターサーバーなども、転倒時に大きな被害を招く可能性があるため、専用の固定器具を使用して確実に固定しておくとよいです。

ガラス製の扉や窓には「ガラス飛散防止フィルム」を貼ることをおすすめします。フィルムは透明度の高いものを選び、端部まで丁寧に貼ることで効果を最大限に発揮できます。特に、避難経路となる場所のガラスには必ず対策を施してください。

タンス、ラック、本棚、クローゼットといった背の高い家具は、上部をL型金具で壁に固定しておくと安心。

キャスター付き家具は使用頻度に合わせて、着脱式ベルトで固定したり、キャスターを固定しておくようにする。

つり下げ式の証明はチェーンやワイヤーで補強。特に高層階ではより慎重な対策が求められる。

避難経路にはぜひ貼っておきたいガラスの飛散防止フィルムは、透明度の高いものがおすすめ。

ーー地震発生に備えて、各部屋に用意しておくべき防災グッズや、その収納場所の工夫について教えてください。

野村さん:防災グッズは、家族全員がすぐに取り出せる場所に配置することが基本です。住まいの立地環境を考慮し、発生する可能性が高い災害を想定して配置を決めましょう。山間部や沿岸部、池や川が近いなどの環境要因によって必要な防災グッズは異なってきますので、事前に家族でシミュレーションや話し合いをしておくことが大切です。また、子どもと一緒に防災グッズの確認をする機会を設けることで、災害時に親子が離ればなれになった場合でも1人で対応できるよう備えることが重要です。

収納場所は一箇所に集中させず、生活動線に沿って部屋ごとに分散して配置することをおすすめします。玄関は緊急地震速報時に優先的に確認する場所であり、主要な避難口となるため、避難時に発見しやすい黄色やオレンジ色の防災バッグを置き、最低3日分の必需品を収納します。この際、避難場所への持ち出し用と在宅避難用の防災グッズは明確に区別して準備しましょう。在宅避難用の備蓄品は重量が多くなるため、持ち出し用とは別に保管する必要があります。

リビングには在宅避難用の備蓄品を重点的に配置します。家族が最も長く過ごす場所であり、災害発生後に在宅避難を選択した場合の拠点となるためです。飲料水、保存食、懐中電灯、応急手当セット、衣類、毛布などを収納します。収納スペースが限られている場合は、家具の隙間や収納付き家具の空きスペースを有効活用しましょう。

キッチンにはカセットコンロとガスボンベを用意し、ライフライン停止時の調理手段を確保します。また、普段から食料品や生活用品のストックを切らさないよう、ローリングストック法での管理をおすすめします。寝室には懐中電灯や簡易な防災用品を置き、就寝中の地震に備えます。子ども部屋には笛やブザーなども用意し、周囲に存在を知らせる手段を確保しておきましょう。

収納の際は、インテリアとの調和も考慮します。防災グッズは使用頻度が低いため、つい奥まって取り出しにくくなりがちですが、デザイン性の高い収納ボックスやバッグを選ぶことで、見せる収納としても活用できます。玄関の土間収納や壁面を活用し、格子状のラックやフックを設置することで、小物類も見やすく整理できます。可動棚を使えば、収納物の高さに合わせて自由に棚の位置を調整でき、スペースを無駄なく使うことができます。

また、防災グッズの種類ごとに管理を分け、食品の消費期限や電池・薬品の使用期限を定期的に確認することも重要です。特に必要なのは、緊急連絡先や保険証番号、処方されている薬の情報をメモや写真で控えておくことです。衣替えの機会を活用して季節に応じた防災グッズの見直しと更新を行うことで、年間を通じて適切な災害対応が可能になります。

防災グッズはオレンジや黄色などの目立つ袋に入れて、家族全員がすぐに取り出せる場所に置くのが基本。

普段の食料品や生活用品を災害時に備えて少し多めにストックし、使用・追加を繰り返すローリングストックの管理がおすすめ。

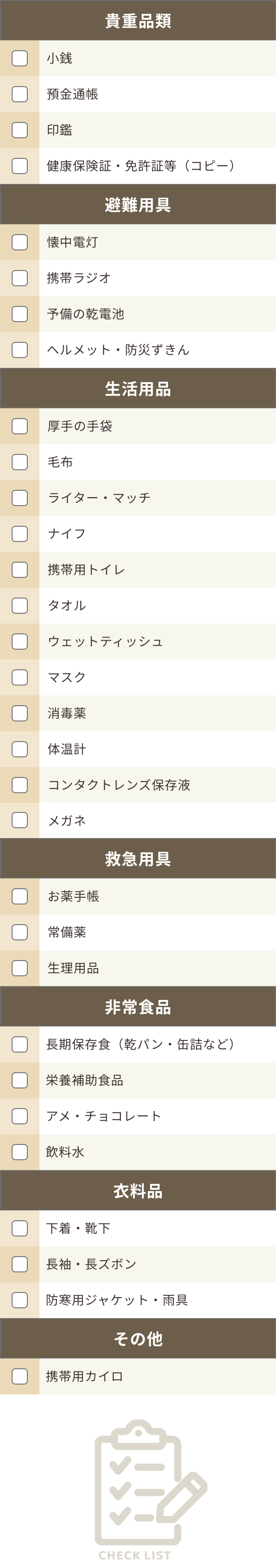

非常持出品チェックリスト

もしもライフラインが途絶えてしまったら

ーー災害の影響でライフラインが途絶えた場合の備えとして、住まいで事前に準備できることは何でしょうか。

野村さん:ライフライン対策は、電気、ガス、水道、電話・インターネットなどの通信手段、それぞれについて準備が必要です。大きな災害は季節を問わず発生し、ライフラインが断絶された間は日常生活にかなりの支障と制限がかかり、復旧にも相当な時間がかかるため、各々備えておきたいですね。

電気の確保には、懐中電灯やランタンに加えて、手回し充電式やソーラー充電式の機器を用意しておくと安心です。特に、スマートフォンの充電に使えるモバイルバッテリーは複数準備しておくことをおすすめします。

断水対策としては、飲料水の備蓄が最優先です。飲料水は1人1日3リットルを目安に、最低3日分、できれば1週間分を確保しましょう。生活用水として、お風呂の水を普段から溜めておくのも有効です。トイレ用の水は、別途バケツなどに汲み置きしておくと便利です。また、簡易トイレや携帯トイレも必須アイテムです。

ガスが使えない場合に備えて、カセットコンロとボンベを用意しておきます。ただし、室内での使用時は必ず換気を行い、火災には十分注意してください。

通信手段の確保も重要です。災害用伝言ダイヤル「171」の使い方を家族で確認しておきましょう。また、災害時に開放される公衆無線LANサービス(フリーWi-Fi)の設定も事前に確認しておくと良いでしょう。災害時は「00000JAPAN」をSSIDに入力します。

地震の発生時・発生後に備えた対策

ーー地震発生直後、住まいの中で確認すべき危険箇所とその対処方法について教えてください。

野村さん:地震発生直後は、まず電気の使用を控えましょう。ガス漏れの可能性があるため、十分に換気を行ってからでなければ、火災や爆発が起きてしまう危険性があるからです。特に大規模な停電が発生した場合、通電火災を防ぐため、ブレーカーを落とし、電化製品のスイッチを切ってプラグを抜いておくことが重要です。停電からの電力復旧の際、電化製品が再び稼働して出火したり、転倒したストーブなどに可燃物が接触した状態で再通電し、着火したりすることを「通電火災」と呼びますが、こうした二次被害のことも考えておきましょう。

水道は、特にトイレなど圧力の高い箇所の使用を控えめにします。地震の規模や被害状況の情報を入手した上で、自治体や関係機関からの情報を確認し、洗面所など圧力の低い箇所から少しずつ使用を開始するとよいでしょう。

ガスについては、多くの家庭に設置されているマイコンメーターが、震度5相当以上の揺れを感知すると自動的にガスを遮断します。復旧時の手順を事前に確認しておく必要がありますが、無理な使用は避け、二次災害の防止を優先しましょう。カセットコンロを使用する場合も、室内での使用時は換気に十分注意が必要です。

ドアや窓の破損状況も確認し、安全な避難経路を確保します。地震は一度で終わるとは限らないため、余震に備えた対策も必要です。特に、ガラスの飛散や破損したドアで怪我をしないよう、靴とグローブで足と手を保護することをお忘れなく。破損箇所はまず写真撮影しておき、保険請求の際の証明として保管しておきます。修繕は状況を十分に記録した後に行うようにしましょう。

ブレーカー

ガスのマイコンメーター

手を保護するグローブ

破損箇所は写真で撮影

ーー余震が続く中での在宅避難を想定した場合、住まいの中でどのような準備や工夫が必要になりますか。

野村さん:在宅避難時は、できるだけ日常生活に近い環境を維持することが重要です。これは「フェーズフリー」という考え方で、非常時でも普段の生活との差をできるだけ小さくすることで、心身の負担を軽減することができます。

心身のバランスと健康管理には特に注意を払う必要があります。規則正しい生活リズムを保ち、定期的な体操や軽い運動を行うことで、ストレスの軽減と体力の維持を図ります。家族で一緒にできるカードゲームなど、レクリエーションを用意しておくのも良いでしょう。

情報収集は継続的に行い、被害状況や支援情報を常に把握するようにします。ラジオやスマートフォンの節電使用を心がけ、特に重要な情報は家族で共有します。また、地域の避難所や支援センターの場所と開設状況も確認しておきましょう。被災地外への連絡を取り、避難の判断材料とすることも重要です。

ライフラインの使用については、必要以上の使用を控え、節約と二次災害防止を心がけます。余震が続くことを考慮して、被害の出にくい部屋の使用を優先し、避難経路の確保を徹底します。必要に応じて屋外への避難も考慮に入れておく必要があります。

災害時の在宅避難に欠かせないのは、やはり備蓄です。水と食料を1週間分以上、可能であれば2週間分を備蓄しておく必要があります。普段から食べ慣れている物を、消費したら買い足す「ローリングストック法」で備蓄しておくのが理想です。

戸建てやマンションなど、建物特性に応じた対策

ーー地震発生時・発生後の対策について、戸建てとマンションで違いはありますか。

野村さん:戸建てとマンションではライフラインの管理方法も異なります。戸建ての場合、ライフラインが単独であるため、電気・水道・ガスの使用判断を自己で行うことができます。一方、マンションでは電気・水道・ガスなどが共有設備となっているため、管理組合との連携が必要です。また、マンションには防火管理者を選任する義務があり、災害時の対応手順が定められています。

避難経路についても違いがあります。戸建ては玄関を主な避難経路としつつ、複数の開口部を確保します。マンションでは、閉じ込めや火災などの二次災害に注意が必要です。エレベーターの使用は避け、屋外階段やバルコニーを使った二方向避難を考慮する必要があります。

これらの対策は、事前の準備と定期的な見直しが重要です。家族で防災について話し合う機会を設け、それぞれの役割や行動手順を確認しておくことで、いざという時の対応がスムーズになります。特に子どもがいる家庭では、防災を身近なものとして捉えられるよう、普段から話題にすることをおすすめします。

ーー近年、地震を始め、災害が頻発していますので、防災について家族でもっと話し合う機会を設け、防災をもっと自分ごとにするべきですね。

私もいま以上に防災を意識して、家族のために改めて家の中の安全性を考え直してみます!野村さん、今回はありがとうございました。

野村さん:ありがとうございました。

防災スペシャリスト。1970年生まれ、広島県呉市出身。日本テレビ『世界一受けたい授業』の先生、『THE突破ファイル』再現ドラマのスーパーバイザー、『ザ!世界仰天ニュース』の出演・監修。NHK『ニュースLIVE! ゆう5時』防災コーナーレギュラー。フジテレビ『Live News イット!』コメンテーター、TBS『Why!?なミステリーの真実は?ほわーい話』監修などメディア出演・監修多数。

2000年、東洋英和女学院大学卒業後、共同テレビに入社。

フジテレビアナウンス室に出向し、「プロ野球ニュース」「すぽると!」「ゴルフ中継番組」などスポーツ番組を中心に担当。

06年より米女子ゴルフツアーに挑戦する宮里藍の密着取材を開始し、著書「最高の涙ー宮里藍との一四〇六日」(幻冬舎)を出版。

08年に共同テレビを退社し、フリーアナウンサーに。現在、テレビやラジオなど様々なメディアで活躍。