interview

国難級の巨大地震には

家庭の自助が重要に

東京大学 教授

目黒 公郎さん

国難級の巨大地震の対策は、

公助だけでは限界がある。

家庭での自助の重要性について

震災軽減工学の第一人者である

目黒教授に教えてもらった

-

- はるかに大きな被害に

-

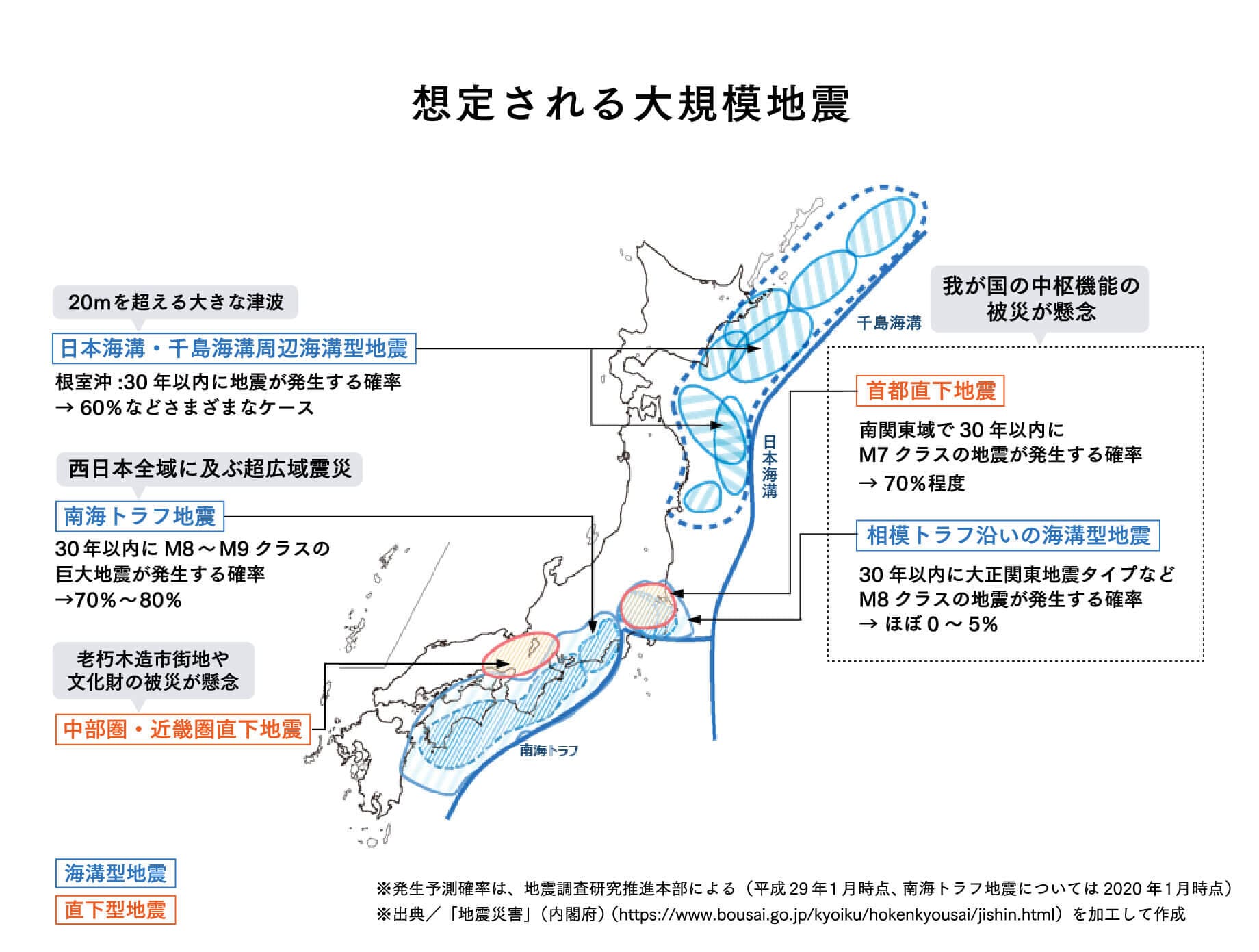

21世紀半ばまでに発生すると危惧されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震は、東日本大震災と比較して、はるかに大きな被害を及ぼすと試算されています。首都直下地震では、人口や財産、機能が極度に集積しているから、南海トラフ巨大地震では、震源地が陸地に近く、太平洋側の大都市がリスクの高い低平地に立地していること、長周期地震動の影響を受けやすい高層ビルや各種プラントなどが多いことがその理由です。

※長周期地震動とは、周期の長いゆっくりとした揺れ(地震動)で、固有周期の長い高層ビルなどが共振し大きく揺れる原因となります。

国難級災害となるでしょう

政府中央防災会議は、首都直下地震では約95兆円、南海トラフ巨大地震では約220兆円と予測※①しています。この被害想定は発災から数日後までの被害を対象としたものなので、土木学会は、2018年に20年間の長期的な経済損失※②を試算しました。直後の被害と合わせた被害総額は、首都直下地震では約855兆円、南海トラフ巨大地震では約1,541兆円で、これは事後対策のみでの復旧や復興が難しい国難級災害となる規模です。

※①中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ/「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」2013年12月、中央防災会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ/「南海トラフ巨大地震対策について(最終報告)2013年5月」 ※②土木学会/「『国難』をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書2018年6月作成」

公助には限界があります

阪神・淡路大震災の被害総額は、約10兆円※でした。復旧・復興には約16兆円を要しましたが、この対応は神戸市や兵庫県だけでは財政的に無理でした。関西経済圏であれば何とかなったと思いますし、日本全体では十分な対応が可能でした。しかし、首都直下地震や南海トラフ巨大地震ではどうでしょう。オールジャパンで対応しても、復旧や復興が難しい「国難級災害」となる可能性が高いので、「政府が助けてくれる」と思っていても、それは厳しいと言わざるをえません。

※国土交通省推計

-

-

- 事前のリスク軽減が重要です

-

メディアは災害に関しては、発災直後に集中してニュースに取り上げるので、事後対応が重要と思われがちですが、それは大きな誤解です。特に巨大地震において、最も重要な対策は、事前のリスク軽減策です。脆弱な建物や住宅の強化とともに、人口を災害リスクの高い地域から低い地域へ誘導するなどして、発災時に生じる被害量を自分たちの能力で復旧・復興できるレベルまでダウンサイジングしていくことが不可欠なのです。

従来のような公助は不可能に

従来の我が国の防災は、行政(国・都道府県・市町村)が公金を用いて実施する「公助」防災が主体でした。しかし、少子高齢人口減少社会を迎えている我が国では、税収も減り財政的な制約がますます厳しくなるので、公助の割合を従来のように維持することは不可能です。

防災に対する意識改革が必要です

今後の我が国の災害対策は、「貧乏になっていく中での総力戦」になると私は考えています。公助の目減り分は、自助と共助で補う必要がありますが、その主体である個人や法人の「良心」や「道徳心」に訴える防災は限界です。ここで重要になるのが、災害対策に関しての意識改革、「コストからバリューへ、そしてフェーズフリー」です。

コストからバリュー、フェーズフリーへ

従来は、行政も民間も、そして市民も、災害対策をコストと考えていましたが、今後はこれを、価値(バリュー)に変えることが重要です。また、時間的にも空間的にも非常に限定的な現象(めったに起きないという意味)である災害時にしか役立たないものへの投資は困難です。これからの災害対策は、平時の生活の質の向上、事業の効率化が主目的で、それがそのまま災害時にも活用できる平時と有事を分けないフェーズフリーなものにすべきです。

事前の防災対策が充実していくように

コスト型の対策は、一回やれば終わり、その効果は災害が起こらなければわからないものになります。しかし、フェーズフリーでバリュー型の対策は、災害の有無にかかわらず、平時から対策実施者(個人、法人、地域)に価値をもたらすので、おのずと継続性が確保されるとともに、社会的な信頼やブランド力が生まれます。しかも、それがそのまま災害時にも有効活用できるのです。私は、この意識改革を通して、我が国の事前の防災対策が充実していくように、さまざまな活動を行っています。

-

-

- 家庭の自助が重要に

-

想定される被害の規模と公助の限界を踏まえると、市民が被る被害の軽減には、従来以上に自助や共助が重要になってきます。また共助を機能させる上では、ベースとなる自助が一定レベル以上に整っている必要があります。そういう意味では、それぞれの家庭での自助は重要です。

公助の意味も変革すべきです

従来の行政による公金を使った災害対策としての公助から、市民や法人が、積極的・自発的に災害対策に取り組める環境整備としての公助です。この新しい公助によって、バリューを生む自助・共助を促進することが大切です。自治体から送られてくる防災ブックなども、もう一工夫あると、より新しい公助に即したものになると思います。

在宅避難が当たり前に

避難で言えば、これからは在宅避難が当たり前になってきます。避難所の絶対数は不足していますし、混雑やトイレ問題、プライバシー侵害など‥‥これまでの避難所の体験談からも、心身ともに苦しくて厳しいことが伝わってきます。特にコロナ禍の時代には、避難所に行くことが難を増やしていました。自宅の耐震性や立地としての安全性が確保されているのであれば、在宅避難をお勧めします。

-

-

- 家族で巨大地震を想像しておく

-

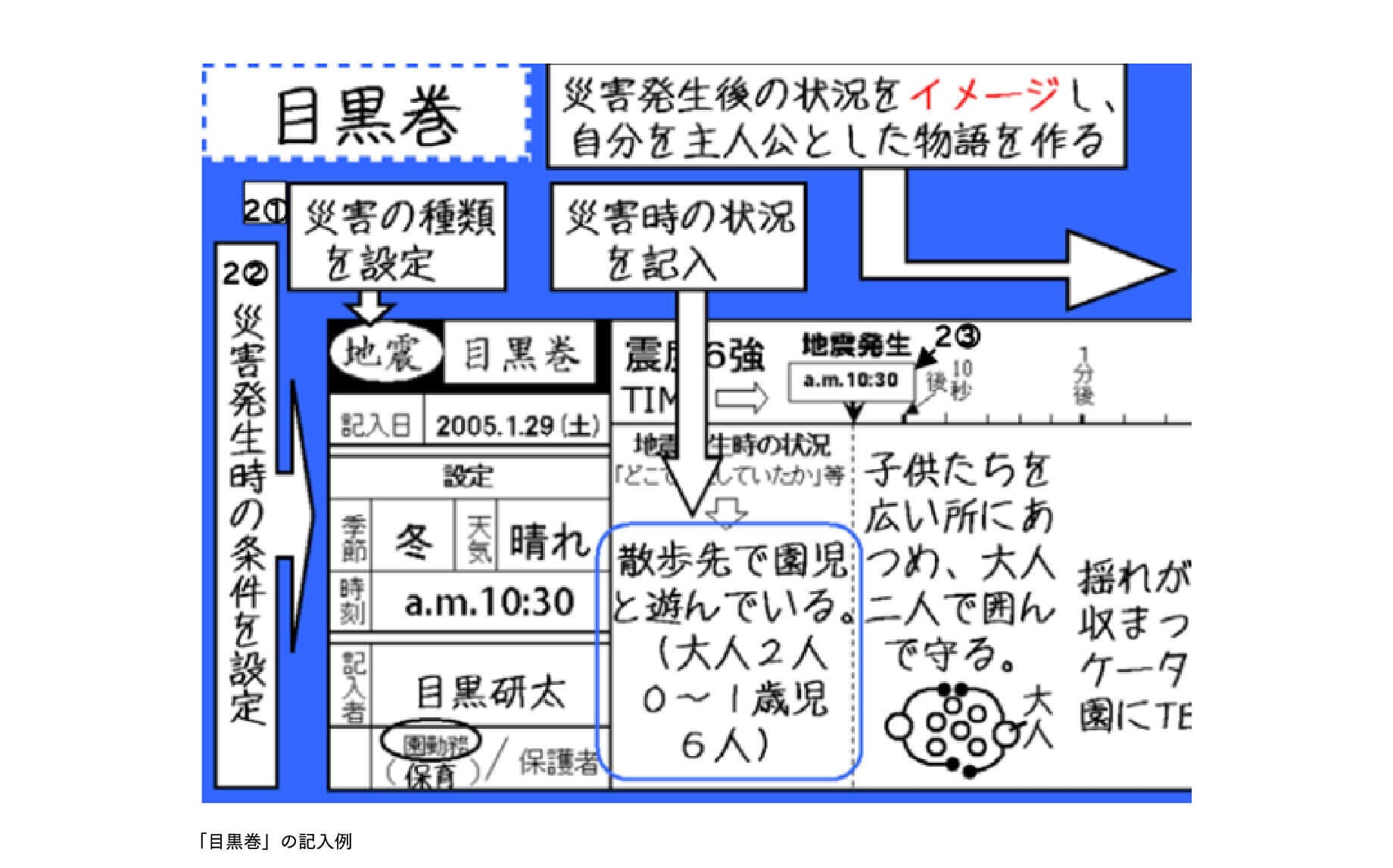

人は自分が想像できないことに対して備えたり、対応したりすることは絶対にできません。だから、想像の範囲を広げることが大切です。そのために「目黒巻」を作りました。「目黒巻ワークショップ」では、発災条件を決めて、発災からの時間経過に伴う災害状況に、一人ひとりが自分を主人公とした物語を書いていきます。

事前の重要性を認識

そして、それぞれが書いた物語を比べながら、認識のずれを修正したり、疑問を解消していく。そして途中の行動をどのように変えれば「一人ひとりの物語がハッピーエンドになるか」を考えていきます。さらに、事前にどのような備えをしておけば、発災時の物語がどのように改善していくかを考えます。事前の重要性を認識するとともに、事後の対応力を身につけていくのが目的です。

※「目黒巻」の詳細はこちらから

-

-

- 家族で電気を使わない一日を

-

私の研究室で一般家庭を対象に、家庭内に存在するさまざまな生活用品と食料品の量を調査したのですが、食料に関しては3~7日分の世帯が4割以上、8日以上の世帯が5割を超えていました。但し、水やカセットコンロやガス缶は不足していました。家族で、電気を使わない生活をしてみると、何に困るかがよくわかります。暑さや寒さもそうですし、エネルギーをどうするか‥‥防災用のトイレを使ってみる。ぜひ、そういう体験をしてほしいです。

子どもたちの未来への責任

親の対策で、子どもたちの未来が決まります。首都直下地震や南海トラフ巨大地震はいつ発生してもおかしくない状況です。発災までの時間を有効活用し、いかにして事前に対策を進めておくか、どのようにして子どもたちを守っていくのか。これが私たちに突きつけられている課題なのです。

-

profile

- 目黒 公郎さん

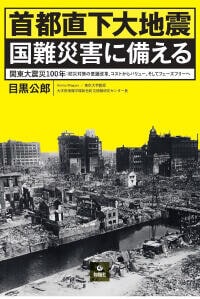

- 東京大学教授、大学院情報学環・学環長。専門は都市震災軽減工学、国際防災戦略論。ハードとソフト、国内と国際、事前と事後、公と私などの視点から災害対策の研究に従事。「現場を見る、実践的な研究、最重要課題から取組む」がモットー。内閣府本府参与をはじめ、関連省庁や自治体、ライフライン企業等の防災委員、多数の関連学会の会長や理事を歴任。書籍は「間違いだらけの地震対策」「在宅避難生活のススメ」「首都直下大地震 国難災害に備える」など、多数。

関連サイト

東京大学 生産技術研究所 目黒・大原・沼田研究室

![ミサワホームの防災住宅 [1]](https://www.misawa.co.jp/homelounge/library/homeclub/special/img/2507_02t.jpg)

![ミサワホームの防災住宅 [2]](https://www.misawa.co.jp/homelounge/library/homeclub/special/img/2507_03t.jpg)

![ミサワホームの防災住宅 [3]](https://www.misawa.co.jp/homelounge/library/homeclub/special/img/2507_04t.jpg)