賃貸住宅の省エネ義務化が近づいています

SDGsの達成に重要な住宅の低燃費化

近年、「SDGs」という言葉を、さまざまなメディアで見かけるようになりました。SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択され、17の目標が設定されましたが、その一つが「気候変動に具体的な対策を」です。

これを受けて、気候変動に関する世界全体の取り組みとして、2015年にパリ協定が採択され、2016年11月4日から発効。内容は「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」「そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる」となっています。日本にも当然、対策が求められます。

日本は、省エネ先進国だと思っている人は多いのではないでしょうか。

しかし、現実は違います。日本では、年間約11億4,000万トンの二酸化炭素(CO₂)を排出。一人当たりに換算すると年間約9トン。英国が5.7トン、フランスが5.2トン、イタリアは5.8トンと日本よりも圧倒的に少なく、主要国で日本と同レベルかそれ以上にCO₂を排出しているのは、ドイツと、米国だけです。

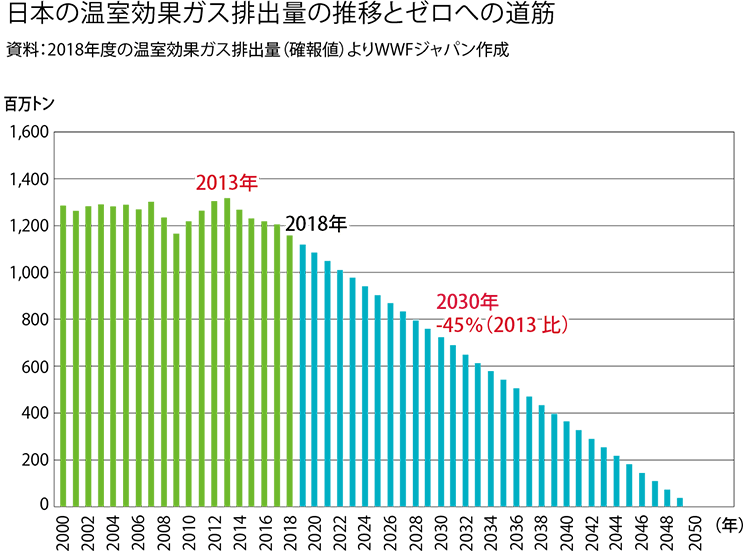

このような現状を改善するために、国もようやくCO₂削減に本腰を入れ、閣僚が参加する地球温暖化対策推進本部で、日本の2030年度の排出量を13年度比で46%削減し2050年には実質排出ゼロを目指すとしました。

さまざまな産業で対策が求められていますが、家庭からの排出量も減らす努力が必要で、その多くが住宅の光熱費。つまり住宅の省エネ化が急務となっているのです。

賃貸住宅にも省エネ化の波が

日本のCO₂排出量のうち、住まい(家庭部門)からのCO₂排出量は、16%を占めています。特に、冷暖房費などの居住中のエネルギー消費を減らすことは、CO₂削減のために大きな影響があると言われています。

そこで国は家庭でのエネルギー消費を削減し、CO₂排出を抑制するため、高い断熱性能や省エネルギー機器と、太陽光発電システムや燃料電池を用いて、正味のエネルギー消費量をゼロにする「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」の普及を進めており、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現という目標を掲げています。

この目標を推進するために、「2020年省エネ基準適合義務化」とする予定でしたが、これは見送られました。しかし依然として省エネ基準を義務化する方向で議論は進められています。

省エネ化は、賃貸住宅にも求められます。新規住宅着工件数の約4割を占めると言われている賃貸住宅ですが、省エネ化しても賃料アップや入居者獲得手段にはならないと思われていたため、省エネ型賃貸住宅の開発・供給が遅れてしまっているのが現状です。

しかし時代は大きく変化しています。SDGsへの関心や、地球温暖化対策に対する意識は、個人レベルで大きく高まっています。地球環境にやさしい暮らしを求める入居者も増えていきます。賃貸住宅の省エネ化は、確実にすぐそこまで来ているのです。

おうち時間の増加で、住まいの光熱費がアップ

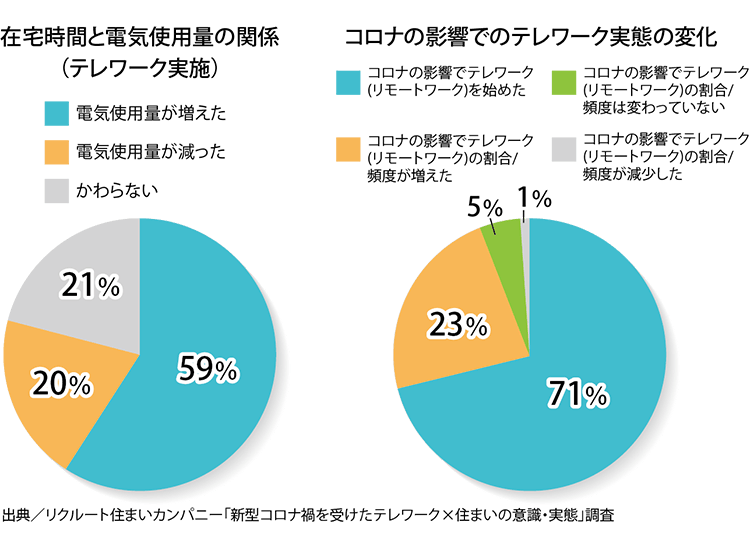

コロナ禍の影響で、テレワークの導入が進み、多くの方が自宅で仕事をしています。この流れは今後も続くと言われており、賃貸住宅の省エネ化と快適性にニーズが高まっています。テレワークの意識調査では、電気料金が増えたという人が59%にも及んでいます。在宅時間が長くなったことで、光熱費への意識も高まっていることがわかります。

省エネ賃貸住宅は、あたり前の時代に

賃貸住宅の省エネ義務化が始まれば、省エネ賃貸住宅はあたり前の時代になります。

これは1981年の新耐震基準のケースに酷似していると言えるでしょう。新耐震基準が義務化された1981年以前と以後の賃貸住宅では、耐震性の不安に大きな差があるため、入居率にも差が出ているというケースです。

だからこそ、これから省エネ性能を確保した賃貸住宅を建てることが必要です。そしてあたり前になった時に、省エネに加えた付加価値を考える必要があります。

ミサワホームは、省エネ性能で常に日本の住宅をリードしてきました。企業文化として省エネ性能はあたり前だというポリシーを持っています。だからこそ、さらに付加価値のある賃貸住宅を提案し続けているのです。