interview

子どもの力を引き出す

モンテッソーリ流「おしごと」

モンテッソーリ教師

丘山 亜未さん

子どもが持っている力を引き出す

モンテッソーリ教育を

自宅で、実践できるようにしたのが

丘山さんの提案する「魔法のおしごと」。

そのエッセンスを聞いた

-

-

- 長女のエネルギーがすごくて

-

長女が4歳のころでした。保育園から帰ってきて、ずっと家中を走り回り、ソファの上をぴょんぴょん跳ねて、おもちゃ箱のおもちゃをひっくり返して、踏んづけて歩いて‥‥。そのあふれるエネルギーのすごさに困っていて、どうしようと悩み、モンテッソーリの本を再読して「これかもしれない」と思ったんです。

モンテッソーリ教育に出会って

そこから、見よう見まねで長女に、はさみで紙を切ったり糊で貼ったり、野菜の皮むきや種取りなどの「おしごと」を用意したら、その日から座って「おしごと」に集中する日が続いて「こういうことがしたかったんだ」と驚きました。それまでは、大人の考えで「遊びやおもちゃが好きなんだろう」という感覚でしたから‥‥。それから、モンテッソーリ教育を学び始めました。

子どもが持っている力を引き出す

モンテッソーリ教育は「子どもが持っている力を引き出す」教育です。人は必ず得意なものや不得意なものがあり、それぞれできるタイミングや進むペースがあって、それは一人ひとり違います。そのことをわかったうえで温かく見守る環境があれば、子どものエネルギーが発揮され、引き出されます。一般的な教育でいうと、苦手なものや時期ではないのにやらされて、意欲や自信を失ってしまうんです。

-

-

- 自宅で「魔法のおしごと」を

-

モンテッソーリ教育を「もっとラクに、自宅で実践できないか」と試行錯誤のなかで生まれたのが「魔法のおしごと」です。たとえば1歳だったら、野菜を洗う、のりをちぎる、洋服を選ぶ。2歳だったら、卵を溶く、ハンカチをたたむ、ボタンの留め外し。3歳だったら、ごはんをよそう、お風呂掃除、洋服の脱ぎ着など。「おしごと」は、難しいことではなく、日常生活の練習です。

強い意志が生まれます

そもそも小さい子どもは、自分で自分のことをやりたいんです。特に4歳くらいまでは、全力でものごとに関わっていきます。そして「自分でできた」と達成感を感じて、もっと他のことも「できるようになりたい」と強い意志が生まれてくるんです。たとえば、ボタンをうまく留められなくても、どんどん手を使っていくと、小さなころから留められたりして、できることが増えて、意欲や自己肯定感が高まっていきます。

集中状態も大切です

それに、やりたいことに集中できる充実感があると、気持ちが満たされて安定感がでてくるんです。子どもがやりたい時期に「時間がかかるから、失敗するから」と取り上げてばかりいると、子どももフラストレーションがたまります。子どもがやりたがること、集中していることを見つけて見守るだけで、子どもの力を引き出し、伸ばしてあげることができるんです。

次女の傘の話

保育園からの帰り道に、2歳の次女が傘を開くボタンを押したがっていたんですけど、硬くて開かなかったんです。道のまんなかで泣きながら押していて、私が「こうやるんだよ」と提示をしましたが‥‥。5分以上過ぎたころに、パッと傘が開いたときに、それまで泣いていた次女が大笑いしたんですね。「子どもっておもしろいな」と思いました。

-

-

- サインを見つけて「おしごと」

- ご自宅で、子どもが出しているサインに気づいてあげることが大切です。謎の行動に見えても、理由があります。たとえば、モノを叩いたり、投げたり、自転車のペダルを回したり‥‥。それは肩を回すのが楽しいし、肩を使いたいし、その時期の子どもの成長にとって必要な行動なんです。

コーヒーミルの「おしごと」

そんなときは、コーヒーミルで豆を挽くという「おしごと」がいいですね。あの「おしごと」は肩を使いますから。それに、ハンドルの手触りやゴリゴリとした音、豆の匂いなど五感が刺激されて、脳の発達にもいい。この「おしごと」は、教室でも人気です。子どもって、本当にやさしいんですよね。「パパにコーヒーを飲ませてあげるんだ」と、うれしそうにがんばりますね。

お手本はゆっくり、言葉少なく

子どものやりたいサインを手がかりに「おしごと」の環境を整えてみたり、大人が楽しそうにやってみせて誘ってみたり‥‥そうして「おしごと」を子どもに選んでもらいます。次は、お手本の提示です。子どもは目と耳を同時に使うと集中できないので、言葉は少なく、ゆっくりとお手本を見せる。そして、見守りながら「できた」と子どもが喜ぶまで我慢です。終わったら、片づけまで一緒にやってもらいましょう。

-

-

子どもたちが「おしごと」をしている様子

-

- 環境がすごく大事です

- モンテッソーリ教育では、子どもは大人から教わってできるようになるのではなくて「環境を吸収して自分のタイミングでできるようになっていく」と考えています。ひとつは人的環境、人との関わりですね。もうひとつが住まいなどの物的環境。子どもが触れていくものが大事にされていて、ほっとするような落ち着ける空間であること。そして、陽光や風が感じられるとか、そういうことが重要です。

子どもママもパパも幸せに

そういう環境のもと「魔法のおしごと」を実践していくことで、子どもは自分で自分のことをできるようになりますし、集中力が身につきます。お手本を見ることに慣れているのでお話をよく聞けたり、自分で意思決定ができたり‥‥。生きていく上での大事な力が育まれます。それに、子育てをラクにする効果があります。「魔法のおしごと」は、子どもだけでなく、ママやパパも幸せになるためのものなのです。

-

-

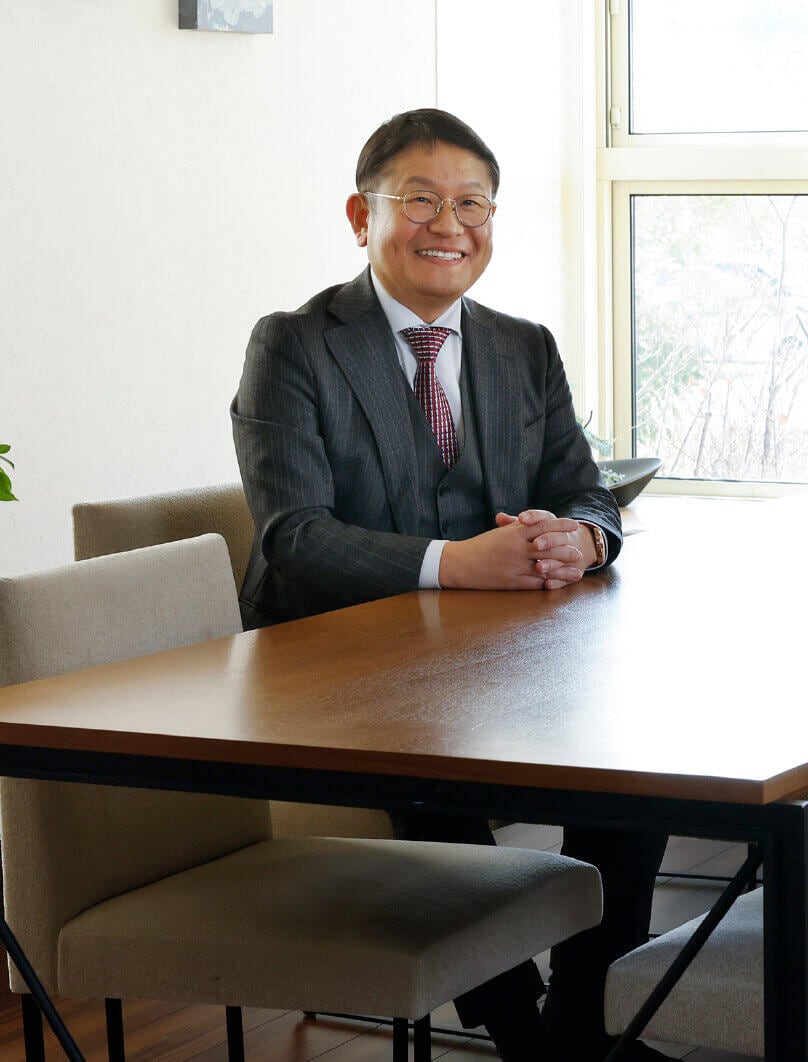

profile

- 丘山 亜未さん

- モンテッソーリ教師、モンテッソーリスクール【ちいさないす】代表。会社員として15年ほど勤務し、結婚・出産。娘の入院生活をきっかけに、乳幼児の発達や育ちについて学び始める。知識が増えるごとに子育てがラクになったことから、近所のママたちを自宅に招き、学びのシェア会を開催。その後、モンテッソーリ教師となり、横浜モンテッソーリスクール【ちいさないす】を始める。「親子が自分らしく在りながら家庭が平和になる」ことを主眼とした講座は、多くのママの支持を得て、関わってきた親子は10年で25,000組に。

関連サイト

横浜モンテッソーリスクール 【ちいさないす】