interview

夏休みは科学実験!

親子で、不思議大好きに

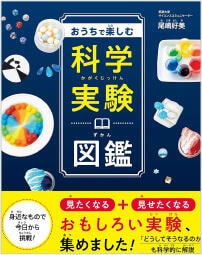

サイエンスコーディネーター

尾嶋 好美さん

身近なものを使った実験を通して

子どもたちの考える力を育んでいく。

そんな活動を続けている尾嶋さんに、

親子で楽しむ実験の重要性や

お勧めの実験について聞いた

-

- 子どもたちは実験好きです

-

多くの子どもは実験が好きです。あっという間に色が変わったり、なかったものが現れたり、目の前で不思議なことが起きるのは楽しいものです。理科はそういう不思議なことを「なぜ?どうしてだろう?」と考えて、原因を探っていく教科です。

日常生活のなかには不思議がたくさん

幼いころから、子どもたちの不思議に思う好奇心を育んでいきたいですね。当たり前だと思っていたことを、科学的視点で見る体験をたくさんしてほしいです。できれば、お母さんやお父さんも一緒になって、不思議を考えることを好きになってほしいですね。

アサガオの観察であれば

たとえば、アサガオの観察であれば、ただ育てるのではなくて、葉っぱの数や大きさを計って、その変化を表にしてみると細かな事実に気がつきます。種が緑色のときに分解してみると、種のなかに2枚の葉っぱが入っていることに気づきます。科学的に見ることで、いろんな不思議を楽しめます。

-

-

- AIが進化していく時代に

-

いろんなAIが登場して進化していく時代です。これから必要となるのは「問いを立てる力」、そして「自分の手を動かして試行錯誤して、今はわかっていないことを明らかにしていく力」です。科学実験は、そういった力を育みます。実験することで「どうして、こうなるのだろう?」と不思議に思う気持ちが湧き上がって、それをきっかけに「問い」が生まれます。

自分の考えを書き出す

私が主催している小学1~3年生の科学実験教室では、実験レポートを書いてもらっています。筑波大学の科学教育プログラムで高校生を指導していたときに感じたのは、書く量が圧倒的に足りていないし、事実と自分の意見が分けられていないことが多くて‥‥。科学実験教室では「実験方法」と「結果」と「考察」を分けて書くように指導しています。間違っていてもいいから、自分の考えを書き出すことが大事です。

事実ベースで考える

そして、科学のレポートですから、数値化が基本です。少しとかではなくて、何グラムや小さじ一杯など、表にすること‥‥。事実ベースで考えるのは、ビジネスと同じです。理系の人がビジネスで活躍するのは、そういうトレーニングを続けているからだと思いますね。

-

-

- 親子で、虹色チョコの実験

-

夏休みは、絵日記や自由研究の宿題があるので、親子で科学実験するよい機会です。虹色チョコの実験は、小学校低学年‥‥入学前の子どもでも楽しめます。お皿の内側にカラフルなチョコを並べて、真ん中に水を注ぎます。水がチョコに届いたら、注ぐのを止めて待ちます。そうするとチョコをコーティングしている糖衣が、水に溶けてお皿の真ん中に広がっていきます。

水の温度を変えてみる

これは「拡散」という現象の実験です。たとえば、水の温度を変えて、チョコの色が溶け出す時間を比べてみる。「どうして、溶けるスピードが変わるのだろう?」と親子で考えてみる。私が虹色チョコの実験後には、水分子の運動について説明します。自宅であれば、パソコンや図鑑で調べてみると理解が深まります。

紫いもパウダーの実験

料理は化学反応を利用しています。親子で料理をしながら、科学の不思議を体験するのはお勧めです。たとえば、紫いもパウダーを水に溶かして、重曹を入れると赤紫色から青色に。これは紫いもに含まれるアントシアニンという色素が、重曹により変化したから。そして、クエン酸を入れると、色が紫色に戻って泡立ちます。泡立ったグラスを持つと冷たく感じます。これは重曹が分解する際に、周りから熱を吸収するためです。

-

-

-

- 理数探究という科目ができました

-

2022年から高校に理数探究という科目ができました。文部科学省の方針で「高校時代から課題研究に取り組みましょう」ということ。でも、いきなり高校生になって研究を始めるのは難しい‥‥。幼いころから「なぜ? どうしてだろう?」と思う好奇心を育みながら、科学する力を伸ばしていきたいですね。

親子で科学イベントへ

最近は、大学や高校の学園祭や科学館で、科学イベントを楽しめるので、親子で参加してはいかがでしょう。もし、子どもが、理科が嫌いでも野球が好きなら、ボールの回転と曲がり方の話を投げかけるのもいい。本棚には取り出しやすいように図鑑を置いて、気になることを調べやすくするのもお勧めです。

-

-

- やりたいことを応援しよう

-

親が子どものやりたいことを応援してあげることが大切です。私が筑波大学でサポートした生徒は、中学生の頃に自宅でバイオエタノールの研究をしていて、エタノールを取り出す実験をしていたら、爆発して部屋の天井が真っ黒に。でも、お母さんは笑って許してくれ、その後の研究も応援してくれたそうです。

夏休みには、自宅で科学実験を

学校の限られた時間のなかでは、自分のペースで実験をしたり、気になったことを深めることには限界があります。でも、自宅であれば好きなペースで好きなだけ取り組めます。科学実験は、虹や小さな竜巻を作るなど、おもしろいものもたくさんあります。ぜひ、夏休みにキッチンやダイニング、お風呂、庭などを使って、科学実験を楽しんでみてください。実際に、親子で手を動かして考えた体験は心に刻まれます。

profile

- 尾嶋 好美さん

- 1969年、東京都生まれ。北海道大学農学部畜産学科卒業、同大学院修了。筑波大学生命環境科学研究科の博士後期課程単位取得退学。博士(学術)。筑波大学で、2008年より15年にわたり小中高校生のための科学教育プログラム「筑波大学GFEST」を企画・運営。現在は、科学実験を通して「論理的思考力や自主性が養われる」という考えのもと、オンライン科学実験教室「STEP」を主催。著書に「食べて楽しむ科学実験図鑑(SBクリエイティブ)」「科学実験でスラスラわかる! 本当はおもしろい中学入試の理科(大和書房)」などがある

関連サイト

尾嶋好美 公式サイト