interview

子ども本来の力を伸ばす

学び環境のつくり方

見守る子育て研究所® 所長

小川 大介さん

「一人ひとりの子どもに向き合って

タイプ別に関わっていくことで、

子ども本来の力が自然に伸びていく」。

そう話す小川さんにタイプの見つけ方と

学び環境のつくり方を教えてもらった

-

- 集団指導には限界があります

-

私が始めた個別指導は、日本の教育のアンチテーゼです。集団指導の画一的なアプローチでは、そこに染まって、うまくいった生徒だけが評価されてきました。しかし、その陰で苦しむ子どもがいたんです。そういうケースを中学受験の現場で大量に見てきました。それで、子ども本来の力を引き出す個別指導の研究を始めたんです。

一人ひとりの生徒に向き合う

一人ひとりの生徒に対して「どの瞬間に、どういう頭の使い方をして、どんな情報には反応しやすいか、どう褒められたときに喜ぶか」‥‥細かく観察していくと、タイプ別の傾向が見えてきたんです。その傾向に合わせて教えると、他の塾だと芽が出なかった生徒が、私の教室に来たら伸びていく、しかも急激に伸びる生徒がいました。

-

-

- 遊びを通して、タイプを見つける

-

その個別指導の手法を「子どもが幼いころから、家庭で実践できないだろうか」と考えました。それで注目したのが「遊び」です。ずっと子どもを見ていて、その子どもらしさが出るのは、遊んでいるときです。遊んでいるときはリラックスしていて、本人が持っている感覚や才能がナチュラルに表れます。

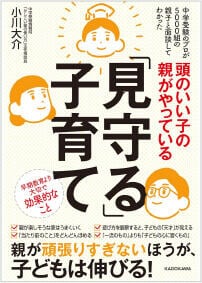

大きく分けると3つのタイプに

視覚タイプだと、ビジュアルに反応しやすい。ブロック遊びだとおもしろいモノをつくったり、気に入った形を再現しますね。聴覚タイプは、言葉や音に反応しやすくて、モノの名前を確認しながら遊びます。遊ぶときの手順が気になります。身体感覚タイプは、動きまわったり、モノに触ったり、身体感覚を大事にします。電車のおもちゃだと、聴覚タイプはレールのつなげ方を気にしますが、身体感覚タイプは電車をガタガタと音をさせて走らせたり、脱線させたりして遊ぶんですね。

生活のルールの教え方にも工夫を

生活のルールを教えるときにも、子どものタイプ別に適した教え方があります。視覚タイプはその生活シーンを見せてあげたり‥‥絵本やイラストで説明していく。聴覚タイプは、言葉でルールや理由を説明する。身体感覚タイプは、身体を使って一緒にやってみるのがいいですね。

-

-

子どもには複数のタイプが混じっているので、どのタイプが比較的優位なのかを見てあげてください

-

- 子どものタイプ別の学習環境を

-

親が良かれと思っていても、子どもに合わない住まいは多いんですね。たとえば、大きな窓で開放的なリビングの家を建てたら「子どもが落ちつかなくなって、勉強に集中できない」という相談を受けました。そのお子さんの行動を見ていたら、視覚タイプでした。目に入る情報が多すぎたんです。学習スペースの前にコルクボードを立ててもらい、観葉植物を置いて見え方を工夫することで改善しました。

聴覚タイプは静かな場所

聴覚タイプは、大きな音や話す言葉に反応しやすいので、リビングのなかでも静かな場所‥‥少し仕切られている場所が向いています。近くで料理をしている音は問題にはならなくて、一定のリズムは聴覚タイプからすると相性がいいんです。ひとり部屋もいいんですけど、家族と一緒の空間を好む子どもだと安定感が落ちることがありますね。

身体感覚タイプはいろんな場所で

身体感覚タイプは、決められた場所に座るのが苦手な場合があります。「図鑑を読むときは寝転んで読みたい」、「計算問題は立ってやった方が集中しやすい」‥‥ラグを置いたり居場所を増やしてあげるのがいい。結果的に「集中してたらよし」というおおらかさを持つといいですね。

-

-

- 好きに出会う環境をつくる

-

学習環境に限らず、自宅を学びに出会える場にしたいですね。教えるのではなく、子どもが家のなかで過ごしていたら、勝手に賢くなっていく。私の子育ての考えは「子どもは勝手に育つ」です。電車が好きな時期は、子どもの目に入りやすい場所に、電車の絵本と日本地図を並べて置いておく‥‥。 そうすることで自然に、好きを広げたり、深めていくことができます。

辞書、地図、図鑑は三種の神器

リビングには、辞書、地図、図鑑を置いておくことをお勧めします。子どもにとって、世界は不思議に満ちています。お子さんから「これ何?」と聞かれたら、その瞬間を逃さず一緒に調べてみる。そして、一緒におもしろがって楽しむことが、幼いころから知的好奇心を育んでいくことにつながります。

-

-

- ありのままの子どもを認める

-

子ども本来の力を自然に伸ばすために、いちばん大事なことは「お子さんをよく見て、ありのままを認めること」‥‥ここがスタートラインです。その「ありのまま」を理解して受け止めたうえで、そのお子さんが力を発揮していくために「どうしていけばいいのか」を一緒に考えていく。未来が見通せない時代です。その未来を生きていくのは、お子さん自身‥‥親はその伴走者であり、応援者という意識を持っていただきたいですね。

リビングで過ごす時間を大切に

家族がくつろぐ時間がとても重要です。家族それぞれが別のことをやりながら一緒に過ごすリビングがあれば、改めてお子さんのことを理解できます。そして、お子さんを見守りながら「夫婦どちらに似ているか」ではなく「夫婦のお互いの良いところがあるね」と夫婦を認めていく。そうすることで家族の絆が深まっていきます。

撮影:ミサワホーム「GENIUS UD」豊洲展示場(東京都江東区)

-

profile

- 小川 大介さん

- 1973年生まれ、大手予備校で看板講師として活躍後、中学受験専門個別指導塾を創設。6000回を超える個別面談と長年の研究を通じ、コーチングと脳科学、親子関係理解、学習指導ノウハウを組み合わせた独自ノウハウを確立。現在は、見守る子育て研究所 所長。親子それぞれを90タイプに分類して、親子関係の築き方や子どもの能力の伸ばし方を高めている。著書には『頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある(すばる舎)』など多数。

関連サイト

才能タイプ子育てメディア「kodomoto」

小川大介Youtubeチャンネル