interview

四季折々の室礼で、

日本の心を楽しく育む

ミサワホーム総合研究所

森元 瑶子さん

室礼(しつらい)は日本発祥の文化。

季節や人生の節目に

感謝や願いの想いを、花や野菜、

暮らしの道具に託して表すこと。

森元さんに、その楽しさを取材した

-

- 日本の文化が途絶えてしまう

-

祖父母の代は、お盆にはご先祖さまをお迎えするために盆提灯を灯して、季節の野菜や果物を盛っていました。お墓の掃除を行い、近くにある無縁仏には、生米と刻んだキュウリとナスを混ぜた水の子をお供えしていましたね。でも、親や私の代では、そのような年中行事が少しずつ簡素になってきて「私が止めたら、ずっと続いてきた行事‥‥日本の文化が途絶えてしまう」と寂しく感じていたんです。

子どもたちの心に、日本文化を

今の子どもたちは、小学校でも英語を学ぶようになり、インターネットに触れながら学習するようになっています。私たちの時代に比べて、早くからグローバルな視点を持つようになっていますね。ふたりの子どもを育てることになって「子どもたちには育ってきた国の文化のことを知ってほしい。心の底に日本文化を持っていてほしいな」と思っていました。

本格的に室礼を始めて4年目

ミサワホームはずっと日本文化を重要視しており、研究・開発の理念でも「日本の心を育む※」と掲げています。過去には、社内に室礼のサークルがありました。私は「日本文化を学び、次の世代に伝えていきたい」という気持ちで、サークルに参加したんです。そうしたら、これまで携わってきた住まいづくりでは見えていなかった住空間が持つ価値を感じました。日常のなかで日本の文化を取り入れられる室礼の魅力と奥深さにはまり、室礼の第一人者・山本三千子さんが主宰する「室礼三千」で学び始めました。本格的に室礼を始めて4年目になります。

※ミサワホームの研究・開発の理念は、「4つの育む」。そのひとつが「日本の心を育む」です。

-

-

- 室礼で想いを表す

-

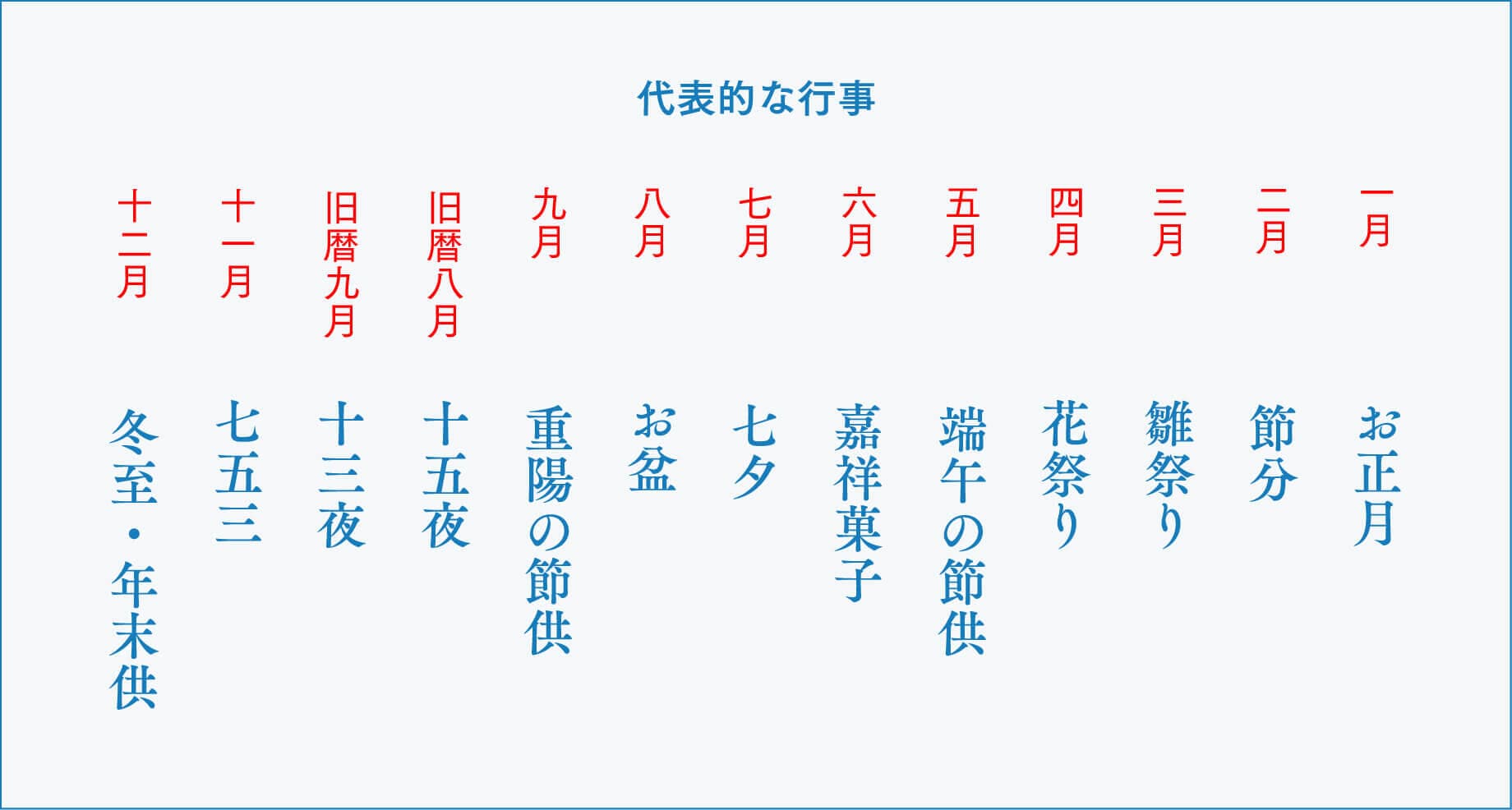

室礼とは、季節や人生の節目に、花や野菜、果物、お盆や籠など暮らしの道具を使い、自然の恵みや家族への感謝やお祝い、祈り、願いといった想いを込めて、表すことです。代表的な例では、お正月に神様を迎え入れるように、空間を整えること。他にも、雛人形、端午の節供の兜、お月見のお団子など、たくさんありますね。

人として大事にすべきこと

室礼は、 "人として根本にある大事にすべきこと"を、考える機会になります。お盆だったら、亡くなった祖父母のことを考えながら、好きなお酒や本などの持ち物を盛って、想いを寄せていく。子どもたちに 祖父母の思い出話をしたりして、家族でご先祖さまについて考えるきっかけになります。日々のなかで、立ち止まる貴重な時間です。

-

-

-

- もうすぐお正月です

-

お正月は年神様をお迎えする行事です。年神様は、年の初めにやってきて、その年の作物が豊かに実るよう、家族が元気で暮らせる約束をしてくれる神様ですね。お正月の代表的な室礼は、年神様へのお供え物となる鏡餅。門松は、年神様の依り代。しめ飾りは、神聖な場所とそうでない場所を区別し、悪いものが入らないようにする境界の意味があります。一つひとつの意味を考えながら、想いを込めてしつらえられるといいですね。

柑橘を飾るだけでもいい

柑橘を盛るだけでも室礼になります。柑橘の橘は、吉です。その吉が大きいと大吉になります。たとえば、グレープフルーツや晩白柚(ばんぺいゆ)、文旦などを、お店で見つけたら、しつらえてみてはいかがでしょうか。柑橘の上に紅白の紐を載せて、神楽鈴に見立てるのもいいですね。鈴には、邪なるものを祓う力という意味があります。お節料理もそうですが、日本人は語呂合わせや見立てをして「ものに想いを込めて、暮らしのなかに祈りや感謝の気持ちを表してきたんだ」と思います。

-

-

-

-

※今回は、鏡餅とともにヒカゲノカズラという常緑のシダ植物をしつらえました。ヒカゲノカズラを、中国の伝説上の神山である蓬莱山に昇る龍に見立てて、掛け蓬莱というお正月飾りにします。

※ミサワホームでは、2012年からモデルハウスで、季節の室礼を実施。年始から1月21日(水)まではお正月の室礼です。

-

- 節分は、家族で願いを考える

-

節分では、自分のなかから追い払いたい「鬼」はなんだろうと、家族で考えて豆まきをしています。子どもたちは、まじめに考えていました。「朝寝坊のくせを直したい」などと願って、豆を投げていました。個人的なことでなくても、世界平和でもいいと思います。そのように行事の意味を、家族で考える時間が楽しいですね。

子どもと一緒に節分後の室礼

去年は、当時小2の息子が、節分後の室礼を手伝ってくれました。鬼のお面に柊(ひいらぎ)や豆、こん棒に見立てた、あたり棒(すりこぎ)で、鬼を退治した後の様子を表していたのですが「こうすると、鬼が追い払われた雰囲気が出るんじゃないか」と一緒に考えてくれてうれしかったです。

自分の内側に問いかけていく

たとえば、節分やお盆以外にも、七夕の願い事、七五三は子どもの成長について、室礼の意味や考えを巡らせながら、自分の内側に問いかけて「どうしたら想いを、形として表すことができるだろうか」と手を動かしていく‥‥そうしていると自分の心が浄化されていくような心地よい感覚になります。私にとってはセラピーのような効果がありそうです。

-

-

- 無理なく、室礼を楽しんでほしい

-

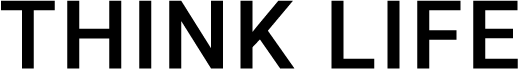

自分たちの暮らしや場に合った室礼を、無理なく楽しんでほしいですね。私の場合は「家族のため」という気持ちが強いので、リビングの一角に室礼スペースを設けました。室礼が変わると、子どもたちが意味を聞いてくれるので、日本の文化や慣習を話すきっかけになっています。季節を感じるセンサーがよく働くようになっていて、たとえば、十五夜が近づくと「月見団子が楽しみ!」と言ってくれたりしますね。

暮らしの愛おしさが深まっていく

室礼を続けていると、暮らしを大切にしたい、季節の移り変わり、自然の恵みに感謝したい。そういう気持ちが強くなりました。暮らしの愛おしさが深まり、家族を慈しむ心が強くなって、結果的に地球にやさしい生活を意識するようになっていますね。未来の暮らしをつくる子どもたちが、室礼や自然観察、街歩きなどを楽しみながら、自然にそのような意識を持ってもらうことが大切だと思っています。

撮影:「GENIUS 蔵のある家」石神井展示場(東京都練馬区)

profile

- 森元 瑶子さん

- 株式会社ミサワホーム総合研究所

マネジメントセンター 住文化資産活用研究室

室長代理。2008年にミサワホーム入社、主にマーケティング、住まい・まちづくりの新たなコンセプトの提案、それに伴う調査・研究に従事。2010年から2020年まで、テレワークや子育てなど住宅・まちづくりに関する暮らしの調査・研究を行い、テレワーク住宅のコンセプト提案を担当。2021年からバウハウスコレクションなど膨大な住文化の資料の研究や活用を行う現部署で、広報、開発指針(未来構想)の策定などを担当。

関連サイト

ミサワホーム総合研究所