![]()

![]()

※総務省消防庁ホームページより

火災警報機設置が義務化

家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれる火災警報器。消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報機の設置が義務づけられました(新築住宅は平成18年6月から、既存の住宅でも市町村条例の規定により平成23年6月1日までに順次義務化)。原則として、寝室と階段に設置が必要で、地域によっては、台所なども市町村条例で設置が必要となる場合もあります。消防庁において、実際の住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、被害状況が概ね半減した結果が報告されています。いざというときに正常に作用するよう定期的なお手入れを心がけ、普段から点検ボタンなどで自ら点検を行う習慣をつけておくと安心です。

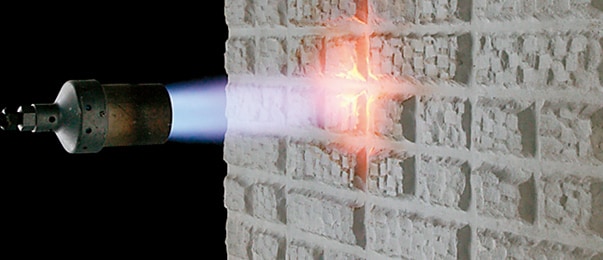

※右写真は火災警報機

発生件数の高い「放火」にも要注意

出火原因の上位を占める「コンロ」と「タバコ」に次いで多いのが「放火」です。住まいの周囲には燃えやすいものを極力放置せず、常に点検してきれいにしておきましょう。家の周囲は災害時に避難をする通路にもなるため、日頃からすっきりと整頓しておくことが大切です。万が一、火をつけられた場合のために、建物の外壁材は難燃効果の高いサイディングやタイル、レンガなどを使うようにするとよいでしょう。

火災がおきたら

家庭内での火災のほとんどは日頃の心がけで防ぐことができます。万が一火災がおきても、対処の方法を日頃から頭に入れておけば、あわてずに行動でき、被害も最小限にくい止めることができます。家族で注意点をよく話し合っておきましょう。

ぬれた布や厚い布類で火をおおう

火の入った揚げ油の鍋なら、火元にぬらしたふきんやシーツ、上着、毛布などを手前からかぶせ、上から水をかけます。空気を遮断する「窒息消火法」です。

水をかける

調理中なら水のついた野菜を投げ込み、水で火の熱を下げる「冷却消火法」も有効です。

消火器を使う

消化器はできればキッチンと2階に備え、家族全員で取り扱い方を覚えておくと安心です。消火器内部の粉末が固まらないよう、年に1回は「逆さにする・戻す」を各10秒ぐらいずつ数回くりかえしておきましょう。使用期限が切れたら販売店で中身を詰め替えてもらいましょう。

日本消防検定協会の検定合格マーク付きで、さまざまな火災原因に対応できるABC火災用(A普通火災、B油火災、C電気火災)の粉末消火器がおすすめです。

住まいの火災対策リフォーム

住宅用自動消火器

火災時に天井などに取り付けた消火器から自動的に消化剤が出ます。

雨水貯留タンク

降った雨水を樋を通じてタンクに貯水できます。火災時に消化用水として活用できます。

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターは、ガスと異なり炎が出ないので、周りに火が燃え移る恐れがありません。災害時など停電しても、電気はライフラインの中でも復旧が早いのが利点です。IHクッキングヒーターの導入と同時にオール電化を検討してみるのもよいでしょう。

安全装置付きガスコンロ

揺れを感知すると自動的にガスの供給が止まるコンロもあります。

家の周囲に植えた樹木や生け垣が、火事の際、延焼を防ぐ働きがあることが報告されています。ある実験で2棟の木造住宅のうち1棟に火をつけて隣のもう1棟に燃え移るまでの時間を測定したところ、2棟の間に何もない部分は6分で延焼。一方2棟の間に植え込みを設けた部分は延焼がくい止められたのです。ほんの少しの隙間でも隣家との間に生け垣を作ることをお勧めします。