トップ - HomeClub特集 / ライフスタイルを考える - 多様化する「つながり」ヒト・モノ・コトへ多彩にアクセス

2021.11.16

「Society 5.0」という次なる時代においても、こうしたデジタル技術が暮らしにどう活かされるのかが鍵を握るはずだ。

ミサワホームの「グリーン・インフラストラクチャー・モデル」では、革新的なデジタル技術を応用することで、こうした課題の解決を図っている。その一つは、2階LDKに設けられた大開口「調光ガラスパーテーション」。調光ガラスは、夜間にはプロジェクターを投影するスクリーンとして活用が可能で、映画を楽しむなどの他、遠隔地にいる家族の姿を映し出すことができ、離れた場所にいる者同士の会話を限りなくリアルな体験へと高めてくれる。また、遠隔地との接続は、オンライン診療などの利用も想定され、過疎化したまちの医療施設不足といった社会課題の解決も期待できる。

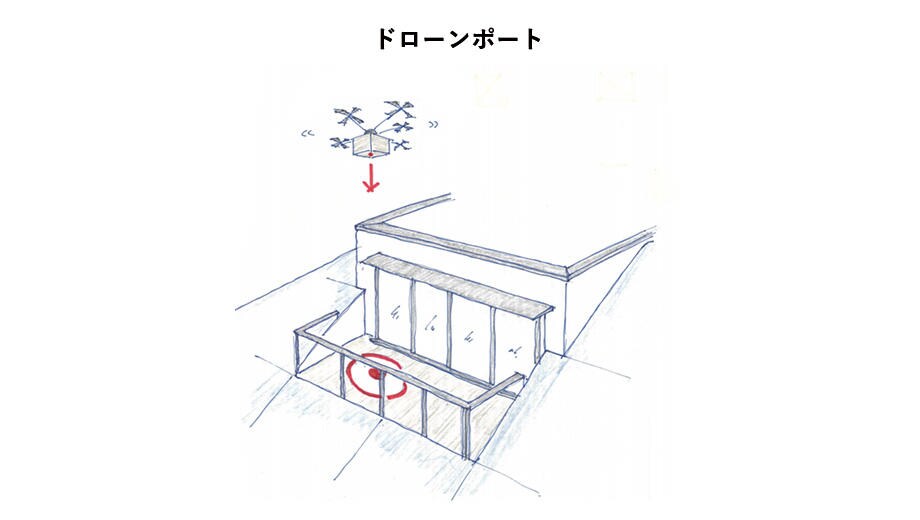

その他にも、物流におけるドローンの社会実装の本格化を見すえ、緊急性の高い日用品や薬などをドローンを利用して配送・受け取りを行う宅配「ドローンポート」を装備。外出できない状況でも、今すぐ欲しい日用品や医薬品がスマートフォンで注文でき、荷物を自動的に受け取るドローンポートは、到着した通知も発信。外出時でも受け取れて、受け取りの完了も把握できるというシステムだ。デジタル技術は、住まいの中での健康づくりにも活用されている。2階の「ウォーターリビング」に設置された大画面の「情報ミラー」は、床に埋め込まれたヘルスメーターや睡眠時のセンシングデータなどと連動し、家族一人ひとりの健康状態を表示することが可能だ。これからの時代では、「つながり」や「健康づくり」も住まいの役割の一つになる。「Society 5.0」を見すえ、そんな考えをカタチにしているのも「グリーン・インフラストラクチャー・モデル」の特長だ。

ウォーターリビングの大画面情報ミラー。

入浴しながら映像コンテンツを楽しむといった活用も。

ドローンで配送された荷物を自動で受け取るドローンポート。普段は格納スペースに待機し、次の稼働のために自動充電。

調光ガラスを活用したスクリーンに、遠隔地の家族を映してコミュニケーションが可能だ。アバターロボットをもう一人の自分として、遠隔地との会話がよりリアルにできるといった空間の新たな拡張性を感じさせる技術を採用。遠隔医療などへの応用も期待できる。

緊急性の高い日用品や薬などを受け取れる新しい仕組みとして発想された宅配「ドローンポート」。初期のアイデアスケッチ段階では、バルコニーの着陸マークやセンサーなどの検証をはじめ、受け取りを行うのは人かロボットかなど、さまざまな手法が検討された。