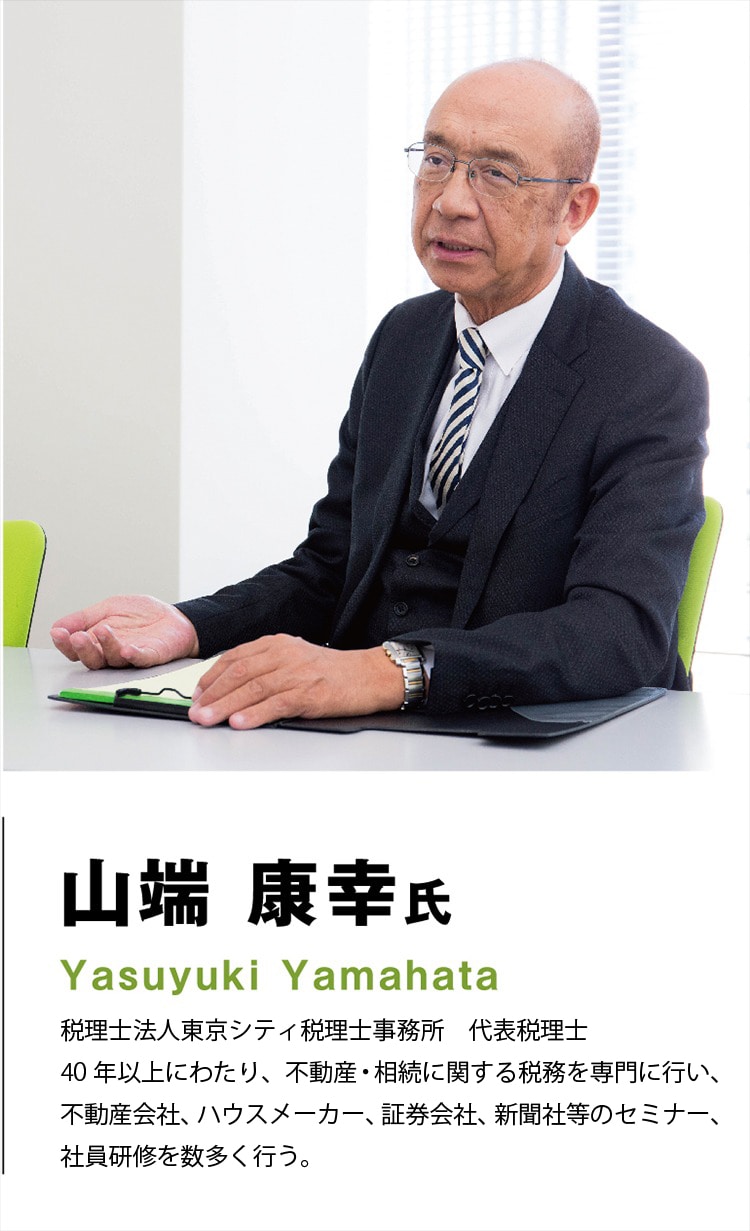

今回はそんな資産活用の未来を3人のプロフェッショナルに伺いました。

変化する民法・相続税制や時代を見据えた資産活用を

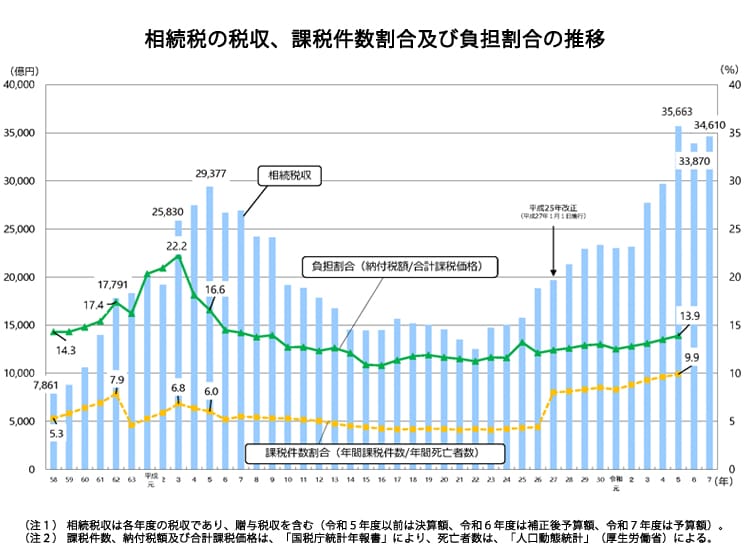

相続税増税と地価の上昇で、相続税納税者が増加

税制改正の影響もあり、相続に関する相談件数も多くなっています。その相談の多くは相続税が発生するのか試算したいというものです。試算し、どのような対策ができるのかを考え、被相続人が複数いる場合であれば分割のことも検討しなくてはなりません。

また、老後の生活資金も考えておく必要があります。これからは消費税の増税や、年金受給額の低下など、高齢者にとって負担が多くなります。その備えも踏まえた土地活用が必要になります。

残された配偶者の生活基盤を守ることを目的とする法整備が行われました

このように変化する法制度もしっかりと把握しておくことが大切です。

自筆の遺言書がより作成しやすい環境に

また、作成した自筆の遺言書を法務局に預託できる制度も令和2年から始まっています。このことにより、紛失の恐れもなく、家庭裁判所での検認手続きも必要なくなります。利用されている人は年々増えているようです。

分割することを前提にした活用を考える必要があります

将来の出口戦略を考えた活用を考えましょう

収益の上がる物件であればそのまま維持するメリットも大きく、万が一の場合も価値の残る建物なので売却しやすくなります。空室が多ければ買い手がつかないケースが出てきてしまいます。そのためには、築年数が経過しても入居者が集まるような、魅力的な物件を建てておく必要があります。

まずは親子でしっかりと相談しましょう

一方で、子世代が相続対策を意識しても、親世代が動かなければ相続対策の進まないので親世代の意識も重要です。相続の問題が発生した時に、最も困るのは相続を受ける側です。問題を起こさないためにできれば親子でしっかりと話し合いをしてください。そして相続対策のセミナーなどに、ぜひ積極的に親子で参加していただきたいと思います。

資産活用のために問題点の早期発見を

相続の問題を「病気」に例えると、今すべきことが見えてくる

どのように継承・分割していくか。さらに、もし親が認知症などで意思決定ができない状態になった時に、財産管理がどうなるのかなど、未来に起こりえる状況を整理します。そして、そのことが「困る」ことであれば、それは解決すべき問題ですし、「困らない」のであれば何もする必要はありません。資産を受け継ぐ人の健康診断を行ない、問題の早期発見を行なうことが大切です。

何のための資産活用か理想を考えることが必要

もちろん、ご自分が今後の人生を楽しむために資産を使いたいという方も少なくありません。理想を実現するために、具体的にどのような状況をつくればいいのか? 何もしないとどうなるのか? それらは親の視点も大事ですが、子の視点からみることも大事です。

ここで考えていただきたいのが、相続を受ける側、子供からみた相続です。相続の際、相続税で悩むのも、資産の分割で揉めてしまうのも子供たちです。その子供たちがどうありたいのかを、整理しておくことも大切です。そのためにはまず、家族で話し合う場を設けることからはじめましょう。

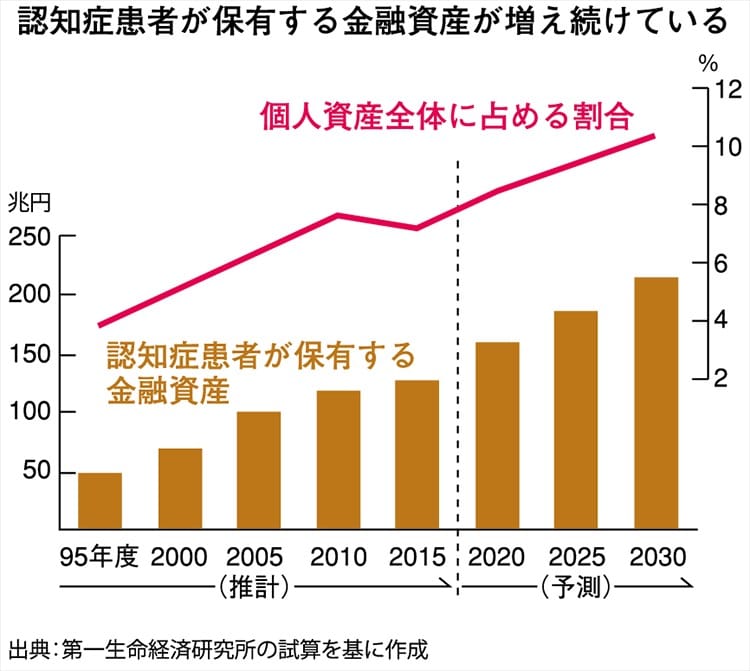

認知症になったら資産管理は難しくなります

例えば「本人の意思確認ができないと定期預金の解約ができない」、「不動産の売却はできない」、「賃貸住宅経営などで契約行為などは原則できない」などの制約です。前述した内容を知らなかったという方が約6割もいるのです。認知症の方が保有する金融財産が2030年には215兆円になると試算されていますから、この対策は多くの方が考えておく必要があります。

家族信託は認知症発症後の資産管理にメリットが

「委任契約」として考えた場合、家族・親族に管理を託すことができます。信頼できる身内に託せますし、そこには原則報酬は発生しません。意思判断能力の無くなった親族の代わりに財産の管理や処分を行なうために、「成年後見制度」を利用する場合は裁判所の判断が必要なケースがあり、家族信託のようにスムーズに行なうことが難しい場合があります。

古くなった自宅を建て替えたり、所有している収益物件の改修、建て替え、買い換えなど、自由度の高い活用が可能です。ただし、家族信託は意思判断能力がある元気なうちに取り交わす必要があります。だからこそできるだけ早く家族で話し合う必要があります。

家族で話し合うこと。できればプロのアドバイスも

賃貸住宅経営は新しい差別化の時代へ

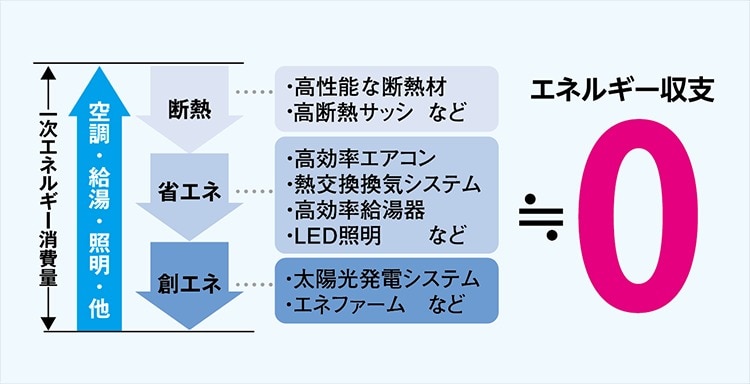

2030年に向け、賃貸住宅もZEH化が進んでいます

そのために、戸建住宅においては省エネルギー化を進めてきましたが、着工件数の約4割を占める賃貸住宅では普及が遅れていました。 政府目標としては、2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す、としています。そんなZEHがあたり前の時代に、どのような差別化戦略が安定経営につながるのか、とても重要になっているのです。

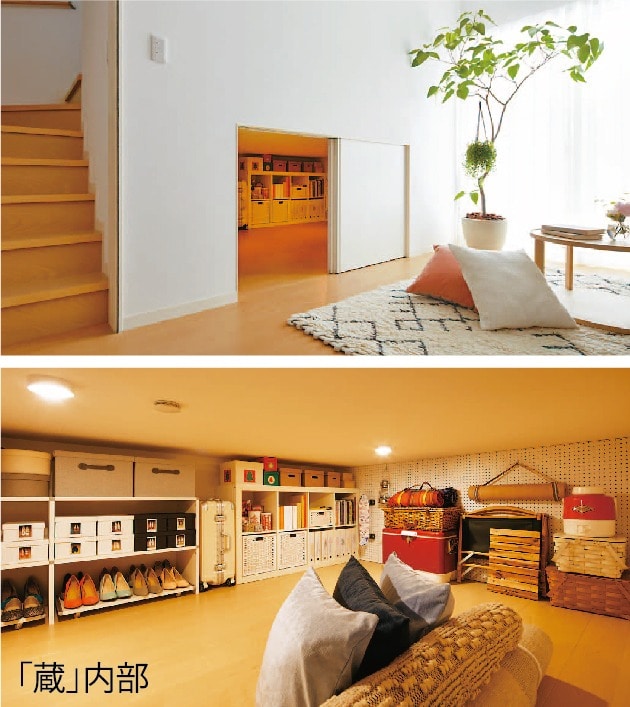

設備ではなく空間の魅力で差別化する

※ 大収納空間「蔵」は、ミサワホームの登録商標です。

※ 「蔵」は居室としての使用はできません。

一般的に入居者が集まりにくい1階住戸ですが、この設計により1階住戸から入居者が決まるという事例も出てきています。

※プランにより天井高は異なります。

今や賃貸物件を探す入居者は、不動産会社を1.5店舗程度しか訪問しないというデータもあり、部屋探しをほとんどインターネットの情報サイトで済ましてしまう現状があります。つまり情報サイトにおいては、写真が最も重要であり、物件の魅力をいかに伝えるかがポイントになります。

さらに、これからは動画紹介も注目されています。ミサワホームの賃貸住宅は、写真映えはもちろん、動画でもその魅力が伝わりやすいものです。写真映えならぬ「動画映え」をする空間ですので、入居者にも理解されやすいといえるでしょう。

コンパクトシティの時代へミサワホームは動き始めています

これらをコンパクトシティに活かし、さまざまな開発を行なっています。そのひとつが「ASMACI(アスマチ)浦安」。「医療・介護・子育て・防災・住まい・商業」の複合拠点を整備することで、地域活性化につなげる取り組みを目指しており、集約した街づくりとしてスタートしています。

資産活用の トータルコンサルティング

「何もしない」という選択もご提案いたしますし、収益を重視した資産の組み換えなどの提案も行ないます。税理士など社内外の専門家と協力して資産全般の問題を解決するサポート体制も整えていますので、ぜひお気軽にミサワホームへご相談ください。

あわせて読みたい記事

土地活用・賃貸経営に関すること、

何でもご相談ください

ミサワホームの賃貸住宅を実際に見学できます。見学会で経営のヒントを見つけて、疑問や不安を解消しませんか。ミサワホームでは、 全国各地に賃貸住宅などのモデルルームをご用意しております。

ご自宅にいながらメールフォームや電話、さらにビデオ通話を利用してご相談いただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。