トップ - HomeClub特集 / 住まいの計画を立てる - あらゆることをルール化することで圧倒的な強さをすべての住まいに

2024.12.31

住まいづくりに取り組んでいる方なら、「構造計算」という言葉を耳にしたことがあるかもしれない。構造計算とは、建物にかかる外力に対して、構造が安全であることを検証するための計算のこと。地震が多く、高い耐震性能が求められる日本の住まいでは、必要不可欠な設計過程に思えるが、実は2階建以下で延べ面積500㎡以下の木造住宅では、建築基準法上、構造計算が義務付けられていない。計算には高度な専門知識が必要で、コストも時間もかかるため、もしもすべての建物に義務付けられていたら、たとえば大工さんが一人で経営している工務店などの中には経営が立ち行かなくなるケースが出るだろう。結果、現在の日本の在来工法や2×4工法の2階建木造住宅の大半は、構造計算がされていないというのが実状だ。

一方、ミサワホームの住まいは、「木質パネル接着工法」が独自に開発された新しい工法であることから、構造計算の免除が適用されていない。そのため、同一の型式・設備・仕様の建物が安全であることを認める「型式適合認定」を取得し、その基準をクリアすることで構造の安全性を確認するという方法を採用している。「型式適合認定」を取得するためには、数多くの項目について述べ数百もの実証実験が必要だが、その分、安全性を入念に確認することができる。そもそも建築基準法が求める安全のレベルは、中地震(震度5弱程度)では地震後も生活できる、大地震(震度6強~7程度)ではいのちだけは守る(倒壊させない)というもの。対してミサワホームの思想は、中地震では損傷ゼロ、大地震では住み続けられるものとしている。

「型式適合認定」の厳しい基準は、結果的にミサワホームの独自基準を第三者の目でしっかり確認してもらう機会にもなっている。実際、東日本大震災や熊本地震など、過去に起きた大きな地震において、ミサワホームの住まいは倒壊ゼロ※だった。ミサワホームでは、取得した「型式適合認定」を元に、辞書ほどの厚さのマニュアルに基づく設計、さらに、自社専用の運用CADシステムを使用し、設計内容をチェック。それによって、「木質パネル接着工法」ならではのすぐれた耐震性能を、すべての住まいで実現することができる。

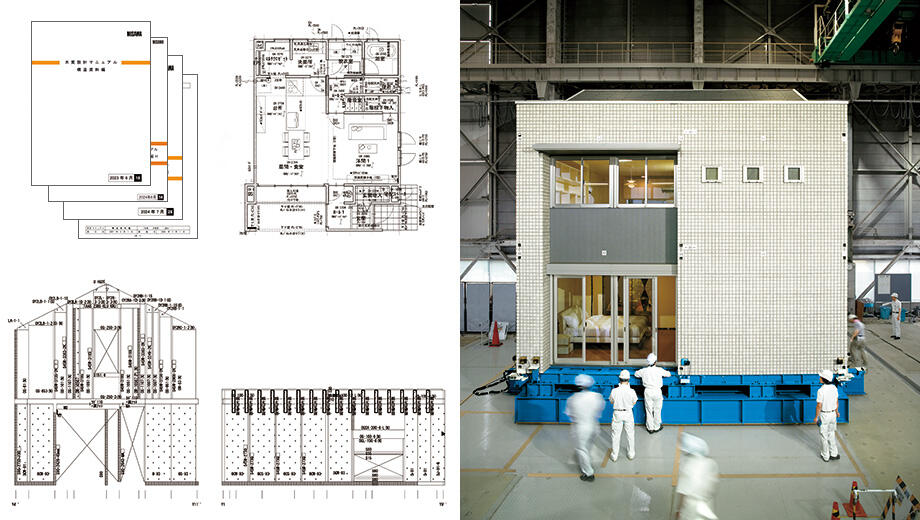

「型式適合認定」とは、建築物が構造耐力上、防火、避難など一連の規定に適合することをあらかじめ審査し、認定する制度。認定には、膨大な実験データが求められ、厳しい基準をクリアする必要がある。木質パネル接着工法の住まいは「型式適合認定」のもとで設計される。

一般的には構造体のみで実験するがミサワホームは仕上げ材も装着し、実際の使用状態を再現して実験。

高強度の木質パネル同士を、「高分子接着剤」と丸釘の約2倍の引き抜き耐力を持つ「スクリュー釘」で、強固に"面接合"する木質パネル接着工法。"点"で接合する一般的な2×4工法や在来工法とは異なり、床面・壁面・屋根面が一体化した強固な「モノコック構造」となり、あらゆる方向からの荷重を建物全体で瞬時に分散して受け止めることができる。

ミサワホームの木質パネルは、面材と格子状の枠組材が一体となる構造。どの方向から力がかかっても変形しにくい高強度を実現している。

先進国の中でも群を抜いて自然災害リスクが高いといわれる日本。阪神・淡路大震災や東日本大震災、令和6年能登半島地震など、深刻な被害をもたらす大規模な地震が頻発している。そんな中、ミサワホームの住まいは、1967年の創立以来、地震による建物の倒壊はゼロ※。その実績を支えているのが、圧倒的な強度を誇る「木質パネル接着工法」だ。

東日本大震災の巨大な揺れに耐え抜いたミサワホームの住まい。この大地震でも倒壊した住まいは一邸もなかった。被害を免れたオーナーさまの中には、住まいの壁に感謝のメッセージを記した方も。

※地盤に起因する被害、地震に伴う津波や火災による被害は除く。