トップ - HomeClub特集 / ライフスタイルを考える - 脱炭素社会の実現に向けて「木」の住まいはより重要になる

2022.01.14

脱炭素社会に向けた取り組みが本格化する中、ますます注目されているのが木の住まいだ。だが、木材を使うことは森林を伐採することであり、それが環境破壊につながると考える方がいるかもしれない。けれども、それは誤解だ。木は植林されてから建築素材として使われるまでに60~70年もの歳月を要し、その間に木が吸収したCO2は建築素材になっても木の中に閉じ込められたままとなる。このようにCO2を「固定化」できることが、木の住まいは環境にやさしい家といわれている理由だ。「木の住まいは素晴らしいです。住む人が幸せになれる、健康的な暮らしができる住まいです」そう語る網野教授。ご自身も木の住まいに暮らし、自然素材である木材の創造的活用について研究を行っている。

「木という建築素材の一番の魅力は、何か一つの特性がずば抜けていいのではなく、強度や断熱性、耐久性など、住まいにとって必要な要素を満遍なく備えていることにあります。しかも、工学的な特性だけではありません。たとえば、山は木がたくさん生えていなければ水を貯めることができませんから、木を植え森を育てることは水源の確保に貢献します。また、土壌を安定させたり、土砂崩れを防いだり、環境に対する多面的な機能を持っているのが木です。加えて、鉄やコンクリートと違って、特殊な装置や大きな工場がなくても木は育ち、製材することができる。簡単なハンドツールで誰でも加工できるため、いろいろなところで雇用を生み出すこともできます。こうしたあらゆる要素が程よくすぐれている。一芸には秀でていないけれど、役に立つ特性をバランスよく備えているのが、木という素材の魅力なのです」

環境にやさしい木の住まい。そう言い切るためには、ある前提条件が必要だという。

「それは、森林の成長と木の消費のバランスが適正であることです。つまり、使った分だけ計画的に植えていくことが必要なのです。現在の日本の人工林は1950年代に植林されたものがほとんどで、以前は建築資材として使えるほどには育っていませんでした。そのため、国内の建築需要を満たすことができず、日本は輸入によって需要を賄っていたのが実状です。けれども、その人工林が成長したことで、現在になって使えるタイミングを迎えたわけです。だからといって、輸入から自給への転換は簡単ではありません。一気に使ってしまったら再造林が間に合わず、森林の成長と消費のバランスが崩れることになってしまいます。日本は世界有数の森林国ですが、実はこうした難しい問題を抱えています。今こそ、日本の森林の使い方をしっかりと考えるべき時期なのです」

網野教授はさらにもう一つの問題点を指摘する。それは伐採した木を無駄なく使えていないことだ。「丸太から製材する際に、製材のゴミや残材が出ますが、それらも含めて木材をしっかり活用できていないことも問題です」

木を最大限に有効活用するには、企業だけでなく、ごくふつうに暮らす私たちにもできることがある。「木が建築素材として使えるまでに育つには、60年も70年もかかります。その木を使った住まいをわずか20年や30年で解体してしまうのはもったいない。望ましいのは、できるだけ長く使うこと。せめて、生育に要した期間程度は使い続けていきたいものです」

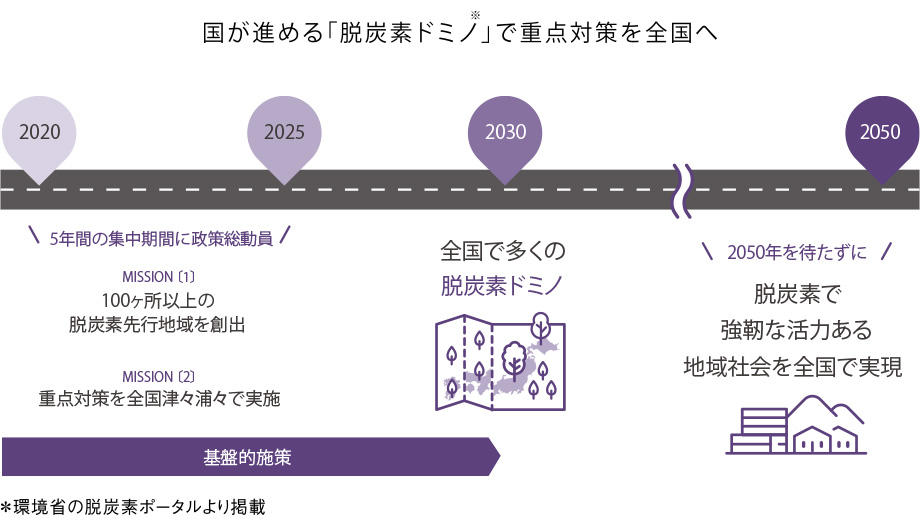

※約100ヶ所の脱炭素先行地域を創出し、重点対策を全国津々浦々で実施することで、ドミノのように「脱炭素」を全国に伝搬させていくこと。

木の住まいの外に素敵な自然があれば、さらに素晴らしいと語る。「風と光と仲間と地域。そうした安心できる外部環境があれば、住まいという内部環境はさらに良いものになるはずです。住まいづくりでは、利他的であることが大切だと感じています。素敵な庭はその周辺を歩く人を笑顔にするように、自然環境や地域と一体となった住まいは、周りをも幸せにする可能性があります。利他的であることを意識できれば、住まいは私たちみんなをもっと幸せにしてくれると思います」

脱炭素社会実現の重要な鍵となる木の住まい。それは地球環境だけでなく、社会の幸せにも貢献できる存在といえそうだ。

網野禎昭 (あみの・よしあき)

1967年静岡県生まれ。早稲田大学理工学部卒業、東京大学大学院修士課程修了。1996年に渡欧し、スイス連邦工科大学ローザンヌ校にてDr.sc.tech.取得。同校助手。この間、林業から建築の構造・意匠まで一貫して考える視点を学ぶ。ウィーン工科大学教員を経て、2010年から現職。林政審議会委員(2019~2021年)。一級建築士事務所ストラクチア共宰。日本や欧州の中山間地域を訪ね歩き、山を豊かにする建築のあり方を模索している。

*ページトップの画像は、大径材を低加工で利用した網野教授のご自宅。壁は30㎝角の製材を隙間なく並べたもの。建築設計を通して、林業が豊かになる木材の使い方を考えている。