interview

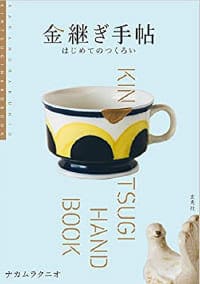

傷が美しさを増す

金継ぎの世界へ

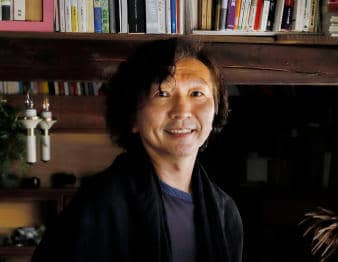

金継ぎ作家

ナカムラクニオさん

壊れたものがよみがえる。

傷があることで、さらに美しくなる。

金継ぎの研究を続けて

約20年のナカムラさんに、

その世界の深みと広がりを伺った

-

- 茶人たちの文化

-

金継ぎとは、器の壊れた部分を漆で接着して、継ぎ目を金や銀で修復する技術です。これを美しいものとして愛でたのが、桃山時代の茶人たち。彼らがおもしろいのは、傷の美しさを景色に見立てて名前をつけはじめたんです。ハマグリや十文字、雪峰‥‥。雪峰というのは、雪解けの渓流みたいに見えるからです。茶人たちは、とても高度な遊びを楽しんでいましたね。

ものに名前がつくんです

そして、直した器にも名前がつくんです。刀もそうですよね。それぞれに銘がついています。茶の世界だと茶杓ひとつにも名前がついているじゃないですか。ものに対して、信仰みたいなものがあります。日本は、ものに対する想いが他の国とは違うのかもしれません。

-

-

-

- ヒビがあることで、美しさが増す

-

この黒い茶碗なんかも、直した後がかっこいいですよね。このヒビの美しさというか、ヒビがあったほうが美しい‥‥。壊れていても、そこがさらに魅力的になる。若い人でも、同じように感じてくれる人が多いから、日本人はピカピカなものより、壊れていることを美しく感じる意識‥‥やっぱり「わびさびを楽しむ感覚があるんだ」と思います。

修復なのか、創作なのか

このポットは、注ぎ口の先が無くなってしまったので、少し膨らませて仕上げました。金がふっくらして、金が垂れているように見えて、そういう美しさがあるかな‥‥置いておくだけで絵になります。こうなると、修復なのか、創作なのか、わからないですね(笑)。

-

-

-

- みんな直したいのに、直せない

- 10数年前に、僕が金継ぎのワークショップをはじめたころは、自分の器を直せたらいいなというくらいの想いでした。でも東日本大震災の後に、ものすごく金継ぎの依頼が増えたんです。突然、手紙と共に器が送られることが多くなりました。熊本大地震の後もそうで、そのころに届いた手紙には「イギリスの方が日本に持ってきた大切な家宝だから」と書いてあって、粉々の破片をつなぎあわせたら、古いビアカップが現れました。

金継ぎの意味を実感しました

そのころは金継ぎのキットは売っていないし、ワークショップをしている人もほとんどいなかったんです。みなさん、金継ぎ難民だったんです。「愛着がある器を、直したいのに直せない」と困っていて、それで僕自身も金継ぎの意味を再認識しました。

-

-

- 直す行為は楽しそう

- 実際にワークショップでは、みんなが直している時間をすごく楽しそうにしています。充たされた気持ちになって帰っていくのを見て「おもしろいな」と思うんですよ。直すという行為は「根源的な人間の本能なのかな」と思ったりしますね。

直して自分のものに

金継ぎは、カスタマイズに近いと思うんです。「直して自分のものにしたい」という感じがしますよね。若い人は、無印良品やイケア、フランフランの器を、授業料1万円をかけて直しに来てくれるんです。飛行機や新幹線を使って、遠くから来てくれる人も多くて、器の値段より金継ぎにお金をかけています。器を消費するという時代から、変わってきているように思えます。

器の世界が広がります

金継ぎをしていると、欠けた器まで買えるようになって幅が広がります。割れているものが魅力的に見えてしまう。そうして、だんだんマニアックになってしまって、僕の場合は陶片ばかりを買うようになっています(笑)。「これは伊万里、これは中国だなと、コバルトが入っているから明治かな」と、どの陶片を見ても作られた場所や時代がわかるようになりました。

-

-

-

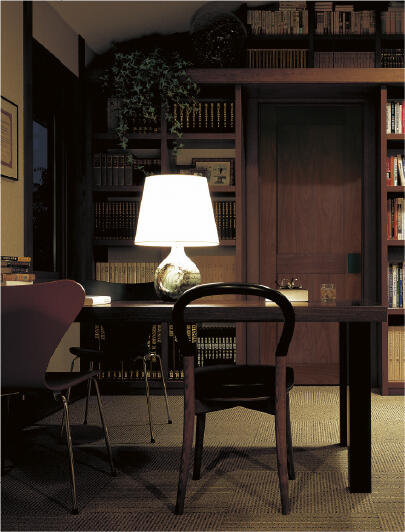

- いいものを、長く使っていく

- 時代としても、いいものを長くという意識に変わってきているかもしれないですね。時代を超えて、長く使われてきたものは、いいものが多いんです。長く残っている時点でいいものです。古美術もそうですし、器もそう、家具もそうですね。そして、直すことで使い続けられる。僕は母が作ってくれた抹茶茶碗を、金継ぎをしながら40年以上使い続けています。

チェロを修復しました

「いかに自分が直していけるか、使いこなしていくか」に興味があります。先日もヤフオクでバラバラだったチェロを見つけて、かすがいと漆を使って修復しました。ドイツのカールヘフナー社のチェロで、いい音が出るんです。

直して使っていく世の中に

新しいものを買うこともあるんですけど、消費という形じゃなくて「いつまでも使い続けられるか」ということを意識して、買うようにしています。金継ぎの世界を通して「みんなが直して使っていく世の中になるといいな」と、いつも思っています。

-

profile

- ナカムラクニオさん

- 1971年、東京生まれ。荻窪「6次元」主宰、金継ぎ作家、美術家。子ども時代から世田谷ボロ市が大好きで、10代から器を収集。30歳から約20年、金継ぎを研究。現在は「6次元」で金継ぎや美術の講座を開催。2022年にはイギリス・ロンドンの高級デパート「PAN-TECHNIC'ON(パンテクニコン)」で個展を開催予定、ドイツの金継ぎをテーマにした映画に出演予定と、海外での活動が広がっている。著書は「金継ぎ手帖」「古美術手帖」「チャートで読み解く美術史入門」(玄光社)、「人が集まる『つなぎ場』のつくり方」(CCCメディアハウス)など多数。

関連サイト

6次元ニュース